2-4 マルチチュードの女たち ウィリアム・アイリッシュ『幻の女』

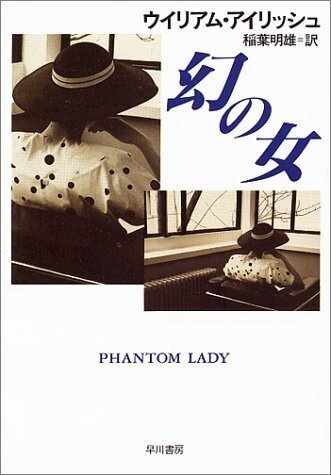

ウィリアム・アイリッシュ『幻の女』 Phantom Lady 1942

ウィリアム・アイリッシュ William Irish(1903-68)

コーネル・ウールリッチ Cornell Woolrich

ポーの「群集の人」について、ワルター・ベンヤミンは「ミステリの骨組みだけが投げ出され、犯罪という肉体が欠けている」とコメントした。以来、数知れないミステリ作家たちが、「群集の人」に肉体を付与することになった。たとえばアイリッシュ。たとえばチャンドラー。

『幻の女』は薄暮のロンドンをニューヨークに移した。病み上がりの夢想家のかわりに、若い感傷的な男。彼は妻と争って家を飛び出してきた。そして夜が終わると、妻を殺した容疑で逮捕される運命にあった。物語は、彼の死刑執行百五十日前から語りだされる。

《夜はまだ若かった。彼も人生の何たるかを知らない。夜は甘く、しかし彼はくさっていた》

書き出しの一行は、アイリッシュの散文家としての冴えを不朽に残している。後段の「But the night was sweet,and he was sour.」は、どう引っ繰り返しても日本語にならない。

彼が出会う「群集の人」は若い女だ。オレンジ色のパラソルのような帽子をかぶった女。バーで会って、夜の時間を共にした。食事に出かけ、劇場でレヴューを見物した。女は言った。「これをかぶってるときは気をつけてね。何をするかわからないから」と。この言葉が深い意味を帯びていることに、やがて気づく。彼も、そして読者も。彼女は彼のネクタイに注意を向ける。コーデイネートしそこねたネクタイ。これも後で意味を放ってくる。何時間か後、彼は彼が服に合わせたはずのネクタイが妻の首に巻きついているのを発見することになる。

彼らは一場のゲームを試みる。お互いに名乗らないでおこう、と。見知らぬ者同士で食事し、観劇し、そして別れる。他愛もないルールで夜のムードを高めたかった。別れの挨拶を済ませれば、お互い「群集の人」となる。それで終わるはずだった。

捕らわれた彼は無実を証明できない。アリバイの証人が必要だ。女だけがそれをできる。女を捜さねばならない。死刑執行の日は迫ってくる。拘置された彼のかわりに友人が調査を引き受ける。二人がいたバーのバーテン、二人が乗ったタクシーの運転手、レストランのウェイター、劇場のドアマンと、聞き込みをするが、彼と一緒だったという女をだれも見ていないと言う。群集のなかから現われ消えていった女。痕跡を求めるが、ことごとく否定される。そんな女はいなかった。オレンジ色の帽子の女などいなかったと。

幻の女だ。

無実の人間が罰されるのか。物語はサスペンスを高めながら、常識的な結末も用意している。ハッピエンドの法則に従ったといえよう。ところが、驚くことに、作者は幻の女を「幻の女」のまま物語の外に弾き出している。女が現われて彼を解放するという解決は選ばれない。女は群集のなかに消えたままなのだ。だれもこの女の正体を知らない。名前すらも。作者は、ほんとうに知らないと白状している。女はこの物語に参加していない。捜されるだけの女。しかもその探索は成功しないのだ。

ポーの「群集の人」の尾行者が自分の尾行の理由を把握できなかったのと同じだ。「幻の女」を捜し出すという目的を、アイリッシュの主人公は果たせなかった。その意味では、彼は主人公ではない。彼もまた物語から疎外される。犯罪は彼を取り巻く外側で起こった。彼は獄につながれ、死刑執行までのカレンダーをめくる進行係でしかない。

サスペンスの古典に位置する作品の構造がこうした変則性にとらわれているのは奇妙に思える。これは形式の不整合にすぎないのだろうか。違う。幻の女が群集〈マルチチュード〉の彼方に消えたままなのは理にかなったことだ。なぜなら彼女の孤立〈ソリチュード〉は彼のそれでもあり、彼らの自由にはならないからだ。ミステリの法則のみでは説明できない物語の本質的要請に、作者は、身をゆだねたといえる。

アイリッシュ、別名コーネル・ウールリッチは若くして、フィッツジェラルド風の都会小説で世に出た。何冊か書いたが、その本は彼に将来を与えなかった。成功に恵まれなかったのではなく、フィッツジェラルド風そのものが(本人の存在ともども)急速に時代遅れになっていた。ウールリッチはパルプ雑誌の短編ミステリ・ライターに転身した。彼の成功はそれ以降のものだ。スタイリストの名残りは、短編にも、もう少し後の長編にも認められた。『幻の女』の書き出しがそうであるように。

『黒衣の花嫁』1940、『喪服のランデヴー』1943、『夜は千の目を持つ』1945などが代表作。また短編に、「私が死んだ夜」「午後三時」「妄執の影」「さらば、ニューヨーク」「爪」「裏窓」などがある。

タイトルに黒を常用し、「黒の作家」と呼ばれた。『幻の女』のように、窮地におちいった人間の絶望的な孤立感を設定したサスペンスに独創を示した。破局の時が迫るとともに、孤立を歌い上げる感傷的なタッチも高まる。群集〈マルチチュード〉のなかの孤独〈ソリチュード〉が個人に強いる錯乱を見事に物語化した『幻の女』によって、作家は、二十世紀のミステリにふたたび原型的な力を注ぎこんだ。

(宝石 1950.5)

(早川書房HPB 1975.6)

新訳版 黒原敏行訳 ハヤカワミステリ文庫 2015.12

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?