「祈り・藤原新也」展

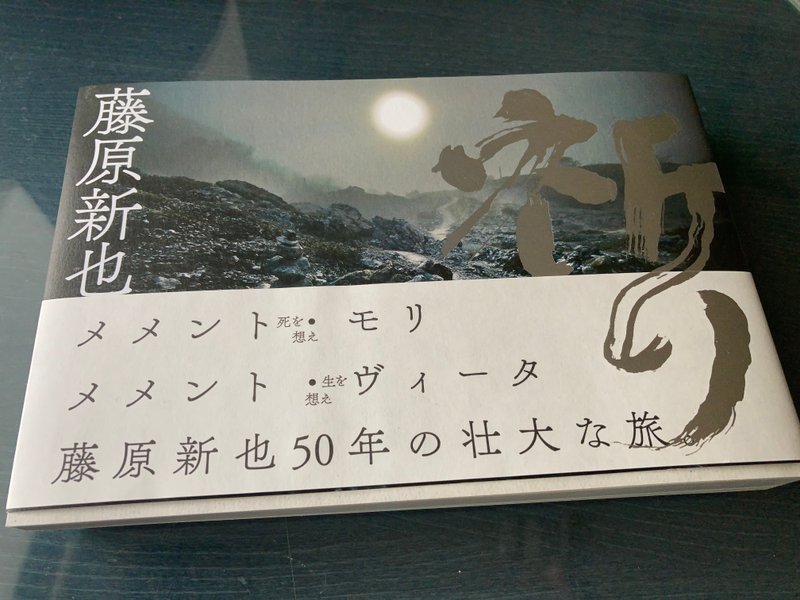

藤原新也といえば、メメント・モリの衝撃が思い起こされる写真家。

ニンゲンは犬に食われるほど自由だ

当時、コメントと写真が丸ごと見る側の身体に飛び込んでくると言ったっものを見た経験は初めてで、それは衝撃だった。

水面にそっと手を伸ばし、指先が触れた時のひやっとする感触、

そんな身体性を伴った写真。

展覧会では、展示の構成や概要、作品の解説やキャプションなど、展覧会のガイドとして言葉が点在する。ときには、解説文が、言葉の輪郭に作品が押し込まれるという鑑賞を妨げる場合もあるので、通常の鑑賞は、まず作品を見てからキャプションを見るようにしている。

今回の展示は、彼の写真集のように、言葉や文書が写真と相補関係を結んでいるので、どちらも重要な位置を占める。こういった写真と言葉が一体となったような展示はあまり見た経験がない。目の前の写真を見ているのだが、言葉が同時に塊のように一体となってそこにある。そして作家の文章は写真を見る事を妨げない。途中途中に展示された書の大きく伸びやかなストロークは、カメラのレンズを通してその先の世界に触れる手の延長と重なり合う。

そして、会場を進んでいくにつれ気づいたこと、この展示空間を支えるものは光=ライティングが相当慎重に決定されていったのではないか。

写真の内容と展示壁面や空間と一致するように神経を使ったと見受けられるライティングのおかげで、その場とその時代に感応した写真家が眼にしている現場の光そのままに見る側が立ち会っているような気分に浸ることができた。

展示全体を通して、なんというか、本の中にひきづり込まれ、紙面の間で写真と文章、行間や文字と文字の間を自由に回遊するような、他の展覧会では経験できない感覚を覚えたことが新鮮で、ワクワクする展覧会だった。

「撮ることと祈ることが結びつくことはあまりなかった。」とあるが、

シャッターを切る様はこれは祈りなのではないかはと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?