【看護過程】COPD患者のアセスメント(健康知覚)

男子看護学生の鳩ぽっぽです

以前、アセスメントのポイントという記事を書きましたが、それでは分かりづらいと思いましたので、具体例を書いていきたいと思います。

アセスメントは最初から完璧に書くのは難しいです。自分のスタイルができるまでは、基本のアセスメントを真似して書くべきです。

そのテンプレとなるアセスメントをここでは紹介できればと思います。

今シリーズはCOPD患者のアセスメントの事例を紹介します。

※ここにでてくるアセスメントは全て架空の事例です。

アセスメントの書き方

復習として、アセスメントの基本的な書き方を紹介します。

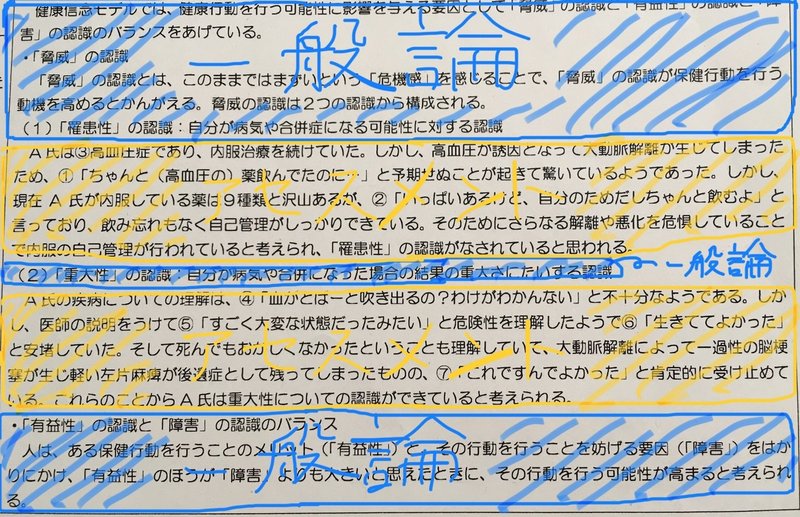

基本の形は「一般論→その人のアセスメント」という流れです。

最初に一般論を書き、その一般論を基に、その人はどのような状態なのかを書いていきます。

これを各項目ごと(アセスメントのポイント)に行なっていきます。

見づらくて大変申し訳ございません

ただ、大まかな流れはこのような形になります。一般論→アセスメント→一般論→アセスメント…

場合によっては、アセスメントに一般論をつける必要がないこともあります(教員がスルー、自身の体力的に無理、もう分かりきっていること)が、できる限りこの形にした方が後からわかりやすいと思います。

COPD患者の健康知覚・健康管理

※この事例は架空のものです。

()内は情報です。情報のポイントより

太文字はアセスメントです。

COPDとは、主に喫煙などが原因で起こる慢性的な呼吸器疾患である。喫煙をすると、タバコの煙がに含まれる有害物質が気道壁や肺胞壁に刺激を与える。すると、人体は防御機序として、有害物質を排除するための好中球を動員し、炎症反応が起こる。これが慢性的に続くことで、炎症と破壊が進行する。中枢気道は粘膜下腺が増大することで痰が多く分泌され、末梢気道を塞いだり、狭めることから、空気の出入りが制限される。末梢気道は壁が線維化を起こして広がらなくなったり、痰の貯留で気道狭窄を起こすことで、空気の出入りを制限する。肺胞では、壁の破壊が起きることで表面積の減少、換気するための結集のバランスが崩れることで、ガス交換が障害される。さらに、肺が縮もうとする力が減少し、気道がうまく広がらず、CO2の排出がうまくいかなくなる。これらのことから気道制限が生じ、不可逆的な症状をきたす。症状は主に労作性呼吸困難が主体である。また、慢性的な咳嗽や痰があり、これが原因で呼吸困難となることもある。身体所見としては肺の拡張による樽状胸や末梢血管のうっ血によるばち状指がみられ、いずれも進行してみられる。診断基準はスパイロメトリーにて、1秒率70%未満のもので他の気流制限をきたしうる疾患を除外できたものである。また、画像所見として胸部X線検査にて、肺の過膨張、末梢血管影の消失、横隔膜の平低化、滴状心などがある。

Aさんは(喫煙を30本/日 35年間)続けており、慢性的な喫煙によるものが原因で(COPD)を発症したと考えられる。また、検査所見として、(呼吸機能検査(スパイロメトリー)にて、1秒率65%)、(胸部X線検査にて、横隔膜の平低化)がみられ、COPDの基準となり、COPDと診断された。

今回の入院にかかる経緯から、(1年前も同様に入院し、在宅酸素療法)となっており、(入院1日前に呼吸困難が出現し、かかりつけ医から救急搬送)されており、COPDの進行による悪化が原因と考えられる。また、Aさんは(老年期)であるため、肺機能が低下していることや(血液検査にて、Hb12.5g/dl)と貧血状態から赤血球の酸素運搬能力の低下なども原因として考えられる。

症状は(活動時、息切れ、呼吸困難、咳嗽)が出現しており、(ばち状指)もみられることから、慢性的に経過しており、進行していることが考えられる。

COPDの治療は病態の進行を阻止し、症状を緩和する対症療法が主体である。薬物療法としては、気管支拡張薬、テオフェリン製剤、去痰薬、ステロイド薬など。呼吸リハビリテーションでは、呼吸方法や運動療法によって症状の緩和、病態の進行を阻止する。酸素療法はCOPDによる慢性呼吸不全のうち、PaO2≦55Torrのもの、PaO2≦60Torrで睡眠時、運動時に著しい低酸素血症を示す者などが対象となる。長期の酸素療法は生存率の改善に寄与する。

Aさんは現在、(薬物療法(セレベント、ニトログリセリン))、(呼吸リハビリテーション)、(酸素療法(安静時2L、労作時3L))を治療として行なっており、適切な治療が受けられていることが言える。

セルフケアとは、個人が生命、健康及び安寧を維持するために自分自身で開始し、遂行する諸活動の実践である。本人の主体的な活動であり、健康行動についてもこれが必須である。

Aさんは、(呼吸困難症状が出現し、かかりつけ医に受診した)ことや(意識的に口すぼめ呼吸と腹式呼吸を行なっている)こと、(動かすとき「2から3Lに切り替えて」)と発言していることから、自身の身体の異常に気づいた際に主体的に適切な行動がとれていることや治療内容の把握、対処法を理解していること、どれくらいの労作で息切れが出るのかを把握し、適切な行動がとれている。自身の健康状態や治療内容を把握し、管理ができていることから、セルフケアができている状態にあると言える。

自身の健康を維持するための適切な行動をとるための要因として、罹患性・重大性・有益性・障害の認識がある。罹患性の認識は「病気へのかかりやすさの認識」、重大性の認識は「病気への重大さの認識」、有益性の認識は「健康行動へのメリットの認識」、障害の認識は「健康行動へのデメリットの認識」である。罹患性、重大性の認識がなされ、有益性が障害を上回ったとき、脅威の認識がなされ、適切な保健行動がとれる。

Aさんは当初、(「健診に行っていない」)など、罹患性、重大性の認識が低い状態にあったが、COPDに罹患してからは(「タバコはやめたよ」)、(動かすとき「2から3Lに切り替えて」)、(意識的に口すぼめ呼吸と腹式呼吸を行なっている)など、健康を維持しようと治療に取り組む行動がみられ、罹患性、重大性の認識が十分であり、利益の認識が障害の認識を上回っている状態といえる。よって、Aさんは脅威を認識し、適切な治療行動をとれていることが言える。また、(「もっと歩けるようになってから退院したいな」)といった、今後の治療に対する展望も持っていることがいえる。

Aさんは(脂質異常症)やそれに伴う(狭心症)を持病として有しているが、現在、(ニトログリセリン)を頓服として携帯することで、対処できている。

疾患の受容のプロセスとして、衝撃→防衛退行→承認→適応(フィンクの危機モデル)をたどる。

Aさんは治療に対して主体的に取り組んでおり、今後の展望も持っている。このことから適応の段階にあると思われ、疾病の受容ができていることが考えられる。

※脂質異常症や狭心症の一般論は今度書きます。

結論

・喫煙が原因でCOPDを発症した

・COPDの悪化が原因で入院となった

・現時点で必要な治療を受けている

・健康への意識が高い

・自身の健康状態を把握し、適切な管理が行えている

・現在はセルフケアができている

・脅威の認識ができており、適切な治療行動を主体的に行えている

・今後の治療に対し展望をもっている

・疾患の受容はできている

まとめ

今回のアセスメントはいかがでしたでしょうか?

具体的を見るとイメージがつき、理解もできますよね。

最初はこれを真似して書くことをしましょう。そのうち自分のスタイルができてきて、情報を見るだけでアセスメントができるようになってきます。

最初は量です。アセスメントの量をこなして、それから質を上げていきましょう!

=================

アセスメントのポイント(健康知覚)はこちら→https://note.mu/810poppo/n/ne8ec0e1009e4

鳩ぽっぽの経歴はこちら→https://note.mu/810poppo/n/n59147f8e4b2f

ツイッターもやってます!フォローはこちらから!→https://mobile.twitter.com/810ppo

=================

最後に、記事を最後まで読んでいただきありがとうございます!もし、ご意見やご質問、改善点、ご希望のテーマがごさいましたら、よろしくお願いいたします。フィードバックしてよりよくしていきたいと思っております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?