積み重ねる「teamLab」

この記事は、武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダシップコースの授業で毎回、様々な分野で最前線でご活躍されている方々の講義を聞き議論する、クリエイティブリーダーシップ特論の授業内容と自身が感じ、考えた事のまとめです。

2021年5月17日 第6回 クリエイティブリーダシップ特論

Guest

チームラボ 堺 大輔さん

今回チームラボについてご紹介してくださったのは、チームラボの取締役である堺大輔さん。1978年、札幌市出身。東京大学工学部機械情報工学科、東京大学大学院学際情報学府修了。大学では、ヒューマノイドロボットのウェアラブル遠隔操作システムついて研究。主に、ソリューションを担当。《参照:teamLab》

Artist teamLab

海外でも多くのプロジェクトを手がけるチームラボは、アーティスト集団として認識されている。と仰っていました。それがDigital Artとしてのチームラボ。

しかし、実際メンバーの約7割はエンジニアであり、エンジニア集団であるからこそ大規模アートができているそうです。

国内では、東京お台場に"teamLab Borderless”や豊洲に"teamLab Planets”

インタラクションなデジタルアートミュージアムを展開していて、例えば"花と滝”という作品は「他者の存在が作品に影響を与える」、「他の人と体感する事で、他の人の行為自体がポジティブになる」といった事が重要なコンセプトでありデジタルの良さであると仰っていました。"teamLab Borderless”では、たくさんの作品があるのですが、全ての作品を八咫烏という鳥が全ての作品を横断して飛んでおり、連携したコンテンツがデジタルだからこそできるというのです。

デジタルの良さとアナログの良さを引き出す作品なども展開されていたり、自然の良さに気づいていただく為にデジタルを使うという事をされているDigital Natureという事もされています。

また、共創といったコンセプトで物理的なものとデジタルを融合させみんなで作っていくようなものを子ども向けなどで展開されています。

チームラボでは「アップデートしていく」といった事を重要視されており、そういったコンテンツもどんどんバージョンアップされていっているそうです。積み重ねていく事で良いものができていくと仰っていました。

Digital Solution

Digital Artが有名であるチームラボですが、Digital Solutionの面でもクライアントワークをされており、さまざまなアプリケーションやUI/UXといったサービスを手掛けられています。またこちらでも細かい積み重ねが結果的にクオリティを出すと仰っていて、改善する事に力を入れているそうです。システムとデザインを両方を一緒に考える事が重要という言葉が印象的でDigital ArtとDigital Solutionが一緒になっている会社はかなり珍しいと一見思っていたのですが、一緒でありシステムやUI/UXを考えた上でのデザインがあるからこそ素晴らしいDigital Artが生み出されるのではないかと感じました。

teamLab

Digital ArtとDigital Solutionをアップデートし続けるチームラボの社内を講義内でご紹介して頂いたのですが、会議スペースなどにもさまざまな工夫がありました。

幾つかご紹介して頂いたものの中に、メモデスクといった大きなメモ帳がデスクになったようなものでホワイトボードは正しい事を書かなきゃ行けない感じがしたり、書く係の人が一緒になって考えられなくなるといった懸念点がなくなります。これは、クラスの方々も関心しており私も翌週のプロジェクトで実際に実践して見てとても良いと思いました。他にも、手で握るマッサージボールのようなものや砂などが並べられているデスクなどさまざまでした。

Me and teamLab

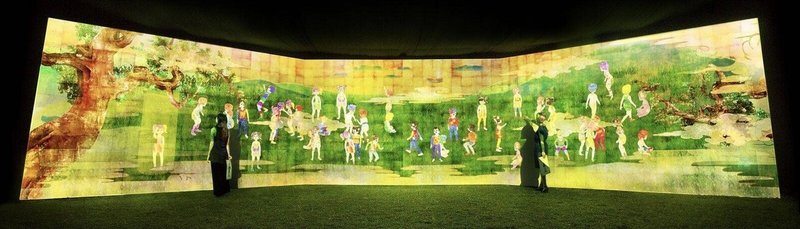

私は、チームラボとも関わりのある大阪芸術大学の学部に通っていて4年間チームラボの作品が校内入口に常設されていました。そこで、入学当初から触れる機会があったのですが、最初に触れたのが"お絵かきピープル”で共創をコンセプトにした教育的なプロジェクトだそうですが、正しく共創そのものであり、以前から教育の場での共創は注目されています。そして、冒頭でもあったようにデジタルだからこそできる共創があると感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?