私が思う『特別支援教育×SDGs』

私は、大学の教育学部にいた頃は全く学んでこなかった、

特別支援教育

今はどっぷりその世界に入り込み、仕事にも就き、日々学んでいます。

そのきっかけは、

我が子の障がい

おそらく、我が子に障がいがなければ、今も全く知らないまま過ごしていたと思います。

*先生だから知っていて当たり前

*なぜ通常級の先生は分かってくれないのだろう

等、我が子のことを思うと、親として思ってしまうこともあるかもしれませんが、逆の立場で考えた時、

「私も我が子のことがなければ、考えるどころか、知ることもなかっただろうな。」

と思うと、今の先生方は本当によく学び、理解して下さっているなと本当に心から感謝しています。

今は、我が子のことだけでなく、職場に来ている子どもたちのことも考えます。もちろん、理解のない学校もたくさんあるなと感じています。

しかし、年々支援が必要な子どもたちが増えている今、そういう学校に対して不満を言うのではなく、伝えていくこと、知ってもらうこと、そして大切なことを他にも広げてもらうことが大事なのかなと今は思っています。

平成29年12月、文部科学省と厚生労働省の両省による家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクトが発足されました。

私は現在、福祉の世界(放課後等デイサービス)で仕事をしていますが、元々は学校の教職員をしていて、更に障がいを持った子の母親でもあるので、この『トライアングル』全てを経験しています。

その立場から、未来のためにできることは何か?を考え、今実践していることは、我が子を含めてみんなが大きくなったときも笑顔で過ごせる世の中にしたい、障害のない社会を目指したいと思い、学校をはじめいろいろな場所で講演会をさせて頂き、皆さんに伝え、知ってもらう機会を作り、思いを発信しています。

また、職場でもこの『トライアングル』を大切にし、常に真ん中には『子どもたち』がいることを意識しながら、連携をさせて頂いています。

更に、親御さんが孤立しないように、親の会を毎月開催しています。

しかしながら、今、支援級の児童が交流級に行くことは週の半分以内にとどめる、等の通知がされています。それにより、支援級に行きづらくなり、我慢して通常級に入ったものの、やはり困難なことが多く出てきて、不登校に繋がるケースもないとは言えません。

ただその決定がされたのには、様々な理由があることも教員の立場を経験していると、分かる面もあります。なので、否定はせず、我慢して通常級に行ったとしても、安心して笑顔で過ごせるような世の中にすればいいのです。

私が今できること、取り組んでいることは未来に繋がるほんのわずかなことかもしれません。しかし、

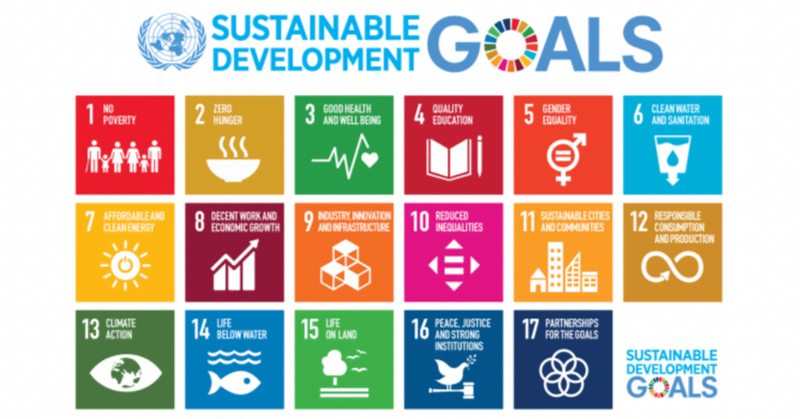

★質の高い教育をみんなに

★人や国の不平等をなくす

ためにも、たとえ小さなことでも、これからも取り組んでいきたいと思います。

よろしければ、サポートをお願い致します(*- -)(*_ _)ペコリ いただいたサポートは、新しい取り組みや、新しい学びに使用し、その学びをこちらで還元させていただいたり、啓蒙活動等で広めていこうと思っております。