一般計量士(計量器概論及び質量の計量)

特に毎年似た問題が多いっぽいので他と違ってまとめてみました

不確かさ

答え 3

拡張不確かさ : 測定結果について,合理的に測定対象量に結び付けられ得る値の分布の大部分を含むと期待する区間を定める不確かさ。

合成標準不確かさ : 測定モデルの入力量に付随する個々の標準不確かさを用いて得られる標準不確かさ。

合成誤差 : 間接測定において,部分誤差を合成したもの。

繰返し性 : 一連の測定の繰返し条件の下での測定の精密さ

ばらつき : 測定値がそろっていないこと。また,ふぞろいの程度。

再現性 : 測定の再現条件の下での測定の精密さ。

答え 2

4²+0.2²+0.1²+3²=25.05

√25.05≒5

答え 4

答え 2

直径1の単位円を考える。単位円の面積S=π*1²/4=π/4で、

直径の相対標準不確かさをu%とすると最大直径は1+u/100なので、

最大の面積S'=π(1+u/100)²/4となる。

S'/S=π(1/4+u/200+u²/2500)/(π/4)=1+u/50+u²/625

この比が円の面積の相対合成標準不確かさ0.10%から1+0.1/100になるので、

1+u/50+u²/625=1+0.1/100

u²の項は非常に小さいので無視してu/50=0.1/100よりu=0.05%

答え 3

0.2²+2.1²+4.4²=23.81

√23.81≒4.9

答え 2

2.9²+6.3²+7.2²=99.94

√99.94≒10

単位

答え 5

アンペア : 電気素量(1.60…×10⁻¹⁹)をC(=As)で表記

キログラム : プランク定数(6.62…×10⁻³⁴)をJsで表記

メートル : 光速(299792458)をm/sで表記

ケルビン : ボルツマン定数(1.38…×10⁻²³)をJ/Kで表記

答え 5

B : μとkのようなSI接頭語は重ねない

C : カンデラはCdではなくcdで小文字

第71回(令和2年)

答え 2

弾性率 : 応力/ひずみで応力はNあるいはN/m²で、ひずみは単位なし

答え 5

答え 5

答え 3

radはラテン語のradiusが由来

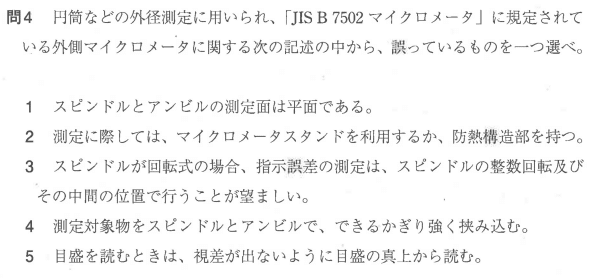

マイクロメータ JIS B 7502

答え 4

マイクロメータが壊れるよ

答え 4

赤の目盛りから6.5を超えていることは明らか

青の部分が17と18の間であり、18になっていないので6.67

緑の部分が8で一致しているので6.678

答え 2

答え 4

温度差5℃=5Kでマイクロメータは6×10⁻⁵, 製品は9×10⁻⁵分だけ伸びるので、製品の伸びからマイクロメータが伸びた分を引いて100.000+100.000×9×10⁻⁵-100.000×6×10⁻⁵=100+0.009-0.006=100.003

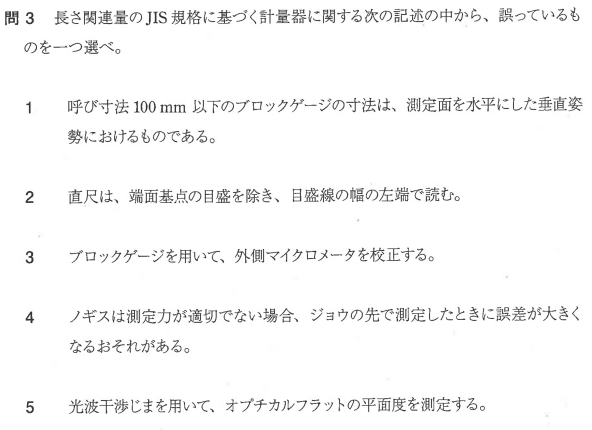

計測器/計量器全般

答え 3

答え 5

答え 5

露点は乾球温度、湿球温度(湿布で覆われた感温部の温度を測る温度計)の値を空気線図で換算して求める

答え 2

実際にAの圧力で押し上げているのは0.5+1.5=2mなので

2m×10m/s²×1000kg/m³=20000kg/m・s²=0.02MPa

答え 4

無視できない(一軸なので測定もできない)

答え 2

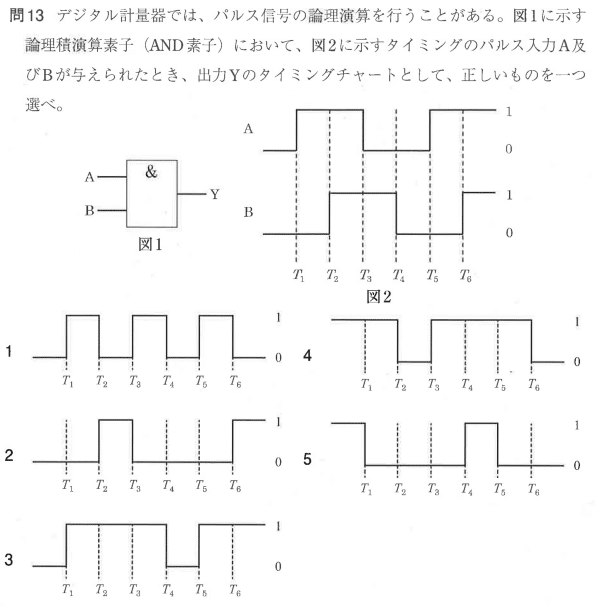

ANDなのでAとBがともに1の時だけ出力Yも1になる

図2でT₁は(A,B)=(1,0)なので0, T₂は(A,B)=(1,1)で1

1~5でT₁=0, T₂=1を満たすのは2のみ

答え 1

逆

答え 5

多面鏡は角度の標準器で真直度測定には用いない

答え 3

放射温度計は熱量/赤外線エネルギー量を測定

答え 3

答え 1

C : 真空中の光速/物質中の光速=屈折率

D : 反射したレーザ光を受け取って測定するので、反射しない黒色のようなものは測定できない

答え 2

ステンレス鋼 : 9×10⁻⁶~1.7×10⁻⁵ K⁻¹

フッ素樹脂 : 1.0×10⁻⁴ K⁻¹

溶融石英 : 5.2×10⁻⁷ K⁻¹

答え 4

密度浮ひょう : 密度目盛り

比重浮ひょう : 比重目盛り

重ボーメ度浮ひょう : 比重目盛り

酒精度浮ひょう : 濃度目盛り(体積分)

日本酒度浮ひょう : 目盛り無し

答え 1

Bの方が水柱5cm分だけ圧力が高いはず=マイナスの器差があるはず

0.05m×1000kg/m³×10m/s²=500kg/(m²・s²)=0.50kPa

答え 4

圧電素子は最速、液柱は最遅

答え 3

オシロというか波の単位は↑図の通り

横に4マスで20ms=1/20ms=50Hz, 縦に6マスで6V

答え 3

熱電対型パワーセンサはラジオ周波数測定用

答え 5

零位法 : 測定対象量とは独立に,大きさを調整できる同じ種類の既知量を別に用意し,既知量を測定対象量に平衡させて,そのときの既知量の大きさから測定対象量を知る方法。

偏位法 : 測定対象量を原因とし,その直接の結果として生じる指示から測定対象量を知る方法。

置換法 : 測定対象量と既知量とを置き換えて2回の測定の結果から測定対象量を知る方法。

差動法 : 同じ種類の2量の作用の差を利用して測定する方法。

補償法 : 測定対象量からそれにほぼ等しい既知量を引き去り,その差を測って測定対象量を知る方法。

答え 2

中央

答え 3

答え 1

ショア高さは跳ね上がる高さを見るので変形量は関係ない

答え 5

高くなる

答え 5

答え 5

答え 4

答え 3

答え 3

答え 4

答え 4

熱電対 JIS C 1602/温度計

答え 2

規準熱起電力を表す温度の式

答え 3

補償導線を使うときは補償式基準接点は使わない

答え 2

白金はサーミスタより電気抵抗値が低い

答え 1

2 : 材質と基準接点、測温接点で決まる

3 : 2により断面積は関係ない

4 : 2により長さも関係ない

5 : 0℃以下なら負になる

答え 3

答え 1

2 : 水の蒸発の影響で低くなる

3 : 影響を受ける

4 : 広い空間でないと湿度が蒸発によって変わるので不適

5 : 湿度10%以上が対象

答え 2

答え 3

赤外線の検知をしているので熱伝導は無関係

答え 3

補償導線 : 常温を含む相当な温度範囲で,組み合わせて使用する熱電対とほぼ同一の熱起電力特性をもち,熱電対と基準接点との間をこれによって接続し,熱電対の接続部分と基準接点との温度差を補償するために使用する一対の導体に絶縁を施したもの

答え 1

流量計

答え 1

超音波流量計 : 流体速度で超音波の伝播時間が変わるので、流速を計測する

面積流量計 : テーパ管中のフロート前後の圧力差から流量を計測する

タービン流量計 : 羽根車回転速度が流速に比例するので回転数を計測する 常温の液体や気体に向く

容積流量計 : 升の体積から回転数を数えて流量を計る 圧力損失は少ない

オリフィス流量計 : 絞り前後の差圧から流速を求め、面積をかける 常温空気で使う

答え 4

ベンチュリ管 : 圧力差から流速を求めて断面積をかけて流量を求める

コリオリ流量計 : ねじれ角を用いる

渦流量計 : カルマン渦の周波数と流速の関係を用いる

超音波流量計 : 流体速度で超音波の伝播時間が変わるので、流速を計測する

面積流量計 : テーパ管中のフロート前後の圧力差から流量を計測する

電磁流量計 : 磁界を与えると起電力が生じることを用いる

答え 5

1 : 圧力損失は絞り前の圧力と絞り後の圧力の差

2 : 流量が√密度に反比例する

3 : 流速変化が差圧に影響する

4 : 小さくはあるが0ではない

答え 2

気体のみ

答え 4

答え 5

ハーゲンポアズイユの法則に従う

粘度η=πr⁴tP/8lV=πr⁴P/8lq

r : 半径, t : 時間, P : 差圧, l : 長さ, V ; 体積, q : 流量

答え 3

ファラデーの法則を利用する

時定数

答え 3

位相遅れは-arctan(ωτ)

ゲインは-10log((ωτ)²+1)

問題文よりτ=0.1sでtanの値は0°から90°になるにつれて0から∞になることを思えばx≒0ならtanx≒0であり、つまり割と雑だがarctanx≒0になること、

x≒90°(x<90)ならtanの値がかなり大きくなること、

log₁₀2≒0.3, log₁₀100=2とあわせて概算すると以下のようになる

1 : -arctan(0.01)≒0

2 : -arctan(0.1)≒0

3 : -10log(2)≒-3

4 : -10log(101)≒-20

5 : -arctan(100)≒-90°

答え 3

t経過後の信号A = A₀(1-e^(-t/τ))でτ=0.1, t=0.1ならA=A₀(1-e⁻¹)より

A/A₀=1-1/e≒1-1/2.7≒0.63

答え 3

A=A₀(1-e^(-t/τ))でx=1, y=0.95, τ=1より0.05=e^(-t)

ln1-ln20=-tなのでt=ln20=3.0

答え 3

1/2πf=1/20π≒0.016s

答え 3

ω=1/τのときにゲインが-3dB, 位相遅れ45°になるのでτ=1/ω=1/10=0.1s

電気

答え 4

10kΩの抵抗と内部抵抗10kΩの電圧計が並列なので、全体では1/R=1/10+1/10よりR=5kΩになる。電流計の指示値は1mAなので

1mA×5kΩ=5V

答え 4

答え 2

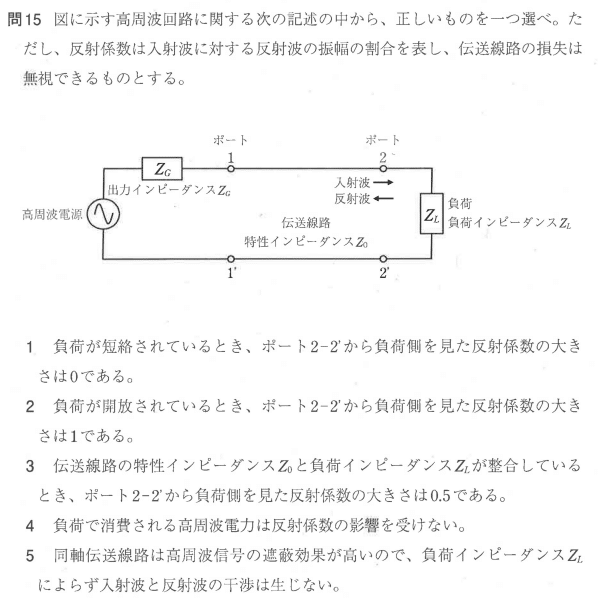

反射係数ρ=(ZL-Z₀)/(ZL+Z₀)

1 : ZL=0よりρ=-1

2 : ZL=∞よりρ=1

3 : Z₀=ZLよりρ=0

答え 1

直流なのでDCの真ん中を見る

答え 2

5×1/2⁸≒0.02V

てこ比

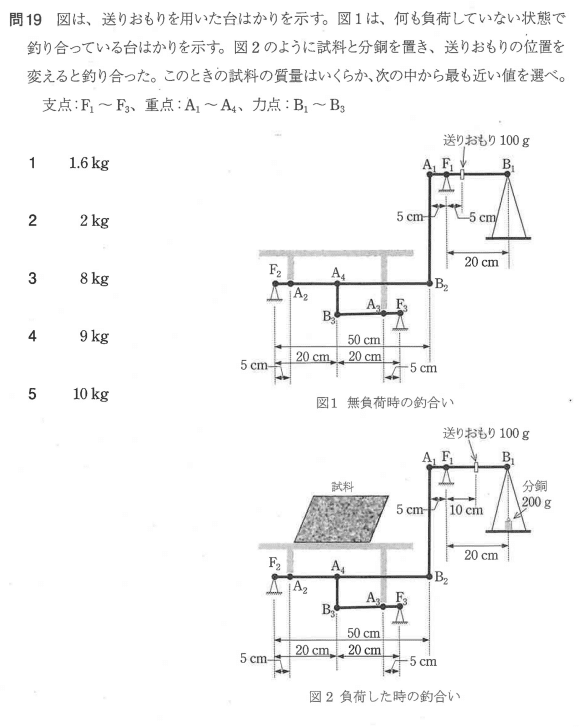

答え 1

F₁B₁/A₁F₁ × F₂B₂/F₂A₂ × 100g = 20/4 × 50/5 × 100 = 5000g

答え 3

F₁B₁/A₁F₁ × F₂B₂/F₂A₂=50

x/4 × 50/5 = 50よりx=20というか二つ上と同じである

答え 4

非自動はかり

答え 2

器差E=I+0.5e-⊿L-L=2.002+0.5×1-0.6-2=+1.9g

そもそ600mg足すと2003g表示になるということは600mg足すと2002.5gになるということなので、元は2001.9gだったことになる

2kg分銅を置いて2001.9gだったということは器差は+1.9g

答え 4

3級では500以下は使用公差が目量等、2000以下が目量等の2倍、10000以下が目量等の3倍

今回だと目量2gなので1kgまでは2g, 4kgまでは4g, 20kgまでは6gになる

答え 4

答え 4

答え 5

答え 2

答え 1

W₂/g₂=W₁/g₁よりW₂=10/9.797×9.807≒10.010g

答え 2

答え 1

答え 3

2級では5000以下は使用公差が目量等、20000以下が目量等の2倍、100000以下が目量等の3倍

今回だと目量1gなので5kgまでは1g, 20kgまでは2g, 100kgまでは3gになる

答え 2

答え 1

W₂/g₂=W₁/g₁よりW₂=1000/9.798×9.803≒1000.5g

答え 3

3級では500以下は使用公差が目量等、2000以下が目量等の2倍、10000以下が目量等の3倍

今回だと目量1gなので1kgまでは1g, 4kgまでは2g, 20kgまでは3gになる

器差E=I+0.5e-⊿L-L

1 : E=20+0.5×1-0.5-500=-0g

2 : E=500+0.5×1-0.6-500=-0.1g

3 : E=2001+0.5×1-0.4-2000=+1.1g

4 : E=4001+0.5×1-0.5-4000=+1.0g

5 : E=6001+0.5×1-0.5-6000=+1.0g

答え 4

4級では50以下は使用公差が目量等、200以下が目量等の2倍、1000以下が目量等の3倍

今回だと目量10gなので0.5kgまでは10g, 2kgまでは20g, 10kgまでは3gになる

答え 1

給油メーター

答え 2

液体メーター用基準タンクが+0.05Lなので真の給油量は10.00L

なのに給油メーター表示値が10.05Lなので0.05/10.00×100=0.5%

答え 3

答え 4

液体メーター用基準タンクが+0.05Lなので真の給油量は10.00L

なのに給油メーター表示値が9.95Lなので-0.05/10.00×100=-0.5%

答え 3

基準タンクの器差

答え 3

真の値は9.90Lでこれの+1%は9.999L

分銅 JIS B 7609

答え 2

答え 3

答え 2

分銅の真の質量500.000gに対して浮力62.5×0.0012g分だけ引いた値が電子式はかりに表示されるはずだが、500.000gが表示されているので、器差は62.5×0.0012g

試料の真の質量Mに対してはM-72.5×0.0012gが表示値で、↑の器差を考慮するとM-72.5×0.0012+62.5×0.0012=500.000でM=500.012g

答え 1

答え 1

1は目盛標識数が5000g/100g=50で100以下なので非該当

答え 4

答え 2

台形の面積が大きくなるか、bが大きくなると偏地誤差は減る

答え 5

答え 1

10.002/9.794=m/9.799

答え 5

答え 5

答え 3

答え 1

答え 5

答え 2

M-30.4×0.0012=200.000-25.4×0.0012

答え 4

2mgで4.0分10から左に動くので左に2.0動いたら+1mgということ

ひずみゲージ

答え 1

答え 3

答え 3

答え 4

答え 4

体積

答え 3

0℃→20℃

答え 2

ボイルの法則(PV=一定)から

400×1000+100V=200×(1000+V)よりV=2000

答え 1

式が非常に難しいのでまあおまけ

線膨張係数を3倍すると体積膨張係数とみなせることも利用して

V=1000×(1+3×5×10⁻⁶×(20-22))=999.97

質量

答え 5

10mg以上が対象

答え 3

非自動はかり(目量10mgかつ目盛100以上か天秤、等比皿手動はかりで感量10mg以上)か自動はかりか10mg以上の分銅かおもりが対象

答え 2

重心玉は感度調整に使う

答え 5

答え 2

W/9.798=50/9.794

答え 3

振幅変化→振動変化

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?