中国駐在後1年ちょっとでHSK6級とHSKK高級合格できた話 Part1

こんにちは。

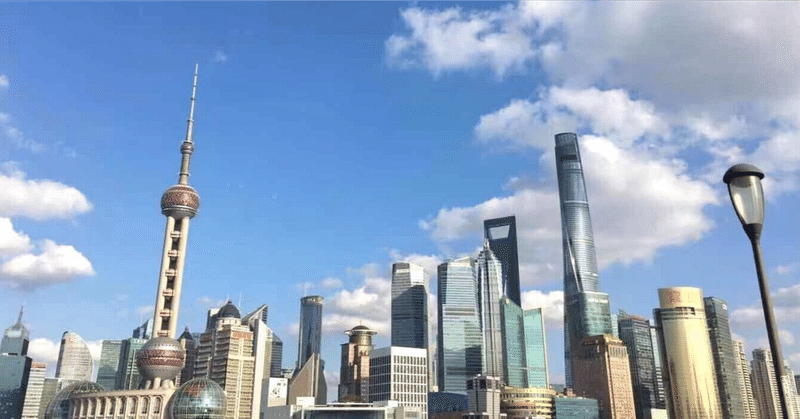

10日の隔離を経て2022年10月末から上海駐在開始、11月から中国語学習開始し2024年1月にHSK6級7割取得、HSKK高級もギリギリですが合格することができました。

もともとMBAを目指していたものの、社内選考に2回落ち、その半年後に上海駐在になりましたが、仕事、生活上で出来るようになった方が良い事と、留学の代わりに何か成し遂げないといけないという反骨精神、など色々なモチベーションの元、中国語学習を開始しました。

家族帯同までの約1年間がまとまった時間をとって勉強できる時間だったので、当初

1年間以内にHSK5級を取得、その後ペースを落として2、3年以内にHSK6級を受験するつもりで勉強をしておりましたが結果的に1年少しでHSK6級まで取得するに至りました。

中国語学習者があまり少なくリソースが限られていたこともあり備忘も兼ねて勉強の記録を共有できればと思っております。

開始時の中国語レベル

・大学第2外国語が中国語だが、ほぼ初心者。四声、ピンインから学習開始。31歳。

時系列

2022年11月 語学学校通学、勉強開始

2023年6月 HSK4級9割弱取得、HSKK中級なんと不合格…

2023年9月 HSK5級8割弱取得、HSKK高級想定通り不合格…

2023年10月 第二子出産、育児のため一時帰国

2024年11月 上海に戻る。家族帯同までゆっくりしようと思ったが、もう勉強できる時間なくなると思い勉強継続を決断

2024年1月 HSK6級7割取得、HSKK高級なんと合格、家族帯同開始

教材

・上海での語学学校でのテキスト3、4冊

・HSK4級公式テキスト

・HSK4級公式問題集×1(5回分)

・HSK5級公式問題集×2(10回分、リーディングは6回分まで、その他は10回分)

・HSK6級公式問題集×2(10回分、リーディング、リスニングは7回分まで、ライティングは10回分)

・HSKK公式問題集×2+学校でもらった過去問(合計15回程度)

・アスクの単語帳HSK5級用、6級用一冊ずつ

ざっくりのHSK勉強方法

2022月11月-2023年4月

学校のカリキュラムに従って一コマ120分の授業を週3、4回程度行い発音、文法などを駆け足で一通り済ませる。

2023年5月-6月

HSK4級公式テキストで復習しつつ、HSK4級の過去問を5回程度やる。

2023年6月末-9月

HSK5級の公式問題集をリスニング、ライティングは10回分、リーディングは7回分実施。

2023年11-2024年1月

HSK6級の公式問題集、リーディング、リスニングは7回分、ライティングは10回分

勉強時間

最初半年はおそらく40-60時間/月、6月以後から記録取るようになり60-90時間/月、HSK6級取得までざっくり600時間程度で、ネットで流れている勉強時間と比較すると大きく差はないかなと思います。

できた事

・家族帯同までの約1年以内にHSK5級を取得するという目標は達成できました。

・通学していた学校では本来であればもっと教材をこなしながらHSK4級、5級、6級と更に時間をかけて受けていく感じで、おそらくカリキュラム通りに受けていたら週4回の通学でも2-3年かかるような時間軸でしたが、学校とも早くHSK取得したい旨を伝えて、最低限の文法を終えたあとHSKの公式問題集にシフトして過去問の回数をこなす作戦はHSKを取得する目的においては良い判断だったと思います。

・単身での駐在後、飲み会など色々な誘惑がありましたが最低限の参加に留めて勉強の時間を確保できたこと。ここはコーポレート部門配属だったので比較的仕事のピークのタイミング、業務時間をコントロールできたのもラッキーでした。

反省点、改善点

・最初の半年の発音、文法のテキストの勉強の時に全体感が見えてこず、どこまで勉強すればいいのかがわからなくなり、少し勉強のペースが落ちてしまったこと。感覚的にはHSK4級取得のタイミングはもう少し早くできたかなと感じます。

・全体感を早く掴むことを優先してかなりはしょって進めたので文法、用法はかなりえ?というのも今でも間違ったりしていると思います。

実際のレベル、これから

HSK6級って取得する前は大変難しいテストで取得したら普段の生活、仕事での中国語を大方聞き取れるようになると思ってましたが、他のブログでも散見されるように、残念ながら正直まだわからない会話のほうが多く、あ、今わかったな、という文章がたまに出てくる程度です。。感覚的にはHSK6級で各セクションで8割以上取得できるレベルでようやく、まわりの話がわかるようになってくる感じかなと思ってます。

かといってそれに満たないレベルで取得することに意味がないのか、というとそうでもなく、一定の意味はあると思います。例えば上海交通大学や復旦大学のPart Time MBAは中国語での開講になりますが、外国人の語学の条件はHSK6級の180点以上が要件(交通大学に確認したところ現時点でHSKK の要件は問わずとのこと)となっており、何か申請するときの要件としては180点以上取得しておけば最低限の要件はクリアできる事が多いのかなと思います。

生活上でのサバイバル中国語くらいであれば現状でもなんとか対応できる感じですが、仕事上においてはやはり80%以上は会話を理解できないと"中国語わからない外国人"と以下同文で括られてしまうので、仕事に関連するニュースや継続できそうなリスニング教材を探して1日30分でも継続しつつ、仕事上でも失敗を恐れず積極的に使っていきたいと思います。

現状、日本での受験であればHSK受験のみでいいのですが、中国で受ける場合はHSKKも受験する必要があり、ここが特に日本人にとってはとても難しいところになります。こちらは気が向いたらまたPart2で残して行きたいと思います。