フランスへの謎の憧れ

フランスは「理想」の国だと思う。

つまり、実情はどうあれ、あるいは可能かどうかはさておき、美しい憧れみたいなものをいつの時代も追求してきたということだ。

この点で、フランスは果実の国というよりは、むしろ花の国なのだろう。

時折それは乱れ咲きとなり、徒花であれ世界中に薫香を散らしてゆく。

(他の国だと中国辺りがこれに近い気もするが、私は中国ミリしらなので断言はしない)

そもそもフランスは、その最古の時代からして理念的なのだ。

まあ、大昔の「フランス」が今と同じ意味でのフランスだったわけではないけれど。いわゆる構築主義というヤツだね。

さて、隣国イギリスが血みどろの王位継承争いの末、王朝を存続させるための女系/女子の相続を認めたのとは異なり、フランスはサリカ法典を動かしがたい地位に据え、厳格に男系男子世襲王政しか認めなかった。

その結果として王朝が断絶しようが、断固として女系/女子相続を認めなかったのである。そのくらい、一度できた先例は強力だったのだ。何がなんでもサリカ法典という理念を譲らなかったのがフランスだ。

あと、これは私がうろ覚えだから与太話程度に思ってほしいのだが、敵対勢力の邪魔をするためにサリカ法典を王位継承の基礎に据えた本人の直系が、最後にはサリカ法典によって女子に王位を継承できずに断絶した……みたいな話があった気がする。

詳細を忘れているため何ともいえないけど、実にフランスらしいエピソードだと思う。現実でいかに追い詰められようと、最後まで先に決めた「理想」を守って滅びゆく。芸術点が高いよね。

ちなみに、フランスの男系男子世襲王政と対照的なのは、東欧諸国の選挙王政だといわれる。

とりわけポーランドの選挙王政は、選挙権を持つ貴族の数がめちゃくちゃ多かった(それこそ革命後のアメリカやフランスと同等以上に!)ことで知られている。

あのルソーも、確かフランス革命前夜?に『ポーランド統治論』を書いているんだよ。

フランスの王政とポーランドの王政がいかに対照的だったかが伺えるエピソードだよね。

それから、他の面に焦点を当ててみると、歴代のフランス王家の紋章には大抵、カロリング朝の紋章であったフルール・ド・リスがあしらわれている。

これはなぜかといえば、カロリング朝以降の歴代王朝が、カロリング朝と比べると貧弱になってしまった自らの権威を補うために、その威光を借りようとしたためらしい。つまり「私たちは、あの偉大なカロリング朝の流れを汲んだ正統な王朝なんですよ」というわけだ。

そこには、「現実に」足りない王朝の権力や権威を支えるための、一種の「理想」がある。王家の紋章からしてフランスは、実在しない麗しき神話によって飾られていたわけである。

それに、同様の理由から歴代の王家は、瘰癧治癒の儀式なんてこともやっていたわけだ。

王に触れられたら、瘰癧(リンパ節の慢性的なはれもの)が治る。すなわち、フランス王には神から与えられた神秘的な治癒の力が宿っているという論理だね。

これももちろん、王の権力を正当化するための王権神授説のような意味合いを持っていたといえよう。「特別な力を与えられたことこそ、神によって王に選ばれた証だ」というわけである。

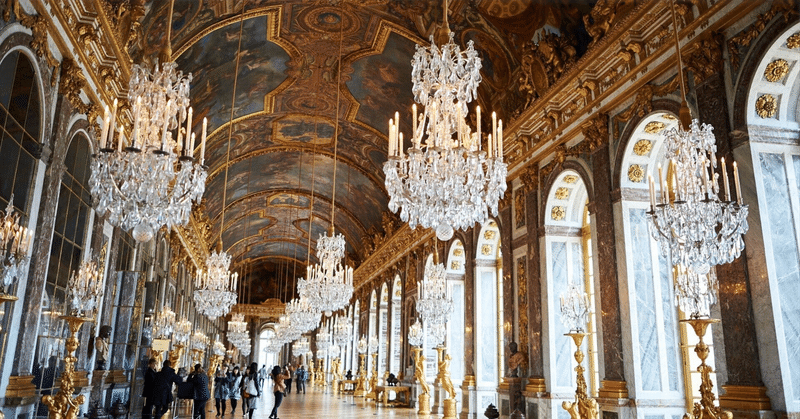

更にいえば、そこから少し時代を下った後の「絶対王政」の理念や、ヴェルサイユ宮殿の豪華絢爛さも、死にものぐるいの「権威の強化」の系譜に連なるといえそうだ。意外に感じるかもしれないが、あの「太陽王」ルイ14世の時代に至ってさえ、フランスは必ずしも絶対王政の国ではなかったのである。

二宮宏之の社団国家論が有名だと思うが、国王は地方などの中間団体を媒介することで初めてその権力を行使できたのだし、各社団は長い間その自由と特権とを維持し続けたのだった。つまるところ、王は恣意的に絶対的な権力を振るえたわけでも、地方や都市なんかの利害を無視した中央集権化を行えたわけでもなかったのだ。

そもそもフランスに限らず、近世までのヨーロッパにおける「正統な王」とは「各地域/社団の特権を擁護する王」のことであった。これは例えば、リチャード・ボニーの本とかに詳しく書いてある(Bonney, Richard., The European dynastic states 1494-1660. Oxford University Press: Oxford, 1991.)。

こうした王のあり方の典型例としては、オーストリア・ハプスブルク家の神聖ローマ帝国なんかが挙げられるだろう。なんといっても彼らは、自分たちが治める領地全ての言葉を話せることを誉れとしたのである。「領民の使う言語を一つに統一すること」ではなく「領地に合わせて複数の異なる言語を話せること」が君主の理想だったわけだ。

そこには、帝国を一つの言語・文化・理想のもとに統一しようという意識はない。彼らはカトリックであったが、異端に対しても割と寛容であった……気がする(うろ覚え)。それは、異端をも含めた様々な要素を、最終的に受け入れまとめるものとしての普遍なのである。

しかし時代が下るにつれて、こうした王の理想像は徐々に変化していく。それこそが「国を一つの言語・文化・理想のもとにまとめるような、カリスマ性のある絶対君主」であった。

こうした理想の変化がよく表れているのが、カスティーリャ語のみを話したスペイン王フェリペ2世であろう。これは先のオーストリア・ハプスブルク家やフリードリヒ2世(シチリアの方ね)が数か国語を解したのとは対照的である。

「異端に厳しいカトリック」というお馴染みの姿もまた、このような変化の中から生まれてきた。「多様な要素全てを包摂するものとしての普遍」ではなく「異端を駆逐し、例外なく広がるべき一つの理想としての普遍」が、新たな理想として登場したのである。そして、こちらの理想像が今日の世界にまで受け継がれている。

だが、こうした新たな理想像は、しばらくの間はあくまでも君主政の「イデオロギー的強化」のレベルにとどまった。これが「現実の権威ならびに権力の強化」にまで至るには、もう少し時代を待たなければならない。

とはいえ、このイデオロギーによって現実に君主=国家の権力が強化される頃には、もう「国民国家」の足音がいくらか聞こえ始めているような気がしなくもないが……

とにかくだ、フランス絶対王政の理念はこのうち「後者の普遍」に連なるものであったといえよう。フランスは、地方や都市の特権という「前者の普遍」が現実として重くのしかかってくる中で、なんとかして国王にカリスマ的な威光をまとわせようとしたのだ。

そのためにこそ、絢爛豪華な宮殿と、数多くの宮廷儀礼と、浪費的で奢侈的な生活とが必要とされたのである。たとえそれが表面的なものにすぎなくとも、国王の生活が儀礼的な神話の色彩を帯びており、贅を尽くしたものであることが喧伝されなければならなかった。

まあ実際、ヴェルサイユ宮殿での生活ってインフラが整ってなくて酷かったらしいしね。

臣下・侍従の居室がそもそも足りてないし、部屋に仕切りがないから病気も蔓延する。あと照明が基本的に蝋燭だから薄暗い。シャンデリアなんか目立つところにしかないよ! 煙突がガバガバなので、部屋が煤けるし、たまに火事にもなる。

上下水道もガバガバで、王の服ですらまともに洗濯する場所がなくて馬の水飲み場で洗っていたし、衛生のために風呂に入るという観念もなかった。「風呂に入る=エッチなこと」ってなに??

おまけにトイレが臭すぎるから(トイレの隣の部屋まで臭い)みんなその辺で用を足してしまう上に、下水の汲み取り作業で毎年のように死者が出るという有り様である。

──それでもヴェルサイユ宮殿は、煌びやかな宮廷生活の象徴として、現代に至るまでそのイメージを守ってきているというわけだ。

つまるところ王とは、国家の権威を表象する贅沢の「見世物」だったのだ。

君主主権は元から実在していたというより、こうしたイメージ戦略の果てにとうとう作り出されたものであるといえるだろう。

そして実際、フランスほど「国王の栄光」をビジュアライズして、イメージとして確立することに成功した国もなかったのではないか。

いや、おそらくはフランス革命やナポレオン戦争の時代に至っても「国王の栄光」が「国家の栄光」に変わっただけなのだ。

フランス革命は「革命」ではなく「クーデター」だったかもしれないが、なお明るい日の光のもとで、ピンと張られた白いマストのように「自由、平等、友愛」のあたたかな風を孕んでいた。

国王が市民や皇帝に変わり、貴族という国民が市民という国民に変わり、贅沢が啓蒙に変わったとしても、「フランス」の名を冠したものは美しくまばゆい「理想」のヴェールを被り続けたのである。そして決して脱がなかった。

だって、今でも「フランス」は私たちの憧れの国じゃあないか。王政期・帝政期・共和政期といったあらゆる時代を通して、フランスという国にはなんとなく煌びやかで素敵な印象がある。

ヴェルサイユ宮殿、ルーブル美術館、凱旋門にエッフェル塔──旧体制の贅を尽くした生活も、ナポレオン時代の大スペクタクル(ダヴィッドの描く絵ってバカでかいんだよな)も、共和政期の科学と産業の結晶も、全てが「よい」わけだね。パリに住む人々を「パリジャン」「パリジェンヌ」と呼ぶことは誰でも知っているが、他の都市に住んでいる人間をどのように呼称するのかはあまり知らないわけだ。

このように世界がフランスに抱く「憧れ」こそ、フランスが中世以来千年にも渡って守り続けてきた美と権威のヴェールの賜物だろう。

さて──しかし、そのヴェールの下には何があるのだろうか? 悪臭があるのだ、おそらくは。糞尿の悪臭である。

なぜだか知らないが、フランス語を話す人間はうんこについて語りたがるイメージがあるんだよね。まあ、具体例はバタイユとクンデラくらいしか思いつかねーんだけど。

根拠のない妄言をぶつが、彼らがやたらにうんこの話をするのは、かくも時間をかけて織られた美の仮象のヴェールを引っぺがし、その「理想」を淫水でぬかるみ、糞尿と死骸とがごろごろ転がっている生の不浄の大地に引き摺り下ろすためなのだと思う。

なぜなら、美と理想のヴェールに幻惑され陶酔していることが、人類史における悲劇を生んできたのだから。

近代は「多様さからなる普遍性」を否定して「唯一の正解からなる普遍性」を志向した。「一つの民族、一つの国家」という近代国民国家の理想は、まさに後者を象徴しているといえるだろう。

結果として、「個人」と「国家」の間に位置していた共同体(中間団体、社団…)は「解体されたもの」として喧伝されるようになった。もちろん、「むき出しの個人が国家に直接つながる」という事態が、完全に現実に起こったとは言いがたいけどね。

が、少なくとも個人はそのアイデンティティをただ一つの国家だけに帰属させるようプロパガンダがなされたのである。つまり、少なくとも理念上では「国家=自己の唯一の拠り所=絶対に守らなければならないもの」という図式が成立したのだ。

かくて近代以降の戦争は絶滅戦争の様相を呈するようになったのではないか、と個人的には思っている。

戦争はもはや「騎士道のように儀礼的な贅沢(命や財物を戦火に投じるという浪費=贅沢)」でもなければ「我が意志を相手に強要するために行う力の行使(ここでいう戦争はあくまでも政治的「手段」にすぎないから、損益を冷静に計算される)」ですらない。

それは人々に「優れているか劣っているか」「正解か不正解か」という究極の二者択一を迫る。負けたら一巻の終わりだ。国家が、自分が、足元から崩れ去ってしまう。なぜなら普遍性は一つしかないのだから──「多様な普遍」なんてものは、没人格的な官僚制国家の登場とともに忘れ去られてしまったのである。

自分が自分であり、正解であるためには絶対に勝たなければならない。

そのためには「政治的目標の大きさに見合った、適切な戦力の行使」なんて悠長なことは言ってられない。そんなに冷静ではいられない。

だからこそ、国家は「一つ」になり、個人は「名もなき数字」になり、その他の利害を持つ共同体は隠され、全てが火に投じられるのだ。

そういうあまりにも巨大な暴力的事態の源流をたどれば、あるのはたった一つの麗しき理想である。

ゆえに、ヴェールは引き剥がされなければならなかった。その下にある「醜い」現実を、人間は尿道口と肛門──糞尿の間から、血に塗れて生まれてくるのだというむき出しの、「地に足のついた」現実を暴かなければならなかったのだ。

まばゆい理想への飛翔とは、死への飛翔なのである。一方、生きていくことは現実であり、醜く不浄なところを持っていて、どうしようもなく重い。それは地上から逃れられない。

だから「優しい」のだろうか。ヴェールを脱ぎ捨てた悪臭漂う不浄の生は、人に見せるにはあまりにも見苦しいが、人間を数字として扱うことはない。血まみれで生まれ、飯を食い、うんこをし、セックスをし、眠り、色んなことを考える存在は、ただの「数字」ではありえないのだから。

フランスという国は、一方ではどうしようもない現実を隠して、千年にもわたり美しく輝く理想のヴェールを被せてきた。

しかし他方では、この普遍のヴェールの没人格的な暴力の下にある、生臭くもあたたかく力強い現実を肯定してもいる。

ここまでの歴史の話と多少毛色は変わるが、フランス哲学にもこういう二面性が強く表れているように思うのだ。

以前も書いた気がするが、現象学なんかに象徴されるフランス哲学は、カントの哲学にルーツを持つ主流派とは異なって「もの自体」を断念しない。哲学の学問としての確実性を求めながらもなお、認識の外側にあって決して触れられない世界を志向しているのだ。

これはある意味で理想的である。カントですら諦めた、認識の外側にあるものに手が届くと信じているのだから。それは美しくひらひらはためく光輝のヴェールに手を伸ばそうとして、不意に死や破滅や絶望に誘惑される。最後には常に出会いそこね、それでも記述しようともがく。

しかしフランス哲学は、別の意味で現実的でもある。我々が肉体であり、様々なしがらみに囚われた重い生であることを忘れないからだ。結局のところ、我々は肉体と言葉とを忘れて飛んでいくことはできない。「できない」ということを知っておかなくてはならないのだ。だがそれも悪くはない──

フランスはそういう魅力を持っているのである。

「パリ症候群」なんて言葉が生まれるほどに美しい見せかけで人を騙すくせ、その下の生々しい現実すらどこかで肯定し愛しているような素振りをみせる、この国の二重の美学が好きだ。パリ症候群が起きるのは、今日に至ってもフランスは「実情を覆い隠して見せること、魅せること」が異常に上手いからだと思っている。

空高く掲げられた、まばゆく掴みどころのない仮象をもって人をかしずかせておきながら、その背後にある生の不浄さを平然と認めて暮らしてゆく、その底知れなさが好きだ。まあ案外、「仮象」も「現実の肯定」も、なんとか身を立てねばならないという必死さから生じてきたのかもしれないが。

とにかく私は、あの国のそういうところが好きなのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?