砂塚あきらちゃんの試行

事務所の中、机の上に置かれたタブレット端末を眺めているプロデューサーはやたらと機嫌が良さそうだった。そばに立っているあきらにプロデューサーはウキウキした調子で言った。

「あきら、あきら、次のライブはすげーことになるぜ」

「すげーこと?」

上機嫌で言葉を投げてきたプロデューサーにあきらは戸惑ったが、プロデューサーが「これを見ろ。ライブの演出はこんな形になる予定だ」と言ってタブレットを差し出した。それを見てあきらはなるほどすげーことだと思った。

画面に映っていたのはライブ本番のステージを模したイメージCGで、稲妻のように光り輝く照明の鮮やかな色彩や、舞台上に配置された様々な趣向のギミックが華やかでかつスタイリッシュな雰囲気を作り出していた。このCGが現実のものとなったら、素敵な夢のようなステージになるだろう。

そこに自分が立つのだな、とあきらがしみじみ思っていると、プロデューサーが「次はこれを見てくれ。あきらが着る衣装の画像だよ」と言って画面を切り替えた。

あきらはそれを見て再び驚いた。あまりにも自分好みの衣装だったからだ。

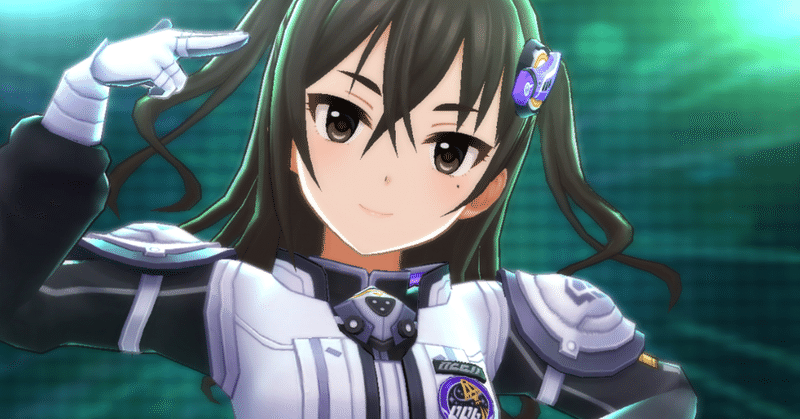

直線的なフォルムをしたプロテクターのようなパーツが身体のあちこちに配され、全体的に色使いは暗いがオレンジとグリーンが差し色になっていて、ボルトやリベットが各パーツ上に散りばめられている。工業製品のシルエットをなぞりつつもアイドルが纏うファンタジックで可憐な、美しい衣装に仕上がっていた。

なんだか軽装備の兵士という感じにも見えるなとあきらは思う。装甲は薄いが素早く動きまわって戦うような服装。

あきらは一瞬でこの衣装に魅せられてしまい、自分の頭の中にこの衣装を保存しておこうと画面に映る衣装を凝視した。

「ライブまでしっかり練習しておいてくれ。歌もダンスも。いいステージにしようじゃないか」

プロデューサーがそう言うのを聞きながら、あきらはタブレットの画面を見つめた。

「しかしPサン、こんなに立派なライブをやれる予算があるんデスか? うちの事務所の売りは安価でライブをやれるってとこでしょ。お金の面は大丈夫?」

「その辺はライブ用の機材と衣装を手配してくれる業者と交渉中だけど、ほぼ話はまとまっている。そんなに高い金はかからん、はずだ。なんか問題が出なければ」

「うーむ、それはいいことデスね。自分もがんばります」

あきらは衣装の画像から目を離さなかった。プロデューサーはそれが気になったようで、声をかけてきた。

「この衣装、あきらの好みに合うか?」

「そうデスね。めっちゃ気に入りました。着てみたいですよ」

そう言いつつ視線をずらさないあきらに倣って、プロデューサーも衣装の画像に目を向けた。

「俺もこれはあきらに似合うと思うよ。なんだかいろいろ楽しいみだな」

その数日後、事務所の席についたプロデューサーが再びタブレット端末を見つめているのをあきらは見つけた。ライブのためにダンスの練習を一通り終えたところだったあきらはプロデューサーに近づいてみた。

プロデューサーは渋い顔つきだった。機嫌が悪いのかなとあきらは思ったがとりあえず話しかけてみる。

「Pサン、なにか困ってます?」

そう言われたプロデューサーは視線をあきらに向けた。プロデューサーの顔には疲れが滲んでいた。

「あきらか。実は次のお前のライブ、当初の予定通りにはいかなくなった」

「当初の予定というと……演出と衣装が変わる?」

「その通り。演出用の機器や衣装のパーツが調達できないことになっちまった。いや正確にはこちらが提案する価格が低すぎて、話が変わったんだ」

「なんで? 最近は物価高だからデスか?」

「まあそういう理由もあるが、機器と衣装を用意する業者に、突如として新しい顧客ができて、そっちの方が業者側に高い金を払ってくれるんだとさ。当然、企業は儲かるほうに動くだろ。ほんで、リソースはそっちに割かれて、我が事務所に対するリソースは減るんだな。てなわけで我々の事務所にも、もうちょい金を払ってくれと言ってきた。そう言ってきたということは業者側も経営がちょっと厳しいのかもしれないな。ほんでもって、機器や部材や衣装を高い金を払って用意してもらうと、その分のコストを埋めるためにライブのチケット代を高くしないといかんのだ。これがけしからんと事務所の偉い人たちは言っている。我が事務所の売りである安価なライブができないではないか、と」

高い金を投じればライブのクオリティが上がる。しかしコストを抑えればそれが不可能になる。あきらは衣装のことを思い浮かべた。あの衣装を着られないのは寂しい。あきらは言った。

「チケット代が多少高くなっても、ライブを成功させればいいんじゃ?」

「俺もそう思うが、そう思わない偉い人たちが多いんだよ。安価なライブを展開することで成功を重ねてきた事務所だからな。それが崩れるのが嫌だからやめておきましょうとなった」

「そんな。値上げを恐れすぎ」

「同感だが、チケット代を払うお客さんのことを考えると偉い人たちの意見もわからなくはない。あそこは安くて楽しいライブをやってくれるところ、という点でお客さんは我々を信頼していた。それが失われれば、お客さんは我々から離れていくかもしれん」

だったら高価でも最高に楽しいライブをやりきればそれでいい話じゃないかとあきらは思ったが、黙るしかなかった。組織のトップ近辺にいる人たちの決断に逆らうのは無茶なことだろう。事務所の経営を安定させることや、ライブに足を運んでくれるお客さんの信頼を勝ち取ることの重要性はあきらにも理解できる。

あきらは再度、あの一瞬で気に入った衣装のことを思う。あの衣装を着て、思いっきり歌って、ダンスをしてみたい。それが叶わぬ夢のまま終わってしまうのは納得できなかった。

コストを抑えねばならない、となればより安価な品質の衣装に切り替えることになるのだろう。それは嫌だ。でも仕方ない。

翌日の土曜日、あきらはあきらの友達である夢見りあむの家で、格闘ゲームをプレイしていた。りあむの流れるようなコンボを浴びつつ、あきらは正確なコマンド入力で反撃技を繰り出す。しかしりあむの操るキャラクターの波状攻撃にあきらの操作キャラは耐えられなかった。

「勝ったぞー、あきらちゃんに勝った!」

りあむはガッツポーズをした。あきらは画面上に倒れた自分のキャラクターを眺めて言った。

「がんばったんだけどな。りあむサンの立ち回り、完璧デスね」

「ぼく、いっぱい練習したからね。強くなりたいと願って。努力したらハッピーが来るんだよ。すごいっしょ」

と言ってりあむは胸を張る。あきらはわずかに冷めた調子でりあむに聞いた。

「もう一戦やります?」

「あきらちゃんはどうしたい? ぼくはどっちでもいいよ」

「それじゃ、自分は別のゲームやりたいんデスけど。ソロで」

あきらがやりたいゲームソフトのタイトルを言うと、りあむは上機嫌で頷いた。

「いいよ。あきらちゃんはそれやってて。ぼくはスマホゲームやるよ」

「了解」

りあむは寝転んでスマホをいじり始めた。あきらはやりたいソフトを立ち上げる。

あきらがコントローラーをカチカチ操作する音と、ゲームのBGMが部屋の中に響く。しばらくの間、あきらは無言でゲームに没頭した。

やがて、スマホをタップしていたりあむがつぶやいた。

「あー、素材集め面倒だよね最近のソシャゲ。レアな素材ばっかり要求されるしさ」

「その辺はいろいろ工夫されているんじゃないデスか? 素材入手のための戦闘をスキップできるチケットとか、たいていのゲームに実装されてるでしょ」

コントローラーのボタンを連打してあきらが言った。りあむは投げやりな声で返した。

「ううん、このゲームにはそういうスキップチケットとかないの。戦闘を倍速でできる機能はあるけど」

「そりゃユーザーにしてみるとあまりよろしくないデスね。もっと快適に遊びたいでしょうに」

「それはそうだけど、新しい機能を実装していくとインフレになっちゃうんだよね」

「インフレ?」あきらは聞いた。

「いまの話でいうと、ほかのゲームには面倒な要素をショートカットできる機能があります、だから私たちのゲームにもそういう機能を付けましょう、となるじゃん? それを繰り返していくと、ほかのゲームにこんなサービスがあるから、自分たちのゲームにも同等のサービスを付与せねばユーザーが別のゲームに行っちゃう、となって終わりなき競争になる。サービスが無限にインフレしていくんだよ」

「――そうか、なるほどね」

あきらは自分のライブにまつわる騒動を考えながら言った。ゲームの品質向上のためにはサービスを増やし続けることが必要で、すると開発スタッフのやるべき作業の量もまた増えるためゲームを運営するコストが増していく。

クオリティを上げるにはコストをかけるしかないのか。なにか自分にできる、別な手段はないのか。あきらはそう思い、壁にかかっている時計に目を向けた。

「りあむサン、自分、そろそろ帰ります」

「んんー? いつもより早いね。もっと遊んでていいよ。自分の家だと思ってさ」

「明日、新作ゲームが発売されるんデス。地元のショップで買うと特典がもらえるんで、絶対にゲットしないといけないんデスよ。だから明日は早目に起きてショップに直行したい。なので今日はもう帰って休みます」

「通販とかダウンロード販売じゃダメなのか。今度はそのゲームを一緒にやれたらいいね」

「そうデスね」

そう言ってあきらはりあむの家を後にした。

次の日、あきらはお目当てのゲームソフトと特典の設定資料集が入った袋を持って道を歩いていた。りあむに言った通り早起きしてショップへダッシュすると、無事にソフトを購入することができた。特典もちゃんともらえた。ミッションは成功した。ワンダフルだ。イエーイ。

早く家に帰ってプレイしようとワクワクしていると、あきらの前を歩いていた人が急に立ち止まった。あきらはついその人にぶつかってしまった。

「あ、すいません」

そうあきらが言うと、ぶつかった相手がゆっくりと振り向いた。

その人は一言で申しまして暴力を行使するのに躊躇いがないタイプの成人男性に見えた。男性は叫んだ。

「なんじゃこのメスガキ。人にぶつかってくるんじゃねえぞ、こらっ。無慈悲な攻撃を加えるぞオラァッ!」

「ごごご、ごめんなさい!」

男性の凶暴な態度にビビったあきらは走って逃げた。男性は「待たんかいボケッ」と追いかけてきたが、あきらは路地に入ってメチャクチャなルートを辿って逃げ回り、男性を振り切った。

全力疾走したあきらは息を整えるのに時間を要した。その場に立ち尽くし高ぶる呼吸と心臓の鼓動が落ち着くのを待つ。全身から汗が出ていた。

やがて調子が落ち着いて周りを見ると、全然見覚えのない通りに入っていることに気づく。自分が暮らしている町の中なのに、まるで知らない建物や看板が並んでいる。小さな理髪店、外装がくたびれた居酒屋、無個性なアパート。あきらはずいぶん迷走したらしい。

スマホのマップ機能を使って帰ろう、とあきらが思うと、ふと大きな音が鳴り響く。重いものがぶつかり合うような音だった。次になにかが振動するようなヴヴヴという低音。続いて等間隔で鳴る高い音。

なんだろう、と思ってあたりに視線を配ると、あきらの近くにある工場のような建物から音が聞こえていた。なんとなく、あきらはそこに近づく。

「カゴメ製作所」という看板が建物の入口の上に掛かっていた。なにかを作っている工場なんだと思い、あきらは入口に近寄った。入口の近くにはいくつかのコンテナが置いてある。

覗き込むと、コンテナの中にはキラキラ輝くものがいくつも入っていた。ボルト、リベット、金属のプレート。どれも整った形で、鏡のようにきらめいている。あきらは自分が着るはずだった衣装を思い浮かべた。あの衣装に散りばめられていたパーツと、いま自分が見ている部品は似たようなものじゃないか? いや違う。衣装のパーツよりこっちのほうが美しいとさえ思う。あきらはがんばって想像してみた。やはり記憶の中の衣装に配されていたパーツより、目の前にある輝ける部品こそがより魅力的に見える。

ちょっと触ってみようか、とあきらが手を伸ばしたとき、入口のドアが開き、人が出てきた。あきらはびっくりしてすぐに手を引っ込めた。

出てきたのは作業着と思しき服を着た白髪のお爺さんだった。小柄でかなり年配の様子だが、背筋がピシッと伸びていた。

「おや、どうしたのかね、お嬢さん。うちの工場になにか用かい?」

あきらの姿を見ると、お爺さんが声をかけてきた。あきらは頭脳を駆使して己の挙動を説明した。

「えー、自分、美術部に入っておりまして。立体とか作っているんデス。この箱の中の部品を使って、作品がつくれないかなと思っているのデス」

お爺さんは「ふうん」と短く言って、ちょっとの間、無言であきらとコンテナのほうを眺めていた。

「欲しいなら、いくつか持っていってもいいよ。これは作り過ぎてしまった部品だからね」

「えっ、もらっていいんデスか?」

「ああ、いいよ。この部品はもともと――」

お爺さんが言いかけたとき、入口のドアがまた開いた。今度は書類を持った若い男が姿をあらわした。

「主任、ここにハンコお願いします……って、あきらちゃんがなんでここに!?」

あきらを一目見た瞬間、若い男は驚きとともに大声を発した。自分の名前をなぜ知っているのか、とあきらは考えたが、すぐに理由はわかった。あきらのファンだろう。

「古羅太くん、このお嬢さんは君の知り合いかね」

若い男から書類を受け取り、ハンコを押しながらお爺さんが言った。古羅太と呼ばれた男は興奮して説明する。

「砂塚あきらちゃんっていって俺の好きなアイドルの子なんです。かわいくてかっこよくて歌が上手いんですよ! 生のあきらちゃんが見られるとは、休日出勤してよかった〜! あ、そうだ、サインください!」

「もちろんいいデスけど、自分いま筆記用具持ってないデス」

そうあきらが言うと、古羅太は「なら紙とペン持ってきます!」と言い残して建物の中へ走った。それを見送ったお爺さんが言った。

「そうか、アイドルなんだねえ、お嬢さんは。で、部品が欲しかったんだね」

「この部品、なんに使うんですか?」

あきらは聞いた。お爺さんは少し間を置いて言った。

「まあ、いろいろな製品に使う部品だね。掃除機とか、洗濯機とかの家電にも使うし、工作機械の内部パーツにも使う。ほかにもたくさん。しかし目下のところ、うちの経営はかなり厳しいところにあってね」

「それはまた、どうしてデス?」

「私らは日本のメーカーに部品を買ってもらっている。でも日本の会社は最新型の部品じゃなく、古い部品をくださいと言うんだ」

「え、新しい部品を使ったほうがいい製品ができるんじゃ?」

お爺さんは視線を上げて空を見た。雲が散らばる空。そうしてお爺さんは話を続けた。

「日本企業というのは足し算が得意なんだね。ベースとなる機能を作って、そこにどんどん新しい機能を足していく。テレビとかエアコンを見ればわかるだろうが、機種が新しくなるたびいろんな機能が追加されていく。だが逆に言えばベースは変わらないままだ。たとえそのベースが旧式になってしまっても、ゼロから開発を見直すのではなく、ベースを維持し続けるんだ。日本のメーカーはね。だからいつまでも古いベースに使う古い部品を必要とするのさ」

「基本となるベースをアップデートすればいい話では?」

あきらの問いかけにお爺さんは首を振った。

「そういうわけにもいかん。設計した製品が不具合なく動き、高評価されたとしよう。そこから新製品を作るとする。で、新しい機能を盛り込むが、不具合が起こったらクレームが来るリスクがある。だから不具合が起こらなかった過去の設計を踏襲する。そうすればクレームを回避できる。これの繰り返しさ。不具合のないベースはそのまま使い続ける。いくら旧式になってもそこは不変のものだ」

一度成功したものに縛られているだけじゃないですか、と言いかけてあきらは気づく。自分の所属している事務所も同じだと。安価でライブを行うというベースを更新しないのは、その成功のモデルが崩れたときが恐ろしいからだ。

お爺さんは話を続けた。

「しかし旧式の部品を製造したとしても、買ってくれるのは日本の企業だけだ。当然、外国のメーカーは最新バージョンの部品を使っているし、まだ使っていなくとも新しい部品に興味を持っている。だから海外を視野に入れれば最新の部品のほうに需要があるわけだ。というわけで、うちの工場も最新バージョンのモノを作って、需要の多い外国に売ったほうが儲かるのでは、と考えているところでね」

「それはそれで大変に思えますが……」

「大変だろう。言語や文化の差もあるだろうし、事業の展開が失敗して後悔するかもしれない。日本企業に背を向けるのもいい気分ではない。だがうちの工場に勤めている連中を見捨てるわけにはいかん。社員に辛い思いをさせたくないからな」

そこでお爺さんはあきらのそばにあるコンテナを指で示した。

「このコンテナに入っているのは、最新バージョンの部品を試しに作ったもの、つまりプロトタイプだ。予想よりいいレベルの仕上がりだ、と喜んで、つい作り過ぎてしまった。試作品だから、お嬢さんにあげてもかまわんよ」

「……それじゃ、ちょっともらいます」

あきらはコンテナの中の金属のプレートを手に取った。驚くほど軽い。ツヤのある光沢、滑らかな手触り。ボルトやリベットもつまんでみる。銀色でピカピカ輝いている。お爺さんがあきらの手元を見て言った。

「ちょっと待ってなさい。部品を入れるための箱を持ってくる。それまでどれを持っていくか決めておいて」

「了解デス」

お爺さんは建物の中に入って行った。入れ替わりで古羅太が戻ってくる。ペンと紙を持って、あきらに駆け寄ってきた。

「あきらちゃん、ここにサインをお願いします」

古羅太が差し出した紙の真ん中に、あきらは自分のサインを書いた。

「ハイ、どうぞ」

「ありがとうございます! お気に入りのアイドルにサインをいただけるなんて、幸せ者だよ、俺は。これからもアイドル活動がんばってください!」

サインした紙とあきらの顔を交互に見て、古羅太は元気よく言った。

「そうデスね。自分、もっとがんばります」

あきらは頷いてそう言った。

「おいあきら、肩揉んでくれよ」

プロデューサーが言った。あきらは椅子に座っているプロデューサーの後ろに立って肩を揉んでやった。

「いいね、あきらの肩揉みは効くね。あ、お金渡すから缶コーヒー買ってきて」

あきらはお金を受け取ると事務所の隅にある自販機でコーヒーを買い、プロデューサーに渡した。

「ついでにこの書類コピーしてきて」

あきらはコピー機に原稿をセットしてコピーし、書類をプロデューサーに差し出した。

「ありがとよ」

プロデューサーが見るからに機嫌よく笑っているのに対し、あきらは眉間に皺を寄せていた。

「Pサン、自分はPサンのメイドじゃないんデスよ」

「だがなあきら、お前が持ってきたパーツを組み込んだ衣装を作るのに、俺は人生で一番のがんばりを発揮した。全身全霊を込めて努力した。必死必勝の戦いだった。その結果、お前が着たがっていた衣装がお前の望み通り作られることになったんだぞ」

あきらはカゴメ製作所から持ち帰った部品をプロデューサーに渡し、このクオリティのパーツを使えば良い衣装が作れるんじゃないかとお願いをして、プロデューサーはあきらの願いを却下することもなく、事務所のトップを相手に交渉をした。

その交渉の際、プロデューサーは土下座したとか、バク転したとか、カブトムシを食べたとか、ポエムを朗読したとか、切腹したとか、真相は明かさないもののさまざまな噂が飛び交うようななんらかの秘密のアクションをして、あきらの望みを果たしたらしい。プロデューサー自身も衣装に関しては思うところがあったようだ。

そしてプロデューサーは、あきらの望みを叶えたのは俺だ、だから俺を敬え、俺が苦労したぶんお前をこき使ってストレス解消する、と言い放ち、しばらくの間あきらに雑用をやれと言い出したのだった。

そうしてまあいろんなことがあって、あきらのライブの演出は当初のものより少し控えめになったが、衣装はカゴメ製作所の部品を使って作られることになった。さらにチケットの値段もいままでと同じ価格帯となった。

あきらの行いがどこまで状況を揺さぶったかはわからない。ただクオリティを上げるための働きを、あきらはほんのちょっとだけできた。ほんの少しチャレンジして、品質を下げないルートを選ぶことができた。

そこでプロデューサーのスマホが鳴った。電話に出たプロデューサーは早口で会話をし、通話を終えた。なんだかめちゃくちゃ早い電話応対だなとあきらが思っていると、プロデューサーが興奮した口調であきらに言った。

「あきら、今日中に衣装がここに届くって話が業者から来たぜ。届いたらレッスンスタジオで試着してみよう!」

「おお……自分、早く着てみたいデス。絶対、いいライブにしたいですから」

成功に縛られることは危ないとカゴメ製作所の主任は言っていた。成功したときのベースを重視し過ぎるのは危険だ。今後の道のりを、あきらも足し算だけで行くのではなく、ベースを見直したりゼロから作り直したりするのだろう。それでいいんだとあきらは思う。それが、いまのあきらにとっての正しい回答だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?