大清帝国海軍 Imperial Chinese Navy

清国海軍は日清戦争で連合艦隊の敵になった相手ではありますが、その起源やさらにその後の展開についてはあまり伝えられていないように思います。簡単にまとめてみました。

近代海軍の創設

アヘン戦争敗北直後の1842年、当時はスペイン領だったフィリピンから初めて洋式船舶を購入して訓練にあてたのが大清帝国海軍の端緒といわれている。1866年、福建省の適地を選んで造船廠を建設し自国で船舶を建造するという建議がされ、翌年には福州が選定され建築が始まった。1868年には上海に近い江南での造船所建設が始まる。両造船所では小型船の建造から始めて経験を積んでいった。

当時の清国では地方を防衛するための軍隊の整備や運用は現地の総督に委ねられており、華北の直隷総督による北洋艦隊、華中の両江総督による南洋艦隊、福建地方の閩浙総督による福建艦隊、華南の両広総督による広東艦隊、の四艦隊が結果として個別に構成されることになる。福州と江南で建造された艦船はまず南洋と福建の両艦隊に配属されたことから当初はこの両艦隊が比較的有力だった。広東での造船所の起源ははっきりしないが、もともと南海貿易で栄えた土地柄で造船の素地はあり小規模ではあるが艦隊が編成されつつあった。この時期むしろ北洋艦隊はまだ実態に乏しかった。

1874年、琉球の漁師が難破して台湾に流れ着き、現地の先住民に殺害されるという事件が起きる。琉球を編入したばかりの日本政府としては看過できず、清国に対して謝罪と賠償を要求する。しかし清国は「化外の民」がしたこととしてこの要求を拒否した。清国の統治に従わない蛮族の仕業だというのである。ならばと日本は自ら台湾に出兵した。この出兵で日本軍は戦闘よりもむしろ疫病での犠牲が多かったといわれるが結局清国が日本に賠償を支払うということで決着した。

清国の政府をとりしきっていた北洋大臣兼直隷総督の李鴻章 (1823-1901) は、北洋・東洋・南洋の三艦隊を編成して清国の沿岸を防御させるという構想をうちだしたが、中央アジアでロシアと対立していたという事情もあり首都防衛に直結する北洋艦隊の整備を優先することとなる。他地域に比べて立ち遅れていた北洋艦隊では外国から購入した新式艦船を主軸とすることになる。

北洋艦隊が最初に軍艦を発注した外国はイギリスだった。設計を担当したレンデル George Rendel (1833-1902) はのちに防護巡洋艦を考案することになる著名な軍艦設計者である。「超勇」「揚威」と名付けられた2隻は、装甲砲艦と防護巡洋艦の中間のような性格の軍艦で、小形高速の船体の前後に大威力の主砲を搭載した。装甲はほとんどなく防御は防水区画に依存していた。完成した両艦の受け取りのために清国水兵が派遣され、丁汝昌 (1836-1895) が指揮をとった。香港、上海を経て天津沖に到着した両艦を李鴻章が直々に視察した。期待のほどがしのばれる。1881年11月22日、両艦は北洋艦隊に編入される。

清仏戦争

1880年代はじめ、現在のベトナム北部トンキン地方への進出をはかっていたフランスの動きは、ベトナムの宗主国であった清帝国の介入を招いた。1882年にベトナムに入った清国軍はトンキン地方の要地を占領、清国とフランスのあいだで交渉が始まる。

交渉が進められているうちにフランス本国で政変があり植民地拡張に積極的な内閣が発足した。新内閣はそれまでの交渉を反故にしてトンキン地方からの清国の全面的な撤退を要求する。当然交渉は決裂し、現地では清国軍とフランス軍が衝突する。フランス軍は大敗し指揮官は戦死した。

フランス人士官の戦死が伝えられると本国の世論は沸騰し、強力な陸海軍が派遣されることになる。1883年から翌年にかけてトンキン地方で戦闘が繰り広げられたが並行して交渉が続けられ、清国軍がトンキンから撤退することで合意する。しかしフランス軍が国境の街ランソンを占領しようと前進したところ清国軍の待ち伏せをうけた。合意違反行為にフランスの態度はまたも硬化する。

1884年8月22日、クールベ Amédée Courbet (1827-1885) が指揮するフランス艦隊が清国海軍福建艦隊の根拠地福州を攻撃する。わずか一時間ほどの海戦で在泊していた清国軍艦はほとんど撃沈され、造船廠の設備は破壊された。事実上福建艦隊は全滅する。華南地方の制海権はフランスが握ることとなり、10月1日にはフランス軍が台湾北部の基隆に上陸する。

上海を拠点とする南洋艦隊の一部はフランス海軍と交戦したが、北洋艦隊はフランスとの戦争に参加することはなかった。1885年に署名された天津条約ではトンキンをフランスの保護国とすることとなる。

北洋艦隊

最初の近代的な軍艦はイギリスに発注されたが、清国が好んで軍艦を発注したのはドイツだった。ドイツも近年まで大型軍艦の建造はイギリスなどの外国に依存していたが、この頃は自国造船産業の振興という意味もあってか積極的に輸出を行なっていた。価格の問題のほかに、ちょうど新しく海軍を建設しつつあるという共通の立場にあると考えられたのかもしれない。

最初の本格的な装甲艦を受注したのはドイツのフルカン社だった。同社が自国海軍向けに建造していたザクセン級装甲艦の船体をベースに主砲とその配置を変更している。2隻が建造され「定遠」「鎮遠」と命名される。3隻目も予定されていたが資金不足で防護巡洋艦に変更された。同じフルカン社で建造され「済遠」と命名された。3隻は相次いで完成したが清仏戦争の最中だったため引き渡しが拒否された。戦後の1885年11月になってようやく引き渡され本国に回航された。

さらにフルカン社に2隻が追加発注される。サイズとしては「済遠」より少し大きいくらいだが舷側に装甲を備えており分類としては装甲巡洋艦になる。「経遠」「来遠」と命名された両艦は1888年に受領しこれも北洋艦隊に編入される。ほぼ同時期に南洋艦隊が「南琛」「南瑞」を発注している。ドイツには水雷艇や駆逐艦も多数発注されている。

あわせてイギリスに防護巡洋艦が発注されている。レンデルがチリ海軍向けに建造して一世を風靡したいわゆる「エルジック・クルーザー」と呼ばれるタイプの防護巡洋艦とほぼ同型で2隻(「致遠」「靖遠」)が建造された。

1890年ごろには、清国の北洋艦隊は装甲艦2隻、近代的な巡洋艦7隻を擁する東洋でもっとも強力な艦隊となっていた。

日清戦争

1894年、朝鮮半島で東学党の乱が起こり、朝鮮政府は清国に軍事支援を求めた。条約の規定により清国から通知をうけた日本は対抗して派兵を決める。乱は収束したが両国軍は撤退せずソウル近郊で睨み合う。清国はさらに増援を送ることとしてその護衛を海軍に命じた。

7月25日、北洋艦隊の「済遠」と広東艦隊から派遣された「広乙」が護衛した輸送船は無事に朝鮮半島西部の牙山湾に入ったが、後続の輸送船と合流するために湾外に出たところ警戒していた日本の巡洋艦と遭遇した。まだ宣戦布告はされていなかったが最後通牒の期限は切れており両国は戦争状態にあった。「済遠」は逃走に成功するが「広乙」は逃げ切れず海岸に乗り上げて自爆する。後続の輸送船は護衛してくれるはずだった「済遠」「広乙」がいなくなってしまったので日本海軍によって撃沈されてしまい、随伴していた旧式砲艦「操江」は捕獲された。朝鮮半島西岸の制海権は日本に握られた。

清国北洋艦隊は、山東半島北岸の威海衛にあって戦力の温存をはかった。一方の日本大本営は予定していた河北平野での決戦のために陸軍の上陸地点をできるだけ北にしたいと考えており、そのためにも黄海全体の制海権の確保をめざしていた。平壌の攻防戦が繰り広げられていた9月、李鴻章は増援を送ることを決定する。天津郊外大沽を出港した輸送船と北洋艦隊は旅順で合流、指揮官丁汝昌は直接の護衛は一部に任せ、主力を率いて鴨緑江河口付近で日本の連合艦隊に備える。

9月17日、日本艦隊を発見した丁汝昌は装甲艦「定遠」「鎮遠」を中心においた横陣をとらせた。対する日本海軍は主隊と、高速な巡洋艦からなる遊撃隊がそれぞれ縦陣を形成していた。戦闘は激しいものとなり互いに損害を受けたが、日本の遊撃隊は高速を利し横陣をとる北洋艦隊の両翼に集中的に砲撃を加えた。5時間におよぶ戦闘の結果、北洋艦隊は「経遠」「致遠」「超勇」「揚威」を失なった。残った諸艦は旅順に逃げ込んだが大破していた「広甲」(広東艦隊)は日本海軍の追撃から逃げ切れず自沈した。丁汝昌は残存艦とともに威海衛に移り、以後出撃することはなかった。黄海の制海権は日本に握られる。

黄海の制海権を握った日本だったが、北洋艦隊の主力である装甲艦「定遠」「鎮遠」は威海衛に健在だった。戦力不足で河北決戦を断念した日本大本営ではかわって威海衛の攻略を発動する。1895年2月、厳重に警備された威海衛湾に日本の水雷艇が連夜侵入して雷撃を加え、停泊していた「来遠」「靖遠」は撃沈され旗艦「定遠」は大破擱座した。上陸した日本陸軍も迫り、丁汝昌は降伏勧告を受け入れて自殺した。残った北洋艦隊の「鎮遠」「平遠」「済遠」などはことごとく日本に捕獲される。

再建の試み

日清戦争の結果、清国海軍で最大の実働部隊といえる北洋艦隊は全滅した。単に軍艦を失なったにとどまらず、旅順はいったんは日本から返還されたもののロシアに租借され、威海衛はイギリスに、膠州湾はドイツに、広州湾はフランスに租借された。首都北京の前面である渤海の北部を扼する旅順と南部の拠点威海衛を失なったことになる。もはや北洋艦隊を再建しても拠点がないのだ。

とはいえ、このまま自国の沿岸を無防備のままにしておくわけにはいかない。再建を任された李鴻章は戦後の国際関係の調整と海軍視察をかねてヨーロッパに向かう。ロシア、ドイツ、ベルギー、フランス、イギリス、アメリカを訪れて帰国した李鴻章は、資金難から戦艦を諦め、2隻の中型巡洋艦、3隻の小型巡洋艦、4隻の駆逐艦を整備することとした。

中型巡洋艦は4500トン、イギリスに発注された。のちにイギリス海軍の造船本部長に就任するワッツ Philip Watts (1846-1926) の設計になる。24ノットという高速が特長といえよう。「海圻」「海天」が1898年までに就役した。

小型巡洋艦は2600トン、清国がこれまで主に軍艦を発注していたドイツで建造された。性能自体は平凡だがバランスはとれており「海容」「海籌」「海琛」が同じく1898年までに就役している。

駆逐艦はこれもドイツで駆逐艦メーカーとして知られるシーヒャウ社に発注された。当時としては比較的大型の400トンクラスで、砲よりも魚雷に重きをおいているのはいかにもドイツ式である。

旅順と威海衛に基地が置けなくなったため拠点は華中の上海付近に移す一方で、天津付近の黄河河口に首都防衛のための前進基地をおいた。

辛亥革命

義和団事件後、ようやく海軍を統一管理・整備しようという機運が高まってくる。1905年には北洋・南洋両艦隊をひとりの指揮官の下に置くこととされた。1909年には海軍事務処大臣を新設し、両艦隊を統一して巡洋艦隊と長江艦隊に再編した。

薩鎮冰 Sa Zhenbing (1859-1952)

1903年には海軍学校が設置されて人材の育成がはじまる。イギリスや日本へ留学生が送られた。1910年にはイギリスに新たに練習巡洋艦「応瑞」「肇和」が発注された。駆逐艦がドイツ、イタリア、オーストリアに発注される。しかし1911年、辛亥革命が勃発して清朝は倒れ中華民国が成立する。2隻の巡洋艦と駆逐艦の一部は革命後の中華民国海軍が受領するが、建造中だった駆逐艦は費用の支払いが滞ったために建造が遅れているあいだに第一次大戦が始まってしまい建造国の海軍に編入された。

おわりに

第一次大戦開戦前後の各国艦艇をみていると、意外に中国が発注したけど接収されたという例が多いとまではいえなくてもそこそこあることに気づきました。日清戦争後も海軍再建の努力は続けられていたんだなあと思うのと同時に、清国海軍という切り口ではこれまで見てこなかったことを少し反省しました。

現在、世界の海軍でもっともその動向が注視されている中国人民解放軍海軍の祖先にあたる大清帝国海軍について知ることは無駄ではないかもしれません。

参考文献になります。

またウィキペディアのほかにウィキソースの以下の内容を参照しています。

なお画像はウィキペディアより引用しました。

ではもし機会がありましたらまた次にお会いしましょう。

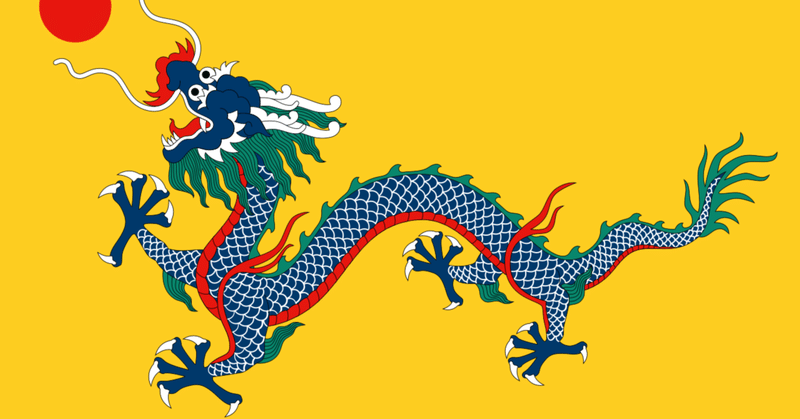

(カバー画像は北洋艦隊の軍旗)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?