ジムニーのテールランプ&バンパー交換DIY その2

どうも、あんぱんです。

前回の続きでジムニーのバンパー交換とリアのライト関係の作成と交換の記事となります。

この記事はジムニー(JB64)の

フロントバンパーの交換

リアのランプ関係のワンオフ

について書いています。

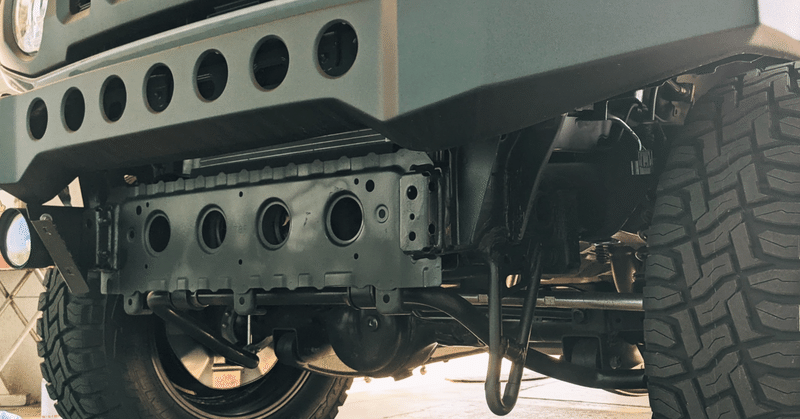

§2 フロントバンパー交換

フロントバンパーの交換はグリルを外す必要がありますが、手順を追えば簡単です。

手っ取り早く動画を貼っておきますね。

問題はバンパー取付けではなく、スキッドプレート。これが結構難儀しました。

シャーシに穴を開け取付けるのですが、うまくネジ位置が合わないのなんの…入念に位置合わせたのに…

錆止めを塗りまくって、装着してその上から錆止め塗料を熱盛! いや、厚盛!

フォグランプ

フォグランプはオートルビーズさんのフォグユニットを加工して取り付けました。ライトの部分は純正です。

フォグランプ取り付けに際していくつか規定がありますので注意が必要です。

フォグランプの取り付け位置は明確に決められています。

「照明部上縁の高さが地上0.8m以下」

「下縁の高さが地上0.25m以上」

「照明部の最外縁は車の最外側から0.4m以内」

灯体も照射位置などに規定がありますので、一応フォグの取り付け穴を長穴加工して角度を調整できるようにしています。

§3 リアテールランプのワンオフ

アナログ感を感じないLEDテールランプをどうにかしたい

電球の尾を引くような消灯の仕方や柔らかい光はLEDにはないアナログ感があり、筆者は電球のほうが好み。

テールランプをLED からアナログな電球にもどしてやろうという時代に逆行した作業です。

電球のランプユニットを探せ

バンパーに付属していたランプの形状をもとに交換型のランプユニットを探してまわったところ、このバンパー(というか他社製もかなりの確率で)JA11用(社外)のランプユニットを使っていることがわかってきました。

私が購入したバンパーに付属していたのも上記ランプにカプラーと抵抗をつけたものでした。

検索中に同時にヒットしていたのがこの電球タイプのランプユニット。

電球でサイズも同じ。

シンプルな電球タイプなので抵抗の計算もしなくて済むし、図面を見る限りネジ位置もバンパーにぴったり。これはと思い早速購入。

満を持してバンパーに装着したところバッチリ装着できました。(感動のあまり写真忘れました)

しかし、いざバンパーをボディに装着しようとしたところガッツリ干渉。

ランプユニットに奥行きがあり車両本体と干渉してしまいます。

このランプを付けているメーカーさんはやはりボディを削っているのでしょうか?

残念ながらお蔵入りとなりました。

電球ユニットを探す

次の候補は電球ユニットを単体で購入して取り付ける案。

色々調べ回った結果DAMDさんから出ているバンパーに実装されているランプを流用することに。サイズも問題なく、懸案事項のボディとの接触も回避できそうな寸法です。純正の電球&配線をそのまま採用できるのもメリット。抵抗の増設が不要となるので配線作業は簡単です。

おそらくAPIOさん、ワイルドグースさんもこれと同じユニットを使っていると思われます。

ランプ自体も補修用として販売しているとのことだったので即注文。

おそらくこれと形状は同じ。今回使用したものとは違います

土台作り

灯体がそろったら今度は固定方法を考えます。

さすがにここまで特殊になってくると市販はされていませんので、1から作るほかありません。

ランプユニットの寸法をベースに図面を起こします。

全部の灯体を同じベースに取り付けるのは不可能と判断、バックランプのみ別で機能させることに。

上のパーツは灯体を固定するベース。下は化粧板です。

ここまできっちりした部材加工は自分では無理なので金属加工の会社に外注しました。

仮あて。こういうときってドキドキします。

シンデレラフィットで一発OK。

装着の良否確認がとれたので塗装。

バックランプと反射板を考える

ブレーキランプとウィンカーは完了ですがバックランプと反射板をどこかに取り付けなくてはなりません。

バックランプ

バックランプは車検に適合させるにあたりいくつか規定があります。

個数は1灯及び2灯(2灯の場合は左右対称)

色は白(曖昧ですが電球色〜7000ケルビンあたりでしょうか?)

取り付け位置は上フチの高さが1200ミリ以下、下フチが250ミリ以上の範囲

明るさに規定はないけど交通の妨げにならないもの(要は検査官次第)。

バックランプ一個でも色々ありますね。純正が一番です。

ちなみに保安基準に適合していても道路交通法では駄目な規定もあるので注意が必要です。公道走行時は道路交通法が適用されるのです。ややこしい。

後付バックランプはIPF製にしました。

ちょうど純正バックランプと同じ消費電力で抵抗計算が不要ですので即決。

このバックランプ二個という線もあったのですが、ケチって一個にしましたが、これにより片側は抵抗を増設しなくてはなりません。

車は電球が切れた際に消費電力の低下を検知して警告を出すようになってます。

したがって、今回のように2個あるうちの1個だけ減らすと、車は電流減(球切れ)を検知して異常と判断します。なので純正と同じ消費電力となるように抵抗を設けなければいけないのです。

電球からLEDに交換したりすると警告がでたりしますが、これも電流低下を故障と判断しているためです。

バックランプの電球1個あたりの消費電力は21wなので同等の抵抗を準備します。今回はこちらをチョイス。

モノタロウとかに安いのが売ってるんですが、配線をハンダで取り付けたりしなきゃいけないので、配線が出てるこちらのほうが便利と思います。

電球とコネクタ、配線類は純正のものを使います。

反射板

リア周りで忘れてはならないのが反射板。

光源を当てると反射するリフレクターをつけていないと保安基準に適合しません。

純正はリアライトユニットに組み込まれているのですが、今回の施工でこれがなくなるため新設しなければなりません。

反射板には前部、側部、後部と種類がありますが、これにも規定があります。

後部のみ抜粋すると

・色…赤色

・サイズ…10平方センチメートル以上

・形…前面反射器と同様、被牽引自動車は正立正三角形であること

文字及び三角形以外の形であること

(O、I、U又は8といった単純な形の文字又は数字に類似した形状は、この基準に適合するものとする)

・取り付け位置…上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上

とあります。色と面積に注意して社外品を購入します。

事前にランプユニットの配線作業をしておきます

片側にIPFバックランプ、もう片方には抵抗をつけます。

両方バックランプの場合は抵抗の増設は不要です。

コネクタは付属してました。便利ですね。

本体の取り付け

配線の終了したランプユニットとバックランプを取り付けします。

とはいえネジで留まってるランプユニットを交換するだけですので画像はありません。

バックランプの固定

バックランプは固定方法を考えなくてはなりません。

ここで思いついたのがこちら

これは単管パイプの金具で足場などのパイプに使われるものです。(単管パイプ経は48.6です)

ジムニーの後部に偶然これと同じパイプ経のフレームが使われており、この金具とまさにシンデレラフィット。

完成です

バックランプが取り付けできたのでこれで完成となります。

一応純正と同じ並びにしました

まとめ

いかがでしたでしょうか?

自分の理想とはいえ、かなりお金がかかってしまいました。

反面完成したときの嬉しさは単純にパーツを取り付けているときとは違って格別なものがあります。

DIYで愛着が湧くことこ間違いありません。

嗜好性の強い車ですので、何かを自分の思うように突き詰めてみるのも面白いですよ!

完全自己満の世界ですが、なにかが誰かの約に立っていれば嬉しい限りです。次回は最終章ランプガード作成です。

最後まで読んでくださってありがとうございます!

よろしければイイネ、フォローしてくださると励みになります!(^o^)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?