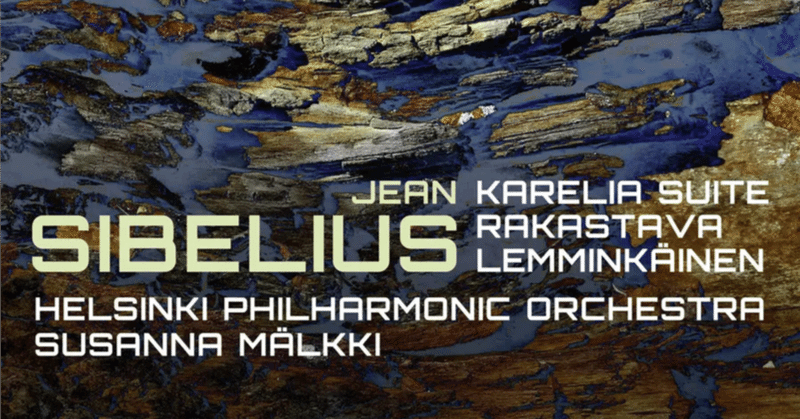

今日の一枚:シベリウス《四つの伝説曲》他(マルッキ指揮)

シベリウス:

《カレリア組曲》作品11

《恋人たち》作品14

交響詩《四つの伝説曲(レンミンカイネン)》作品22

BIS, BISSA2638

スサンナ・マルッキ指揮ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団

録音:2021年10月1&2日(カレリア組曲)、2020年10月(恋人たち)、2023年2月13ー16日(四つの伝説曲)

音楽における物語性とはいったい何でしょう? 具体的なストーリーに沿って進行する音楽が一方にあります。歌劇がそうですし、また交響詩と言われる管弦楽曲には、拠って立つ物語の筋書きに音楽の展開を寄り添わせているものもあります。しかし、シベリウス初期の大作《四つの伝説曲》は、フィンランドの叙事詩『カレワラ』を典拠とし、それにあるエピソードを音化したものではあるけれども、具体的な事件の筋書きを音楽で追いかけるものではない。(と、手許にあるブライトコプフ&ヘルテル社のスコアの序文に書いてあります。)それでも、私たちはこの音楽になにがしかの物語性(それは今風に「ナラティヴ」と言うべきかもしれません)が通っていることを感じることができる。これはなぜなのでしょう?

問題が大きくなりすぎて私の手には負えないので、ここではもっと小さな疑問を扱ってみましょう。録音された演奏において、ある演奏が物語性を強く感じさせ、別の演奏はそうでもない、というとき、その物語性は何が生み出すのでしょうか。

《四つの伝説曲》は元来、ワーグナーの《ニーベルングの指輪》に匹敵するような大作歌劇として構想されました。しかしその規模に見合うだけの台本を作ることがかなわず、かつシベリウス自身が自らの作風を歌劇向きでないと判断したこともあって、歌劇の構想は頓挫します。その代わり、歌劇のための素材などに基づいた4曲の交響詩からなる組曲として《四つの伝説曲》を完成・初演したのでした。もっとも初演時の評価は芳しくなく、結局シベリウスは改作を余儀なくされる。第2曲(初演時は第3曲)の《トゥオネラの白鳥》と第4曲の《レミンカイネンの帰郷》は1900年に改稿したものが出版されましたが、他の2曲は改訂が行われたのが1939年。出版譜がすべて揃ったのは1954年のことでした。とはいえ楽譜は4曲が別々に出版されており、体裁としては全曲演奏が目指されないものとなっていますし、全体としてのタイトルも、作曲者自身が確定はしなかったようで、ときに《四つの伝説曲》、ときに《レミンカイネン》組曲とも呼ばれます。曲順も、初演時通り《トゥオネラの白鳥》を第3曲に置くか、第2曲に置くかは演奏によってまちまち。個人的には、さまざまな動機が断片的に扱われる《トゥオネラのレミンカイネン》を第2曲に、ひたすらに歌謡的な《トゥオネラの白鳥》を第3曲に置いた方が据わりがいいように思いますが、これは単なる好みの問題です。

この《四つの伝説曲》には、レイフ・セーゲルスタム指揮ヘルシンキ・フィル(Ondineレーベル)によるすばらしい演奏がありました。骨太で押し出しのよい歌、細部がまとめられてひとつのうねりを生み出すドライブ感、そして何よりそのロマンチックな佇まいが魅力的な演奏でした。セーゲルスタム盤を聴いて面白かったのは、例えば第1楽章冒頭の弦楽器によるさざめきが、その細かい動きにもかかわらずむしろ非常に静的な、ひそやかな印象を与えること。あるいは逆に、響きが薄くなり動きの少ない音形が続く場面に、次へと向かう動的なエネルギーが感じられるところ。そういう楽譜面とは異なる「静」と「動」の演出が施されるところには、非常に活き活きとした物語性が感じられる気がします。ひょっとすると演奏における物語性とは、楽譜面と解釈との間の一種の緊張が生み出すのかもしれません。

同じヘルシンキ・フィルとの共演で《四つの伝説曲》の新録音をリリースしたスサンナ・マルッキは、セーゲルスタムとはまるっきり異なるテンペラメントの持ち主ですが、彼女の演奏もまた、ある種の物語性を濃厚にたたえています。ロマンチックだったり、深い情を打ち出したりする演奏とは真逆の、冷静な音楽ですけれども、背景で同じ音形が持続するところ、例えば《トゥオネラの白鳥》中間部の高弦のピツィカートにはさりげない表情が与えられて動きが醸し出されているし、《トゥオネラのレミンカイネン》では延々と続く弦楽器のトレモロの動きに書き込まれた強弱の変化をメリハリよく音にして、模糊とした響きに終止することなく、動きのベクトルを明確に打ち出していく。そう、ここでは冷静な音運びの中で、動きがどのくらいの力で、どこへ向かうのかが細心の注意を持って再現されているのです。それを如実に感じるのは第1楽章。この曲では前半に70小節にわたる大太鼓のトレモロがあるのですが、最弱音に始まって決して表立つ訳でもないのにサウンドを支え続けるその持続音がもたらす緊張感と、それが止まったときの音楽がいちだんと解放される感じには、文字で表すことのとてもできなさそうな「物語」があります。(今回楽譜を読みながら思ったのですが、実は《四つの伝説曲》全曲に渡って、大太鼓ないしティンパニのトレモロに、目立ちはしないけれども重要な役割があるのです。)

マルッキの演奏は他にもさまざまな美点を備えています。まずひとつは録音がたいへん優秀であること。細部までことごとく見通せるし、しかも細部の音が、発音だけ明確なのではなく、ちゃんと持続した流れとして明快にとらえられています。その上でマルッキのサウンドは、ソロをはっきりと隈取ったりせずに、あくまでオーケストラ全体の音のプレゼンスの中で鳴らしていく。重要な楽句は弱奏であっても、全体の響きに包まれつつ際立っていく、そのさまが実に心地よい。ソロに限らず弦楽器の合奏も、上から下までデコボコなく積み上げられて目の詰んだ響きを作っているさまが、とてもよく伝わってきます。

併録は《カレリア》組曲と《恋人たち》。田舎臭さとは無縁の、純度の高い演奏です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?