無伴奏リサイタルツアーのプログラムノート、特別大公開🎻

こんばんは!高松亜衣です🎻

なんと!

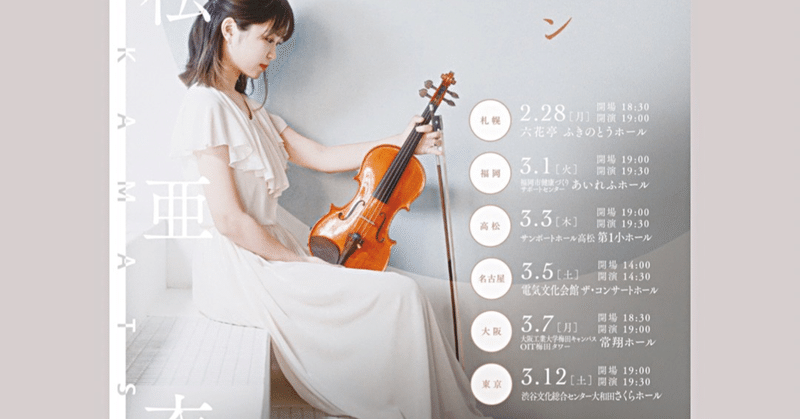

2/28から始まる無伴奏ヴァイオリンリサイタルの当日会場で配布するプログラムノートを特別にnoteでも公開しちゃいます🤭

私にとって大きな挑戦になるこのツアー、特別な時間にできるように精一杯奏でます。

全国ツアー特設サイト🗾

↓

それではプログラムノートです!⬇️

エルンスト作曲 無伴奏ヴァイオリンのための6つの練習曲より第6番 「夏の名残のばら」による変奏曲

この曲名の、「夏の名残のバラ」とは何なのかというと、アイルランドの詩人が書いた詩にアイルランド民謡の旋律がつけられた「夏の名残のバラ」という歌曲になります。

日本では「庭の千草」という唱歌で親しまれている旋律になります。

この旋律を無伴奏ヴァイオリンで変奏曲にしたのがハインリヒ・ヴィルヘルム・エルンスト(1814- 1865・オーストリア帝国-現在のチェコ)というヴァイオリニストです。ちなみに、ベートーヴェンやメンデルスゾーン等もこの旋律を引用して作品を作っています。

幼少期から神童と言われるほどヴァイオリンの才能に溢れていたエルンスト。彼は10代の時にあのニコロ・パガニーニの演奏を聴きます。感銘を受けたエルンストは「超絶技巧」に目覚めたそうです。後にパガニーニも驚かせるほどの演奏を披露したと言われるエルンストは、パガニーニの後継者と言われヨーロッパ中で演奏活動をするとともに、パガニーニを彷彿させる超絶技巧曲を残していきました。この「夏の名残のバラ」もその一つです。

左手ピッチカート、多くの重音、スタッカートやフラジオレット等ありとあらゆる奏法で埋め尽くされていて、私にとって最難関の演奏レベルを必要とする曲になります。それぞれの変奏の美しさの向こう側のヴァイオリン1人とは思えない音数に、エルンストの演奏技術が如何なるものだったのかを身をもって感じずにはいられません…(笑)

パガニーニ作曲 24のカプリスOp.1より第9番、第24番

あまりにも高度なヴァイオリンの技術を持っていたことから、「悪魔に魂を売り渡した」と言われていたニコロ・パガニーニ(1782 - 1840・イタリア)。

後のヴァイオリン界やクラシック音楽界にも多大なる影響を与えた彼は、演奏だけでなく作曲技術も優れたものでした。

そんな彼が作曲したヴァイオリン曲の中でも「24のカプリス Op.1」は、現在まで多くの人々に親しまれている曲集になります。

「カプリス」とはイタリア語で「気まぐれ」を意味し、日本語では「奇想曲」とも言います。

・第9番

冒頭の主題の、高音の印象的な重音の旋律には、楽譜にこう書いてあります。「Sulla tastiera imitand il Flauto」(意:フルートの模倣をして指板の近くで弾くように)。

その後現れる低音の重音の旋律には「imitand il Corno 」(意:ホルンの模倣をして)と記されています。2つの対応する声部によって、無伴奏ながらユニークな曲調になっています。その後は音階、重音、スタッカートと技巧全開の華やかな中間部分が現れ、また印象的な主題に戻っていきます。

この曲は後にピアニストのリストがピアノ曲に編曲しており、『狩(La caccia)』というタイトルを付けました。

・第24番

全24曲あるこのカプリスの終曲となるこの曲。16小節の主題(テーマ)を元に11の変奏とフィナーレが繰り広げられていきます。

終曲にふさわしい華やかさと、中毒性のあるこの主題から、リスト、ブラームス、ラフマニノフ等様々な著名な作曲家がこの主題をモチーフにした曲を書いてきました。

そんな主題(テーマ)を用いた11の変奏とフィナーレは、ありとあらゆるヴァイオリンの技法が詰め込まれています。様々なヴァイオリンの超絶技巧を繰り広げながら、そして奏法一つ一つの特徴を生かして豊かな表情を出しながら、進んでいきます。パガニーニの作曲技術の高さも伺える名曲になります。

イザイ作曲 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ニ短調 「バラード」 Op.27-3

「ヴァイオリンの騎士」とも言われているウジェーヌ・イザイ(1858-1931・ベルギー)はとても著名なヴァイオリニスト、作曲家でした。

このイザイの無伴奏ヴァイオリンソナタ集は、バッハの無伴奏ヴァイオリン曲集を強く意識して作られた曲です。イザイの無伴奏ソナタは全6曲で、各曲が著名なヴァイオリニストに献呈されていて、この第3番はエネスクという名ヴァイオリニストに献呈されました。

私はイザイの無伴奏ソナタには言葉にできない想いや感情を感じます。これといった形ではなく、色であったり過去や未来や空想であったり、自分の中にうず巻く感情全てを表現されているような気がします。

第3番「バラード」は全音音階の響きや半音階的な動き、四分音、そして付点リズムが印象的な主題、奏者にとって息をするのを忘れてしまうような全集中の約7分間です。

イザイならではのこの吸い込まれるような無伴奏ヴァイオリンの世界感を感じていただけたら嬉しいです。

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685 - 1750・ドイツ)。クラシック音楽において最も重要な人物の一人。日本では「音楽の父」と称される人物です。

彼は無伴奏ヴァイオリン曲集を3つの”無伴奏ヴァイオリンソナタ”と3つの”無伴奏ヴァイオリンパルティータ”の計6つ残しました。無伴奏ヴァイオリンというジャンルを果てしなく崇高に表現したこの曲集たちは、作曲から300年以上たった現在も人々の心に衝撃と感動を届け続けています。

今回演奏する無伴奏パルティータ第2番は、この曲集の中でもひときわ光を放っている曲集です。アルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグ、シャコンヌの5つの舞曲からなり、全曲通して30分ほどのこの曲集、5つの楽章を通して共通する低音旋律を持っています。同じ流れの中で展開されていくのです。

和音、リズム、旋律と様々な展開を駆使して紡ぎ出されるアルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグの4曲の舞曲の後、「シャコンヌ」が始まります。この題名の「シャコンヌ」とは16世紀のスペインを端に発した3拍子の舞曲のことです。同じ名前でヴィターリのシャコンヌも有名な名曲です。シャコンヌの特徴としては、冒頭に示した和声進行を楽曲全体を通じて繰り返し続けることです。このバッハのシャコンヌ、全部で257小節あり、演奏時間は15分ほどもするのですが、もとになっているのは最初の8小節のみです。この最初の8小節が31通りに変奏されて繰り返されるのです。どうしようもないほど大きな8小節の向こう側に、壮大で神聖な激流が繰り広げられます。

私の尊敬してやまない今世紀最大ヴァイオリニストの1人であるダヴィッド・オイストラフは、バッハの無伴奏ソナタ第1番のみ録音した経緯があるものの、全曲集としての録音を残しませんでした。それに関して「バッハの偉大さを、自分が思い描いているような水準では表現出来ないので、私にはこれを奏する資格がない」とつぶやいたそうです。バッハの音楽の深さは本当に果てしなくて壁にぶつかってばかりですが、ヴァイオリンという楽器にこんな果てしない名曲が残されていることには本当に感謝が止まりません。

文 : 高松亜衣

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?