あまりにも「ちょうど良い」ゲーム。

★10までの数で遊ぶ★

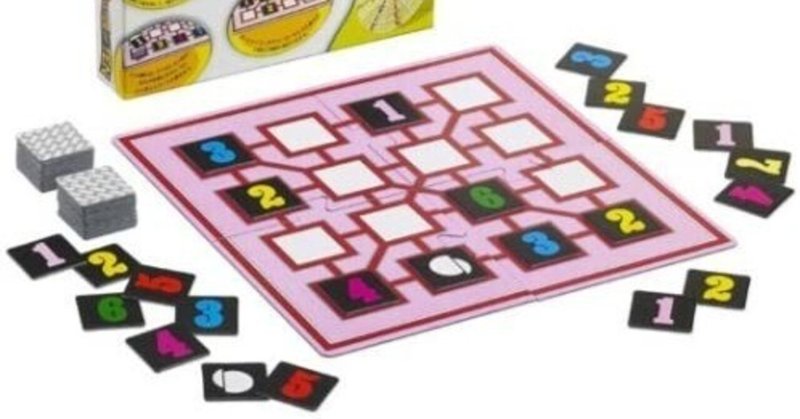

マスター・オブ・テンというボードゲームがあります。

子ども3人全員お世話になっています。

我が家にくる生徒さんにまで勧めるほど良くできていて、ちょうどいいなぁ〜と定期的に言いたくなる症状を抱えております。

長女の時、生徒さんの時、次女ときて、今回長男で4度目の症状です😅。

このマスター・オブ・テンは、

4✖️4のマスに1〜7の数字を当てはめて4つの数字を合わせて10を揃えたらそのカード4枚を取得できるゲームです。(2ー4人対応)

それぞれ常に3枚のカードを持ち、1枚出したらまた山札を1枚引くスタイル。

ただそれだけのルールなのに、というか

それだけのルールだからこそ、子どもはルールを理解してしまえばワイワイ喋りながら遊び始めます。

小学校1年〜2年生のお子さんが10の補数を体感するのに

本当におすすめ。

なぜこんなに一押しと思っているのかを考えてみると、

子どもが「ちょうど良い数の大きさ」で数字を「自分ごととして楽しむ」ことができるから!

この年になると気が付くのは、

身につくためには習ったら使うのが習得するにも楽しむにも

一番近道ということ💧。

1年生の算数は

・数字を学ぶ

・数字の量を◯を塗りつぶすことで学ぶ

・合わせるといくつを行う

・色んな数を□と△に分ける

・10を□と△に分ける、

・何番目を学ぶ

を経て足し算に入っていきます。

全体的に足し算引き算の前準備。

整理学習だから当たり前と言えば当たり前な視点なのですが、

数字を自分ごととして扱う経験がバッサリ抜けている・・。

実物を使う授業は進んでいますが、自分ごとではない。

幼稚園の頃にはなかった感覚。

だから実感がない。つまらない。

これは教室で低学年のお子さんと接していると、

子どもによっては感じやすい抵抗感で、最初はどうしたものか

と考えました。

今は現金に触れる機会が減ってきて、余計に面白さを感じない

お子さんが増えている印象があります。

それがこのゲームだと、

自分で数字を扱って組み合わせを考えられるか、

自分で気がつけるかどうかが勝敗に直結します。

最初は指を使って。

次は5と5を作って。

気がつけば10の補数を考えられるようになって。

体験と学習のちょうど中間を取り持ってくれる感じ。

子どもが遊んでいる間に自分で自分を育てていく感じが好き。

そこに学校の授業で学ぶ内容がつながっていくのもいいなと思います。

そして何より親も楽しい。親子で楽しめる!

これを文章にするとこんな感じでしょうか。

・10の補数を体感することができる。

・10を超えない数かを判断する必要がある。

・足し算って数字1+数字2だけ、と言う先入観を壊せる

(何回足してもOK。分かっていない子が結構いたりするのが怖い)

最初は自分で中々気がつけない(オセロみたい)ので、

親はヤキモキしたり、子どもの”面白い”が”分からない”を超えるまでちょっとした手助けは必要こともありますが。

ちょうど6、7歳くらいの知識や成長段階で遊びながらできる

「ちょうど良さ」

が子どもと私の心を鷲掴みにするのです。

長女はあっという間に関心が薄れ、次のシリーズに。

次女は3年くらいまでずっと大好きでした。

今は1年生の息子はこのゲームが大好きで何回も何回もやりたがります。

「ちょっとだけ難しい」。

これがポイントなんだなと思う。

背景には普段子どもたちと接していて感じるものがあるように思います。

計算は「できる」のに「10」が腹落ちしていないが故に

くりあがりやくり下がりが始まった途端につまづいてしまうお子さん。

あと学校によるけれど「合わせて」だから足し算、みたいなやり方を覚える学習になりがちなのもあり、四則演算の何を使えば何が出るのかが分からないお子さんにも会います。

慣れてきたら、引き算もありにしてみる。

掛け算や割り算もありにしてみる。

子どもの段階に合わせて難易度をあげられるのも楽しい。

小さい頃、切符を買うと通し番号を使って10を作ったあの感覚にも似ています。

このシリーズ。

10〜30を作るゲーム、立式ゲーム、分数ゲーム、図形遊びバージョンもあり、気に入りすぎて貸し出しもできるように2セットずつ置いてあります。

ただ、今調べると廃盤で、KOKYUYOのHPすら消えてしまいました。

メルカリなら手に入るかな?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?