丹沢山塊 青が岳(檜洞丸)

*初めての丹沢

東京での生活をはじめて最初の山行は丹沢山塊だった。それも、表尾根といわれるヤビツ峠から二ノ塔・三ノ塔を越えて烏尾山に至り、烏尾尾根を下って水無川を渡渉して大倉までの道程であった。

次の週は確か大倉から水無川を遡行して、仲小屋山荘の裏手、政次郎尾根の急登を登り、木ノ又大日から塔ノ岳の山頂を踏んで、バカ尾根といわれた大倉尾根を下った。

その後は、宮ケ瀬から本間ノ頭など丹沢三ッ峰を越え、丹沢山・塔ノ岳と歩いたり、蛭ヶ岳・青ヶ岳(檜洞丸)などを歩きまわった。

その年私は、北アルプスや南アルプスなどの山々を全くといっていい程見向きもせず、ほとんどの休みを丹沢の沢や頂稜に向かって汗を流した。

当時、丹沢を隈なく歩きつづけるのが丹沢に足を踏み入れたことへの使命感と思い込んだり、また、丹沢にのめり込んでいく自負心みたいものがあって、天候にこだわらず“雨だ、雨だ”と騒いで止めることもなくせっせと歩きつづけていた。

雨の日、ザックを背負って電車に乗ると奇異な眼で見られたりもした。「どこに行かれるのですか」

と、物見高い眼で乗り合わせた人に訊かれたこともまれにあった。見ればわかるだろうに、山だよ、山、と少しばかりひねくれた気分になりながらも、

「山です、山に登ります」

と、その度に応えた。

<山ですか…どこの山ですか>

<…雨が降っていますよ>

<こんな雨でも登るのですか…何も見えないでしょうに>

…どこの山だっていいじゃないのよ…雨?雨でも結構なんですよ、雨で…と、しつこい問いかけにしばしばうんざりしたものだが、

<ハイ、塔ノ岳です。エエー檜洞丸です。鍋割山です、畦ヶ丸です。そうなんですよ、不老山>

と丁寧に応えたものの吐息をつく有様だった。

*避難小屋での泊まり

丹沢に根を下ろして幾つもの沢や尾根と馴染みになってから、塔ノ岳の尊仏小屋や菰釣山避難小屋にこよなき愛着を抱き通いつづけている。

<一人でさみしくないかね>と聞かれることがある。

<そりゃ、さみしいが…。一人で好きな山の中で夜明かしする興奮がそれに勝るのよ>と応える…。キザな言葉だが本当のことだった。

予定よりかなり遅れ避難小屋に辿り着くことができず、やむを得ず尾根筋でツエルトを張って朝を迎えることもしばしば。これもまた乙なものでやめられない。

夏の避難小屋などの泊りにはやぶ蚊に襲われて閉口したこともあり、蚊取り線香を持参するようになった。

避難小屋やツエルトでの泊まりは楽しさも存分に味わうことができた。それは、人間の臭いをかぎつけて、木陰や岩陰で見つめているだろう動物たちのことを想像できるからだ。

出入り口からソォーと顔をのぞかせ、動物たちの光る眼を探すことに一つの興奮を覚えたりした。闇の中で光る眼に出会えば心がドキドキして、狐か狸か、それとも…と考えるだけで胸の高鳴りを抑えきれなかった。

動物で、じっと見つめているのは狐、ちょろちょろ動いているのが狸と覚えテンは光る眼で木から木へと飛び渡っているのを見て覚えたものだ。

*岳友らとの別れ

丹沢のすぎ去った足跡を振りかえれば、山行を共にした友は何人だったのだろう。その友らは今いずこかで元気に暮らしているだろうか。

Kのように、ガンであることを知り、余命いくばくもない日々を惜しみ、最後の力を振り絞って二月の西穂高岳を踏破し、その数か月後には還らぬ人となってしまった。

また、塔ノ岳に異常なほどの情熱を傾けて登りつづけたHの精悍な顔も忘れられない。役人としての重職にある彼は穂高連峰を歩くのが好きで、四季折々に上高地から穂高に入る姿は、仕事の面と違った厳しさと逞しさをもっていた。

塔ノ岳は彼が高校生の頃、教師に連れられて札掛から登ったのだが、尊仏小屋であたたかなもてなしをうけたことに感激して、それ以来、暇を作っては塔ノ岳の山頂を踏み、尊仏小屋に顔を出すといって塔ノ岳礼讃者であった。

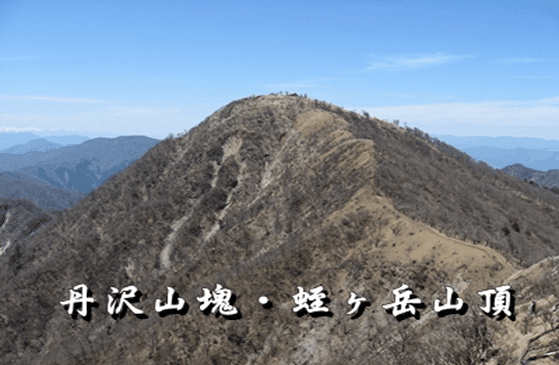

丹沢の一つの沢ひとつの峰に私なりに、いろいろな岳友との深い思い出が包まれている。その中で、蛭ヶ岳は今でも私の心にグサりと突き刺さるほどの、後味の悪い山でもある。

西丹沢の山々を岳友のIとはよく歩いた。お互いが九州の出身であることから不思議と気が合い、阿蘇山や霧島連峰の話などではとめどのない話がつづいたりした。

だが、Iと登った蛭ヶ岳の頂上で雪を抱いた南アルプスの山並みを眺めているときに、突然、終んだはずのKの葬儀の後始末の意見の食い違いをむし返すように持ち出し、これまで抑えてきた感情が抗し難く口論となり、蛭ヶ岳の山頂に私を置き去りにして、さっさと長野集落へ下って行ってしまった。Iがこじれた話を蒸し返してきたとき、たとえ私が正しくてもその場は一歩下がって、Iの話を素直に聞いておけばよかったのだが、若かった私にはそれができなかった。

私はIの後を追ったが、彼は一度も振りかえることはなかった。岳友とこんな形でわかれるとは私の本心でなかったが、他人の気持ちはどうすることもできないものだった。

その後、Iは郷里の熊本に戻ったと聞いたが、今でも山登りはつづけているだろうか。風の便りでは山をやめたとも聞く。しかし、私など足元に及ばないくらいの山好きだから、他に仲間を作って登っているかもしれない。若し、Iに会ったら…でも、私にはできないことだった。

*失意の岳友と青ケ岳へ

蛭ヶ岳は私の気持ちを重くさせたが、青ヶ岳は逆だった。失恋となれない仕事からノイローゼ気味になって、毎日酒をあおって仕事を休んでいた岳友のNを、青ヶ岳登山ですっかり立ち直させることができたからであった。

あの頃のNの自堕落な生活は手のつけようもなく、早晩、退職せざるを得ないような酒びたりの有様で、二日酔いのまま強引に青ヶ岳登山に連れ出した。不見識だとのそしりをうけたが、私には私なりでNを立ち直らせるにはこの方法しかないと、という気持ちが強かった。

Nは登山どころか歩くのさえやっとの体たらくだった。ザックを背負うのも億劫で、顔色は冴えなかった。それでも、遅々とした登りでもよいから青ヶ岳山頂まで引っ張り上あげたい気持ちでいっぱいだった

大石キャンプ場から石棚山稜の急登尾根をノロノロと登りながら、失恋くらいで何という様だ。職場が変わって人間関係がうまくいかないでノイローゼになったなんて、甘ったれるんじゃないよ、俺だって失恋はする仕事はへまをやって上司から絶えず叱られているが何とか乗り越えてきているのに、と腹立たしさで殴りつけたい気持ちだった。

道は倒木で塞がれ、土塊が崩れ樹木の根っこがむき出しになっており、岩石のゴロゴロ転がる急登の尾根を、倒木をまたぎ根っこをつかんで乗りこえ、岩石を這いあがって登りつづけた。

12月初めの頃だった。まだ紅葉の名残があったが自然は冬への身繕いをはじめていた。ヤブ沢の頭を越えれば篠竹の葉越しに大タル沢・女郎小屋の頭の頂稜も、木々の葉を落としつつ冬へと向かっている。だが、私はすでに冬へと落ち込んだNの心を春に戻すために必死だった。

*喘ぎながら登りつづける

急登の尾根を喘ぎながら登りつめるNの表情はますます強張り、呼吸の乱れが手にとるように伝わる。酒びたりの体に青ヶ岳の登りのきついことは百も承知していた。が、急登の連続の中で、体内に溜まった芥を汗とともに流してやろうとの目論見があった。

石棚山稜の起伏の深い道も、Nにとっては生命の縮む思いであったかもしれない。私らは互いに一言も喋らずに登りつづける。テシロノ頭をすぎればゆるやかな登りとなるが、Nの喘ぎは相変わらずつづいていた。

私も喘いでいた。お互いに我慢比べだった。休みたいとの気持ちが常にあった。しかし、休めなかった。若し休めば、Nの張りつめた気持ちがガタガタと崩れ登れなくなるのでは、と不安がつきまとった。

一気にテシロ頭を越え、ユーシンの分岐点を踏んで初めて休みをとった。Nはザックを背負ったままでその場にすわり込む。額から流れ落ちる汗を拭うこともせず、肩で大きく呼吸をしている。みかんを手渡すと貪り食らう。Nの顔を見つめると瞼が濡れたいた。

*Nの告白

「参りました」と、一言。

「何がサ」と、とぼける私に、

「女のことですよ…いい女(ヒト)でした。僕より二つ年上で…親兄弟に反対されて、彼女…見合いして結婚した。淡い恋でした」

「…」

「僕らの間には何もなかった、真剣でした…こんなとき、人間って淋しいものですね。この淋しさ親兄弟にもいえないし」

「山の仲間がいるじゃないか」

「つい、遠慮と恥ずかしさが先立って」

「話をすれば少しは楽になったと思う…君らしくないよ」

Nは頭をかきながら、煙草をうまそうに喫う。

北に眼を向ければ、ゴーラ沢からせりあがってくるツツジ新道を越え、大室山・加入道山の雄大な山容が聳えて迫ってくる。青ヶ岳と同じように、懐の深い大室山・加入道山など西丹沢の山々は、いつも慈愛深い姿で、心の疲れた私らを迎えてくれる。

そして、急登の連続で辛い気持ちで登っている私らは、西丹沢の山々の優しさにまみえると目頭が熱くなってくる。とりわけ、Nは口にも出せない苦痛を抱いているだけに、西丹沢の山々に触れただけで、胸のたぎる思いであっただろう。

*青ヶ岳山頂

ユーシン尾根の分岐から、本棚沢へ深く切れ込む薙ぎのやせ細った道を慎重に乗り越せば、青ヶ岳の山頂は近い。

青ヶ岳の山頂付近は苔むしたブナの原生林とコバイケイソウの群生にわく。春にはコバイケイソウの白い花が咲き乱れ、秋にはトリカブトの紫の花の群落が見られ、ワダソウ・マメザクラ・イワギボシなどの花盛りとなる自然の宝庫である。自然の豊かさは青ヶ岳に限らず、西丹沢山域に広がっている。

西丹沢山域が烏尾山、塔ノ岳などの表尾根に比べて山頂まで奥深く、急登の連続であることから登山者も少なく、そのことから自然の破壊を最小限度にとどめているからなのだろう。

風にざわめく木々の葉や触れあう枝の音を聞きながら山頂までの最後の急登を登りつめれば、落葉に敷きつめられた青ヶ岳の頂上だった。

山頂に木造トタン張りの古い青ヶ岳山荘がある。ほとんど利用されることはないが、ここに山荘があることで気持ちが落ち着く。電気もない自炊の小屋だ。小屋の前の落葉を褥に仰向けに寝転ぶと体中から疲れが抜けていく感じだった。

「きつかったなあ」

と声をかければ、Nは聞こえぬ振りをして空を見つめる。

「よく、登ってきたよな」

とつぶやけば、

「本当にきつかった」

とふるえる声がかえってきた。

「でも、よく登って来たよ。途中でぶっ倒れるんじゃないかと思った」「…」

「俺もくるしかった。苦しいのは皆おなじってことサ…苦しいからと引き返していたら…自分に負けるってことかな」

「途中、休みたいと何度も思った」

「休めば登ってこれなかったろうね。それ程、君は精神的にも肉体的にもダメになってた」

うなずくNの顔に、ひるむこともなく登ってきたという自信と生気を取り戻した逞しさがにじみ出ていた。若し、私だったら登れただろうか。否だ。きっと、途中でぶっ倒れていただろう。

*岳友Iへの思い

青ヶ岳に登った以後のNの消息は、酒びたりの生活もなくなり、はつらつとした気持ちで仕事に精出しているとのことだった。

青ヶ岳山行で私らは特別の話をした訳ではなかった。ただ、ひたすら汗を流して登りつづけたことで、N自身が気持ちの切りかえができたのであろう。山に登るということだけでできるものであったら、誰でもそうすることだろう。

しかし、Nの場合は山が好きで、山登りで溜まりたまった芥を汗で流したことによって気分を一新できたという、彼自身の問題であった。

だが、その後の私は青ヶ岳に登るたび、二日酔いの体で喘ぎながらも黙々と登りつづけたNの姿を思い出さずにはおられない。

あのときの彼の気持ちの複雑さまでわからないが、登ったときが彼の人生で大切な頃合いであって、登り切ることにより山男の意地を貫きとうそうとしたのだろう。そこには、自分との戦いだけでなかったのではないか。

そして、苦しみながらも流した汗こそ、二日酔いや自堕落な生活からすっかり切れさせ、立ち直らせてくれたのが山であったということだろう。

蛭ヶ岳の重い思い出もあるが、青ヶ岳みたいにNだけでなく、私自身の気持ちを奮い立たせてくれる山でもあることをしみじみと知った。

そうだ、蛭ヶ岳はこのままにしておけない。やはり、私にとってかけがえのないIとの友情を甦えらすために、Iに声をかけて蛭ヶ岳に登ろう。Iのことだ、きっと私の声に応えて、

「オマエの好きな濁り酒持ってきてやったぜ」

といって、ザック中に濁り酒を二、三本突っ込んでやって来るに違いない。それで、冷え冷えとする山頂で夜明けまで二人だけの乾杯をしよう。

これは、私自身の大きな問題の解決の登り道だ。

中原伸平復刻版

写真出典:

丹沢・渡辺千昭

wikipedia

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?