天才じゃない僕たちは学び続けるしかない

はじめに

初めまして。

アカツキで主に総合職系の新卒採用をしている岸田です。

突然ですが、あなたは「ああ、自分は天才じゃないんだなーー」と考えたことはありますか?

僕はあります。

成績でそこまで苦労していなかった自分が、高校のテストで初めて下から数えた方が早い順位をとってしまった時。

大学で周りの友人より多くの時間をかけないと授業の理解ができなかった時。

就活中にサマーインターンのグループワークで優秀なメンバーの議論についていけなかった時。

会社に入って成果らしい成果を出せずプロジェクトを異動になった時ーー

今日はそんな”天才になれなかった全ての人”に向けて、でも僕たちは学び続けて爪を研ぎ続けていこうぜ、って感じの記事を書きます。

(新卒採用担当の性なのか、書き進めていくとどんどん就活生の方達に向けたメッセージになってしまいました。悩みが尽きない就活生みんなに届け!

前提・なぜ学ぶ力が大切か

アカツキの新卒採用では学ぶ力を重要視しています。

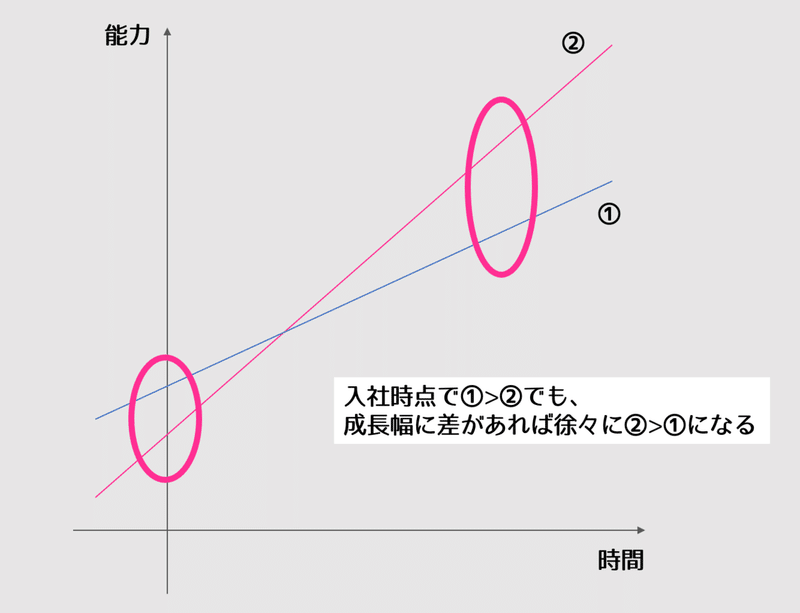

なぜなら、入社数年後のことを考えると「入社時点の能力値」よりも、「入社してからの成長幅」の方が大切だからです。

アカツキでは本選考の選考プロセスの中に個人ワークをベースにした選考インターンがあるのですが、参加した学生が「メンターが自分とあまり年が変わらないのに優秀で、自分もこうなれるか不安になった」と言ってくださることがあります。

とても嬉しいことですが、人事の目線で見ると今活躍しているメンバーも学生時点で比較するとあまり大差がないように思います。

入社して、壁にぶつかり、悩んでもがきながらも挑戦し続けた結果、知らず知らずのうちに成長しているのですね。

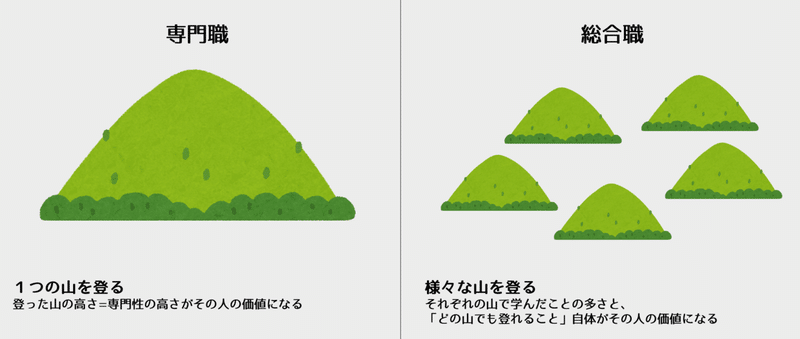

少し余談になりますが、「様々な領域を越境して経験することで、どの領域でも安定して価値を出せるようになること」が総合職的な価値の出し方です。

登山をメタファーにすると、専門職はとにかく高い山に登れること(=専門性の高さ)が価値になるのに対し、総合職は険しい山、緩やかな山、天候が悪い山...どんな地域のどんな山にも、過去の経験を生かして登れることが価値になります。

多くの領域を経験すればするほど、ジェネラリストとしてのその人の価値は高まります。

1つの領域で学べることを学び尽くして越境を繰り返すためにも、単位時間あたりの成長差分の大きさ をできる限り大きくすることは、あなたの何よりも大きな武器になります。

学ぶ力の正体

学ぶ力の大切さはわかりましたが、気になるのは「どう伸ばしていくのか」ですよね。

学ぶ力をより高めるためには、どうすればいいのでしょうか。

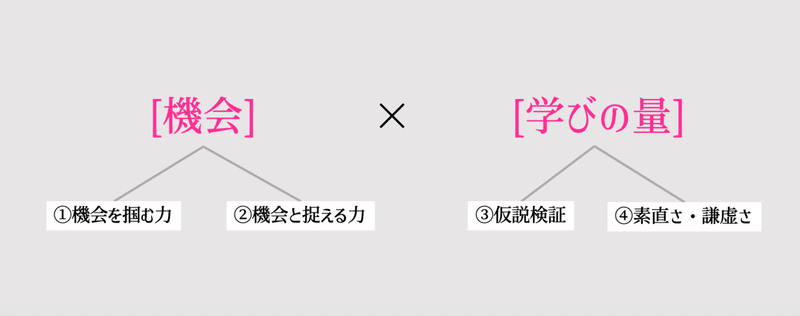

社会人は仕事の中で挑戦し、その挑戦から経験値を得て成長していくので

ここはシンプルに、「挑戦機会」と「その機会で得られる学びの量」に分解してみます。

そして、機会を最大化する方法と、学びの量を最大化する方法を考えてみます。

こんな感じでしょうか。

それぞれについて、解説していきます。

①機会を掴む力

学びの機会は待っていても降ってこないので、自発的に取りに行かねばなりません。

周りにいる「機会を掴む力」の強いメンバーの特徴を洗い出してみたところ、

1、なんにでも興味を持つ知的好奇心の強さ

2、とりあえず首を突っ込んでみる行動力

3、日々の仕事で積み上げた信頼

の3つが共通する特徴として浮かび上がってきました。

人は誰しも得意なこと苦手なことがあると思うのですが、選り好みしていると掴むことができるチャンスの数も減るので特に新卒のうちは食わず嫌いせずになんでも取り組んでみるのがいいと思います。

(僕が入社した時は先輩に「右手の重力が低い奴(=チャンスがあればすぐ手を挙げる奴)が最終的に勝つ」と言われました笑)

また、どれだけ能動的に機会を掴みにいっても、日々の仕事でスケジュール遅延を起こしたり周りの人に迷惑をかけていたりするとなかなか新しい仕事は任せてもらえません。

まずは目の前で任されている仕事で自分ができる限り最高の仕事をすることが成長への第一歩かもしれません。

②機会と捉える力

機会を増やす方法は、何も挑戦する量を増やすだけではありません。

日々何の気なしにこなしてしまっていることも、意識を変えると学びの機会に変えることができます。

例えば飲み会の幹事1つとっても、そもそも飲み会を何のために開くのかを考えていけばwhyを設定する力が身につきますし、終わった後の理想状態を突き詰めて考えていけば会の中のストーリー設計の大切さに気づけます。その他にもタスクを洗い出し段取りよく片付けていくプロジェクトマネジメント能力、意義を伝えて自分以外の人に手を貸してもらう巻き込み力も身につきます。

これは仕事中だけでなく普段の生活でも同じです。流行っているエンタメ作品に触れた時になぜ流行っているかを考えてみる。電車に乗った時に、どのような意図で中吊り広告が出されているかを考えてみる。思考の機会はたくさんあります。

③仮説検証

機会を増やすことに成功したら、あとはその機会1つ1つの中での学びを最大化していきましょう。

学びを多くするために大切なのが事前準備です。

行動するときに、

・なぜ、その行動がうまくいくはずなのか(=仮説設定)

・どのような結果が出たら、仮説は正しかったと証明されるのか(=KPI設定)

・成功 or 失敗した理由はなにか(=振り返り)

をしっかり思考・実行することで、何かに失敗してしまったとしてもその過程から学びを得て別の精度の高い仮説を立てることができます。

この「挑戦し学習する」はアカツキの中でもとても大切な価値観で組織に浸透しており、3つあるコアバリューのうちの1つにも取り上げられています!

④素直さ・謙虚さ

これまで挙げたことをきちんと実行しても、どうしても自分ひとりでは気づくことができない領域もあったります。

そんなとき、いち早く気づきフィードバックをくれるのが周りの仲間たちです。

フィードバックが的を射ているときほど耳が痛いもの。

でも、そんなときこそ素直に、謙虚にそのフィードバックを受け取り、自らの行動に反映すること。そして感謝の思いを伝えることが大切です。

あなたが周りの誰かに率直なフィードバックをもらって「ぐぬぬ...!」となっている時、同時にフィードバックをしてくれた人も「ちゃんと受け取ってもらえるかな、嫌がられてないかな」と不安を感じています。

そんな時に真摯にフィードバックを受け取ってもらえたら、相手も嬉しいですし「また今度も勇気を持って伝えよう!」と思ってくれます。

素直に受け入れて感謝を伝えて、どんどんフィードバック(=学びのタネ)が自然とあなたに集まってくるような状況にしていきましょう!

最後に

就活をしていると周りと自分を比較して一喜一憂することが多くなりますよね。

でも、大切なことは現在ではなく未来です。

誰しも、最初から全てを完璧にできる人はいません。

比較するなら他人ではなく、過去の自分と今の自分を比較していきたいですね。

「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」

リクルートさんの昔の社訓ですが、この言葉を最後のメッセージにして終わりにさせていただきます!

P.S

アカツキの23新卒本選考のエントリーがスタートしています!

(こちら のホームページにある通り、アカツキグループにおける23新卒採用は株式会社アカツキゲームス(設立準備中)への入社を予定しております。)

「このnoteに書かれていたこと、無意識に全部やっていたわ」という学びモンスターのあなた。

「これからやっていきます!!」とやる気マンマンのあなた。

ぜひ、エントリーをお待ちしております!

この記事は、『アカツキ人事が思いのままに書く Advent Calendar 2021』 の 17日目の記事です。 前回はまいまいさん の「アイドルと変化の話」でした。

人事アドベントカレンダー

【 クリスマス限定 】株式会社アカツキの人事に関わるメンバーが、思いのままに綴った記事を毎日リレー形式で連載しています。

記事を読んでアカツキが気になった方は、ぜひこちらのHPへ遊びにきてください。▶︎ https://aktsk.jp/recruit/