自己分析のための整理ー「価値観」の顕在化

先日の振り返りに続き、今回も自分を知るための作業をしていきます。

・自分にとっての「ものさし」

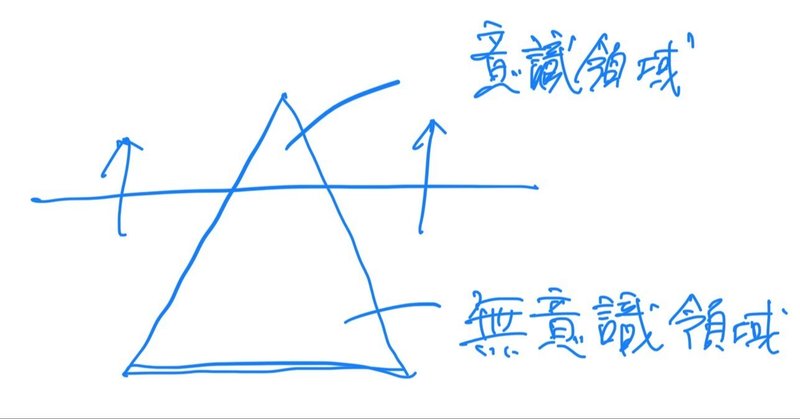

物やサービスに溢れた日本では、無数の選択肢があり、選択の自由がある。けど、選択肢が多いと逆に選べない。その時、自分の判断基準、価値基準で何を選ぶか決めている。

人の役に立ち、「ありがとう」と感謝してもらうことに喜びと存在意義を感じていた純粋な自分も、資本主義経済で働く中で変わってしまった。「もっとお金が欲しい」と思い始め、自分と違う価値基準をコアにする企業で働き、お金稼ぎをしている。

ただ、やっぱり恋愛と同じように、価値基準が違う相手とは間には亀裂が生まれていく。「俺はなんのために働いているのか」という素朴な疑問に答えられない。この質問に答えられる社会人は多くいるのでは。

「自分の人生」を歩みたい私、またはあなたにとって「価値基準」は、物事を推し量る「自分のものさし」。”欲”に盲目にならないように、下の3つの質問を使って今ここで整理したい。

人:憧れ・目標にしている人は誰か。その人のどこが好きか

大学時代の先輩(Sさん)

・行動力:「明日、台湾に来い」と言われれば、明日か遅くてもその週末ぐらいには行ってる。場所は、国内外問わない

・人の魅力:周りには国籍問わずたくさんの友人がいる。表面ではなく、心で繋がっている友人たち。知らない人ともすぐ仲良くなり、懐に入っている。そして、みんなを元気にする。

・本気さ:眼光に鋭さがあり、紡ぎ出す言葉にグッと惹かれる

・想いを「形」にしている(=結果を出す):大学で部活歌を自作(今も引き継がれている)、アフリカ発展に貢献するため少年サッカークラブを創設、母校初の内定先(大手消費財メーカー)を獲得(インターンで社員でも取れなかった棚を取ってしまう)

・スーパースターではない人間らしさ:失敗も多くあるらしい。社会人では鬱になり、一時帰省。そこで出会った方と意気投合し、会社設立。現在は、経営者だが、マネジメントは副社長に任せて、日本中、世界中を遊ぶように働いている。

セブン&アイホールディングス会長 鈴木敏文さん

・常に新しいものを生み出すイノベーター:化粧なしで行ける買い物先、ATM、ユーザー体験を確実に捉える商品開発など、セブンから世の中に出した「新しい体験」は数知れない。時代を先読み、創造する力が魅力的

・希望を与えてくれた:将来は、学歴では決まらない。進路先で悩む高校時代の自分に、それを教えてくれた

・影響力:名実ともに日本有数の経営者であり、考え方や発言が注目されているところ

※この質問では、自分のロールモデル、身につけたい能力やスキルが映し出される

本・音楽:影響を受けた本や映画、音楽等は何か。どこに惹かれるか

影響を受けている本:「後世への最大遺物・デンマルク国の話」 内村鑑三 著

古典。キリスト教である内村鑑三さんは、生涯で様々な場所で講演されていたが、1894年に行った講演での話を記載したもの。今から120年以上前。

この本で雷が落ちるくらいの衝撃を受けたのは、「”生き方”が残せる」ということ。世の中では、財の成せる人(資産家)にも、事業を作って社会を変える人(事業家)にもなれず、文才があり立派な言葉を残せる人(本)にもなれない人がいる。「その人たちは、社会の役に立てないのか」「何も残せず死ぬのか」ということに対して、「勇ましい高尚なる生涯」を残せると言われていた。「人のため、社会のため、一生懸命に人生を生きること」なら誰にでも残せるということ。

これを読んだとき、まさに私にはこれしかないと思った。家柄も決して裕福ではない(両親は高卒で20年以上同じ会社で働いても、俺の初任給の方が上だった)ので、資産家の考え方、生き方なんてない。スポーツばっかりしていたので頭も良くない。日本語も間違えるぐらいだから、文才もない。

でも、「これをやってみたい」「チャレンジしたい」と思い、行動してきた過去がある。

自分が一生懸命取り組んだことは、魂が入れて語ることができる。同じようなことで悩んでいる人に、同じ目線で話を聞ける、きっとその人のためなら何かできる。できないことでもチャレンジすれば、今後同じようにチャレンジする人の役に立てる。自分のチャレンジが、誰かの助けになる時が来る。

そう思うと「勇ましい高尚なる生涯」という自分にとっての意味付けもでき、これなら自分でもできる と思われせてくれた本。

※これは、自分の

旅行:想い出に残るシーンは何か。どんな気持ちが浮んだか

アメリカ:大学1年時に、10日間の語学研修でカリフォルニアへ。その時が初めての海外でした。人も違う(挨拶とかコミュニケーションがとにかくフランク)、建物も違う、匂いも違う(カリフォルニアはカラッとしてて気持ちいい気候)、文化も違う(食べ物の量が多いし、脂っこい笑)。カラダ全身で海外を感じていました。そこで拙い英語ながらも、生まれた場所、育った場所も違う、母国語も違う人たちとコミュニケーションが取れた時に、とてつもない喜びと充実感を感じました。もっと英語を学びたい、もっと海外を知りたいと思うきっかけになった。

インド:アメリカ以来、長期間にわたって海外で生活したい、それもチャレンジングな場所でということで、インドで1年間私費留学(現地では、インド経済学とインド史を専攻)。ここでも全く違う文化、言語、生活環境の中で、かなりチャレンジングな生活を送ってました。

インドでは共有する文化があり、食べ物のシェアはよくしてました。水とトイレは、日本人基準で見るとほんとにレベルが低いので、体調不良に悩まされもしました。

あと、主張がとにかく求められる。人口が多いからか自分の存在意義は、発言することによって生まれるみたいで、大学の授業もメインはディスカッション。日本の大学だと一方的に話を聞いているのがほとんどですが、インドでは発言が求められます。それが評価にも入るので。なので、学生は事前に教科書は当たり前に読んで授業に臨んでくる。大学で一番優秀だったインド人の友達は、高校生時代に大学の教科書を読み切っていました。なので、大学1年ですでに教科書がボロボロの状態(何回読んで、思考したんだろうって感じ)。

インドで学んだことは、「日本の価値基準」を当てはめず、その国の基準を受け入れることで何倍も多くのことを経験し、学べるこということ。人は、常に何かの偏見(バイアス)、色眼鏡をかけてます。同じ日本人でも話が合わないことがありますよね?それは、育ち方から違うからです。それを理解した上で、新しいことに取り組むと、また違う景色が見えることがわかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?