THINK TWICE 20210808-0814

8月8日(日) UNSTUCK IN TIME〜時間に囚われるな

アメリカのフィルムメイカー、ボブ・ウェイドは、自分の文学的アイドルである作家に「あなたのドキュメンタリー映画を作らせてもらえないだろうか」と手紙を書きました。

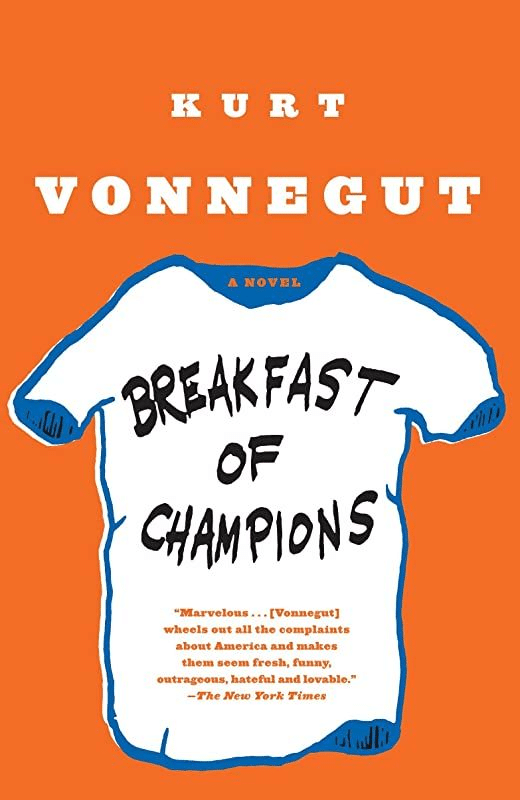

その作家とはカート・ヴォネガット。ヴォネガットはウェイドとさっそくミーティングし、撮影を快諾。必要な資金調達に数ヶ月、製作期間は1年もあれば映画は完成させられるだろう、とウェイドは考えます。これが1982年のことでした。

それから6年経った、1988年に撮影はスタート。ヴォネガットの故郷であるインディアナポリス、大学の創作ワークショップで講師を務めていたアイオワ、音楽作品『A Humanist Requiem』(テキスト:ヴォネガット、作曲:エドガー・グラナ、演奏:マンハッタン・チェンバー・オーケストラ)のワールドプレミアの会場となったニューヨーク州バッファロー、60年ぶりの高校の同窓会、いくつかの講演会場、そして最後の長編小説となった「タイムクエイク」のプロモーションツアーにウェイドは同行します。

長らく時間を共にしているうち、ウェイドとヴォネガットは取材者と被取材者という関係から、親しい友人に変化していきます。誰も見たことがない、打ち解けたヴォネガットの素顔が撮影できた代わりに、ウェイドはジャーナリストとしての客観性をどう担保すべきか、と苦悩します。

ヴォネガットが2007年に亡くなったあとも、映画は完成させることができませんでした。そんなとき、インタビュー相手のひとりだったヴォネガットの研究者、ジェローム・クリンコウィッツからこんなアドバイスを受けます。

「ヴォネガットが架空の作家を登場させて、小説の中で対話するでしょう。あのやり方でいけるんじゃない?」

ヴォネガットはキルゴア・トラウトという架空のSF作家をしばしば作品に登場させて、物語の狂言回しのような存在にしていました。

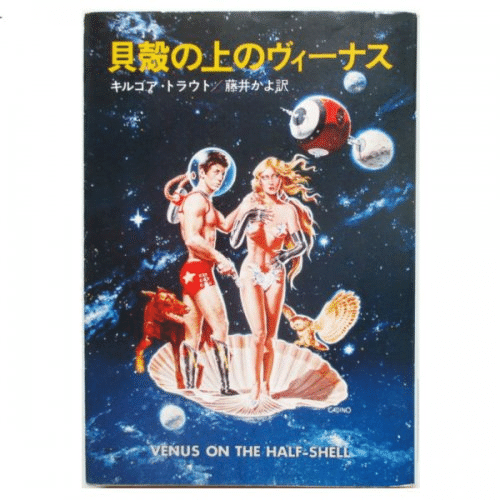

キルゴア・トラウトは読者に愛されたキャラクターで、フィリップ・ホセ・ファーマーというSF作家(こっちは実在する)が、キルゴア・トラウトになりきって書いた『貝殻の上のヴィーナス』という小説を勝手に出版し、ヴォネガットとトラブルになったこともあります。

村上春樹もデビュー作『風の歌を聴け』に、キルゴア・トラウトにインスパイアされた「デレク・ハートフィールド」という架空の作家を登場させています。

ヴォネガットが得意とした《メタ》的視点を導入すべく、ウェイドはドン・アーゴットというドキュメンタリー作家に声をかけます。そして、キックスタートでさらなる資金調達をし、2015年に完成を目指したのですが、これも果たせず、今年11月にようやく公開の運びとなりました。

ふたりが出会った時、ヴォネガットは60歳、ウェイドは22歳だったそうです。ウェイドはヴォネガットのことを「Old Man(オヤジさん)」とふざけて呼んでいたそうですが、現在のウェイドは当時のヴォネガットよりも4つも歳上になってしまいました。

映画のタイトルになっている〈Unstuck in Time〉とは「時間に囚われない」という意味です。この映画の制作過程そのものを表すと同時に、ヴォネガットが「時間からの解放」という視点で、たくさんの傑作小説を書いてきたことも示唆していて、素晴らしいネーミングだな、と感心しました。

この映画が日本公開されるかどうかもまったくわかりませんが、ぼくが60歳になるまでにはぜひとも観たいですね。

8月9日(月) 小さな願い

ジャズサックスプレイヤーのローランド・カーク。8月7日が誕生日で、もしも生きていれば86歳になっていたはずでした。

これは『スーパーショー』というタイトルで日本版のビデオも発売された、イギリス産の音楽ドキュメンタリーでの演奏。大学時代、深夜番組でこの映像が流れて、一発でハートを持ってかれて以来、大ファンです。

カークが演奏している「I Say A Little Prayer」は、ごぞんじハル・デイヴィッド&バート・バカラックがディオンヌ・ワーウィックのために書いた1967年のヒット曲。日本語タイトルは「あなたに祈りをこめて」。

翌年、アレサ・フランクリンもこの曲を歌い、日本盤シングルも出たのですが、このときの邦題は「小さな願い」でした。紛らわしいな!

さて『スーパーショー』はColourtelというイギリスの独立系の映像制作会社が企画し、1969年3月25日と26日の2日間、ヒースロー空港に程近いステーンズという街にあった廃工場で収録されました。

完成した映像はロンドンで劇場公開された後、世界のテレビ局に向けて販売されました。日本でもNHKの『ヤング・ミュージック・ショー』で1972年に放送されたことがあるみたいですが、ぼくは当時3歳なので、偶然、目のはしに入っていたとしても記憶にはありません(笑)。

カーク以外の出演者は、レッド・ツェッペリン、モダン・ジャズ・カルテット、バディ・ガイ、エリック・クラプトン、ジャック・ブルースなどなど、ロック、ジャズ、ブルーズ界から集められた錚々たるメンバー。今ではこういう他ジャンルのアーティストが一同に介すイヴェントは当たり前にありますけど、イギリスではこれが史上初めての試みだったようです。

どちらかというと若いロックファンばかりの観客席。ある意味ではアウェイの環境(カークは盲目なので、見えてないけど)が闘志に火を点けたのか、いつも以上の凄まじいテンションで吹きまくっているのが印象的ですね。

日本では1987年にレーザーディスクとVHSで販売されました。バイトしていたレンタルビデオ屋に在庫があったので、ぼくはそれを借りて観ました。コピーガードがかかっていたので、複製はできなかったから、返却しては観て、を何度か繰り返しました。パクらなかった自分を褒めたいです。

で、この演奏と同じメンバーで吹き込んだ「I Say A Little Prayer」が収録されている『Volunteered Slavery』(1969年)というアルバムがありまして、日本盤のアナログが1995年にリイシューされ、発売直後に鼻息荒く購入したのですが、アルバムに入ってるスタジオヴァージョンより、『スーパーショー』のテイクの方が断然よくて、がっかりしました。

中古ビデオ屋を巡って『スーパーショー』を見つけることが、ぼくにとって「小さな願い」になり、だいぶ後になってレンタル落ちのVHSを手に入れました。値段もハッキリ覚えていないけれど、そこそこした気がします。

現在はDVDも出てるし、そもそも身銭切らずとも、こうやってYouTubeでタダで観られるんだから、ホントにいい時代ですね(乾いた表情で)。

8月10日(火) VOLUNTEERED SLAVERY

ローランド・カークはTVライブとの相性が良いようで、YouTubeに上がっている映像を観ても、どれもすばらしいプレイなのですが、中でもPBS (アメリカ公共テレビ)で放送された、ジャズ専門誌『ダウンビート』誌が毎年行っている人気投票の授賞式(『THE 1975 DOWNBEAT READER'S POLL AWARDS』)で演奏した「Pedal Up」は、マッコイ・ターナー(Pf)、スタンリー・クラーク(Ba)、レイ・ホワイト(Ds)とのスーパーセッションで、ほんとうに凄まじいです。

特に4分過ぎから始まるサーキュラー・ブリージングを駆使して吹くサックス2本使いのソロは圧巻のひとこと。

サーキュラー・ブリージングというのは、循環呼吸という意味です。つまり、鼻で吸う/口で吹くことを同時に行い、途切れることなく音を出し続けるという特殊技術。アボリジニがディジェリドゥを吹く時に用いることで知られてますが、カークの場合はサックスやバスクラリネットなど、2管もしくは3管を同時に咥えて演奏するので、只事じゃありません。

ちなみにカークはアルバム収録曲では約21分間、非公式な記録では3時間近く、サーキュラー・ブリージングで吹ききったらしいです。ワーオ。

それにしても。

Volunteered Slavery=自発的隷属性とはすごい言葉ですよね。

『Volunteered Slavery』はA面がスタジオ録音で、B面は1968年7月7日にニューポート・ジャズ・フェスティバルで収録されたライブ演奏になっています。収録されている演奏は、ちょうど前年7月に亡くなったばかりのジョン・コルトレーンへのトリビュートメドレー、そして、ニューポート・ジャズ・フェスティバルに捧げた「Three for the Festival」という曲です。

「Three〜」のラスト2分50秒あたりに「勝利を我等に(We Shall Overcome)」のフレーズが飛び出しています。

公民権運動のシンボルだったプロテスト・ソングで、ピート・シーガーやジョーン・バエズの歌でよく知られています。

1958年のニューポート・ジャズ・フェスティバルの模様が『真夏の夜のジャズ』というタイトルで映画化され、昨年4K版も公開されたので、観た方も多いと思うのですが、観客席に座っているのは経済的にも余裕のありそうな、洒落た白人たちがほとんどです。

ニューポートはボストンから南に100kmほど離れた、東海岸有数の避暑地。別荘地やマリーナがあって、その時期に滞在しているのはクルーザーやヨットで遊ぶような富裕層が中心でした。

かたやステージ上の人種構成は客席と真逆。有色人種がほとんどで、白人はちょこっと。おそらくそれから10年経った1968年の夏も、さほど大きな変化は無かったでしょう。そういうリッチでヒップな白人たちの横面を張り倒すように、コルトレーンの死、あるいは公民権運動への思いを込めて演奏している自分のことを、カークはあえて自虐的に〈自発的隷属性〉と表現したのではないかな、とぼくは考えています。

自らが率先して奴隷になっている状況───あらためて噛みしめると、我がことのように感じて、ドキリとしません?

8月12日(木) 123

今から36年前の8月12日のこと。

地元の祭りのパレードに参加するため、その日の夕方、集合場所に指定されていた、お城山の中腹にある神社の階段に、同級生と一緒に腰掛けていました。日中の暑さがまだまだ残っていたのですが、階段の石はひんやりして、肌に触れると心地よかったことを今でもよく覚えています。

お城の東側に広がっている市街地、道後方面に連なる町並みを見下ろしつつ、ぼくらは他愛ないお喋りを続けていたのですが、頭のうえを一機の旅客機が白い翼を薄桃色に染め、東の空へ飛び去っていくのが見えました。

たぶんそれは東京行きのジャンボジェットで、その年の5月、関東方面に修学旅行で出かけたばかりだったぼくらは、それをきっかけに旅の思い出話に花を咲かせました。

たとえば───制服で行動せよ、というルールを破り、六本木駅のロッカーで私服に着替えて、自由時間を過ごしたものの、友人がそのロッカーの鍵を紛失し、鍵ごと壊すことになってしまい、ぼくらの行動が先生たちの知るところとなって、大目玉を喰らい、翌朝、宿泊先の山中湖を罰走するはめになった───などなど。

パレードが終わって家に帰ると、家族みんながテレビに釘付けになっていました。東京発大阪行きの日航機で緊急事態が発生し、消息を絶っている、と。そのあともニュースは深夜まで途切れることなく続き、ぼくが床に入って枕元のラジオをつけると、乗客名簿をアナウンサーが淡々と読み上げていて、それを聴きながら眠りについたのです。

今でも8月12日が来るたび、松山上空を横切って、東京のほうに飛んでいった桃色の機影を生々しく思い出します。もちろんそれは事故機とは別々の飛行機だけど、ぼくの中では123便のイメージと完全に重なり、今ではもうすっかり分かちがたくなっています。

8月13日(金) FROM COAST TO COAST

今日は父の誕生日。ほんとうなら会食でもするところだけど、数日前に父本人から連絡があって、もう少し市中感染が治まってからにしよう、との提案。父母はおのおの持病があり、ワクチン接種もいまだにためらっている。かかりつけの医者にも相談してるようだけど、判断しかねているらしい。父母と同じ世代の音楽家や芸術家が新型コロナウィルス に罹患して亡くなっているし、正直ぼくとしては一刻も早く接種を、と思っているけれど、両親は自分たちの経験則や価値観からそういう判断をしているのだし、そもそもぼくだって医学的な知見に基づいているわけでもない。今の時点では誰もはっきりとした正解が導き出せないだけに、なんとも悩ましい問題だな、と。

さて、昨日、気になるニュースが飛び込んできました。地権者との折り合いがつかず、新木場のライブハウス&クラブ「STUDIO COAST/ageHa」が来年1月でクローズすることになった、とのこと。

コロナ禍の影響で、親会社のUSENがネーミングライツを取得してUSEN STUDIO COASTに名称変更したり、クラウドファンディングを呼びかけたり、悪戦苦闘したけれど万策尽きた結果……という部分も正直あるのでしょうし、こういう状況じゃなければ、引き続き営業を続けていたんじゃないかな、とも思います。

ぼくもDJとして、あるいはお客さんとして、何度となく足を運んだハコでした。渋谷から電車で30分ちょっと、駅から歩いて10分程の距離にあって、遠いようでさほどでもないちょうどいい距離感と、人工的とはいえ、ぐるりと海に囲まれているロケーションがとても心地よかった。アリーナ型の開放的なフロア、そしてageHaのトレードマークだった吊り下げ式の真っ赤な六角形のスピーカーもかっこよくて、大好きでした。須永辰緒さんのパーティで一度だけメインフロアのDJをやらせてもらったことがあって、あまり現場で緊張しないぼくも、さすがにあのときは出番前にけっこうビビった記憶があるな。

で、はっきりした記録は残ってないんだけど、ageHaでDJをした一番古い記憶は2004年の年末。イヴェントの出演者何人かで車に相乗りし、首都高で新木場へ向かっていました。ちょうどM-1グランプリの決勝戦の夜で、アンタッチャブルが敗者復活から優勝するところを車載テレビで観て、物凄い盛り上がりのまま、本番の時間を迎えたのは鮮烈に覚えてます。

このSTUDIO COASTがクローズしても、都内には今、続々とホールは増えています。特にSTUDIO COASTくらいのサイズ(収容人数2,000〜3,000人)のハコはむしろ不足していて、押さえるのが大変───なんて話を、コロナ禍の前からイヴェンターやミュージシャンの友人から聞いていました。CDなどのソフトがかつてほど売れなくなり、実演に収益の比重を置いている音楽業界にとっては当たり前の話でしょう。

でも、STUDIO COASTにはageHaというナイトクラブとしての機能があり、同等の規模の集客が可能なクラブは、おそらく都内にひとつも残ってないと思います。そういう意味では、日本のクラブシーンの節目になっちゃうんじゃないかな。

2年前、小沢健二さんのライヴショウ「小沢健二 飛ばせ湾岸 2 nights、guitar bass drums で So kakkoii 宇宙へ ドロップ前々夜、新木場」を観たのが、おそらく最後になるでしょう。すごくいいライヴだったし、一緒にたくさんの友人と観られたので、最高の思い出で締めくくれてよかった。

8月14日(土) YOU MAY DREAM

あまりにおもしろくて、一日で読み切ってしまいました。

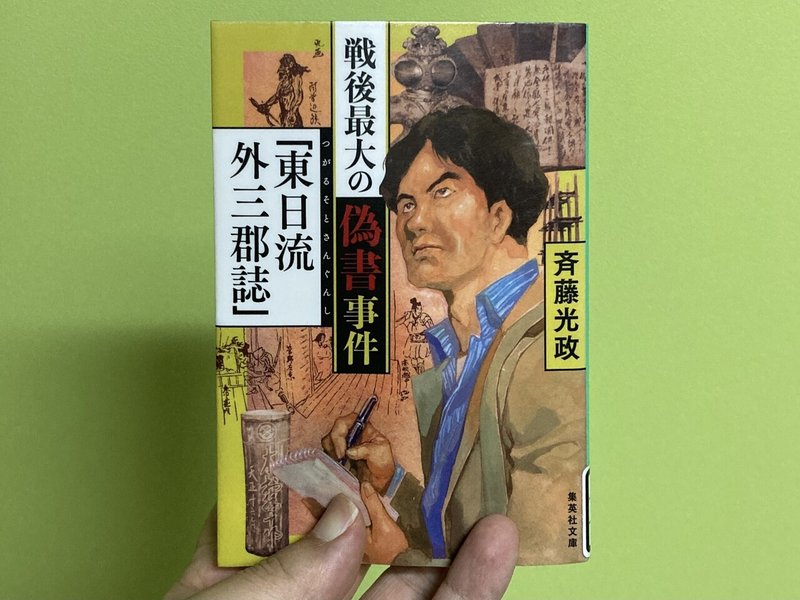

青森県の五所川原市の民家から1970年頃に発見された『東日流外三郡誌』(つがるそとさんぐんし)という古文書。この古文書には記紀以前の時代に、津軽地方に幻の古代文明があり、ヤマト王権に抗ったほか、外国とも独自に交易して大いに繁栄していた───と、記録されていたのです。

『東日流外三郡誌』は"発見者"である和田喜八郎という人物によって、ある村役場に持ち込まれ、真偽不明ながら、村史の一部として出版されます。そのうち噂が噂を呼んで、独立した出版物になり、学者や歴史ファンのあいだで話題になるのでした。

しかし、不可解すぎる発見の顛末、都合よく次々と発見される"新しい"古文書、和田氏の筆跡と古文書の筆跡は誤字にいたるまで一致し、古文書が書かれたとされる時代にはありえない単語(光年、闘魂、アダムとイブ……)が見つかったり───と偽書であることは火を見るより明らかでした(詳しくはウィキペディアを)。

ところが、この古文書もどきを、権威ある大学教授が擁護したり、多数の関連書が出版されるなど、和田氏の口車に乗せられる人々が跡を絶ちませんでした。

和田氏に写真や論文を盗用された人物が裁判所に訴えでたのをきっかけに、青森の地元紙で新聞記者をしていた著者の斉藤光政さんが、この『東日流外三郡誌』を追いかけた顛末が、この『戦後最大の偽書事件「東日流外三郡誌」』という本にまとめられています。

「東日流外三郡誌」が本物か、それとも偽書か、という点については最初から決着がついているのですが(笑)、それでも興味深いのは、なぜ明らかに嘘とわかっているものに人はあっさりと騙されてしまうのか? という点です。

客観的に見れば、明らかな嘘とわかるものが、主観にカメラが切り替わった途端に錯覚してしまうのかもしれない。もっと言うと、人間はどこかで騙されたがっている生き物なのかもしれません。

そういえば以前、松山市郊外の港町にある小さなお好み焼き屋で、地元のマダムたちに囲まれ、世間話をBGMにお好み焼きを食べたことがあるのですが、そのときにこんな話を聞きました。

マダムのひとりの母親───つまり、相当な高齢であろうおばあさんが、オレオレ詐欺に引っかかった、という話でした。マダムがどんなに説得しても、おばあさんは頑として振り込みをやめようとせず、ATMの前で銀行員も交えて、必死で止めようとしたけれど、みんなの目の前で数百万円を送金してしまったんだそうです。マダムはこの話の締めくくりにこう言いました。

「あの人はわたしのことを下に見てるから、わたしに止められて被害に合わずに済むことのほうが、詐欺師に騙されるよりプライドが許さなかったのよ」

というわけで、おすすめの一冊です。

サポートしていただいた資金でレコードや本を無駄遣いし、執筆の糧にしております💰