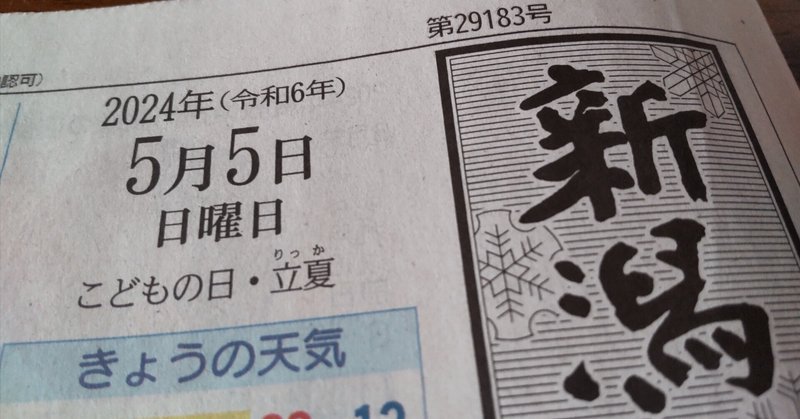

5月5日 こどもの日 新潟の少子化について考える

今日の新潟日報に、こどもの日にちなんで、県内の少子化に関する記事が載っていました。

「1年間の出生数は1万1207人」ということは、6年後の小学1年生、12年後の中学1年生、15年後の高校1年生はそれぞれ、1万1000人前後の人数しかいないということになります。

高校教員という仕事柄、どうしても数字が気になります。

こちらの記事と合わせて考えると、問題の深刻さがわかります。

1995年以前は、中学校卒業者数が3万人を越えており、公立に3万人近く、私立に5千人代後半の生徒数がいたことが読み取れます。

県内の中学校卒業者のうち、80%超が公立に進学し、私立に進学するの15%から16%程度にとどまっていたことがわかります。

ところがその後、中学校卒業者数が急減し、それにつれて公立の募集定員が大幅に減らされてきました。

一方で私立の募集定員はそれほど減っていません。

その結果、2022年には中学校卒業者数のうち23%超、約4人に1人が私立高校に進学するようになっています。

私立高校にとっては募集定員減らすことは死活問題でしょうから、仮にこのまま私立高校募集定員が変わらないと仮定すると、15年後の2039年にはどうなるでしょうか。

「1年間の出生数は1万1207人」ということは、全体の約4割、5人に2人が私立高校に通うことになると予想できます。

昨年、新潟北高校と豊栄高校の統合や、柏崎翔洋中等教育学校と佐渡中等教育学校の募集停止が発表されました。

この記事にも、「高校1年生に相当する年齢の子どもが15年後に約7千人、170学級分減少する」とあります。

記事が書かれたのが2023年なので、2038年に、170学級分の生徒が消えるというのです。

新潟県には、現在、公立と私立を合わせて約90の高等学校があります。仮に、一律に学級数を減らさなければならないと仮定すると、一校が2学級80人減らさなければならない計算になりますが、私立高校にとっては受け入れ難い話でしょう。

そうなるとこれから新潟県の公立高校には、統廃合の波が押し寄せることになります。

すでに多くの高等学校で、定員割れが起きています。

高等学校だけでなく、大学でも、定員割れが深刻です。

何か対策を打たなければ、県内の高校教育や大学教育は、大変なことになってしまいます。

別のデータを見ると、より深刻なのが専門学校と高卒就職者の激減です。

過去10年で、高校卒業者のうち、大学進学者数は9000人代であまり減少していないのに、専門学校進学者と就職者の人数は大きく減少しています。

今後もこの傾向が続くと、県内の若者社会の構成そのものがおおきく変化することになります。

少子化にともなって、国公立、私立を問わず、また大学や専門学校、就職を問わず、すべての部門の定員が同じ比率で減っていくのであれば、単に社会がダウンサイジングするだけですみます。

ところが、公立高校だけが定員を減らし、卒業後も専門学校進学者や就職者だけが減っていけば、高卒者の就労人口や専門学校卒の特定の資格や技術を身に付けた新卒人口が大幅に減ることになり、県内企業の人手不足が深刻化するでしょう。

息子は今年5歳になります。

記事に「1年間の出生数は1万1207人」とある0歳児が15歳になる2039年には、息子は20歳。

社会がどのような姿になっているのか、想像もつきませんが、行政が何らかの対策を打たなければ、今とはずいぶん違った姿になってしまうように思います。

何かよい解決策や改革案がないか、考えてみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?