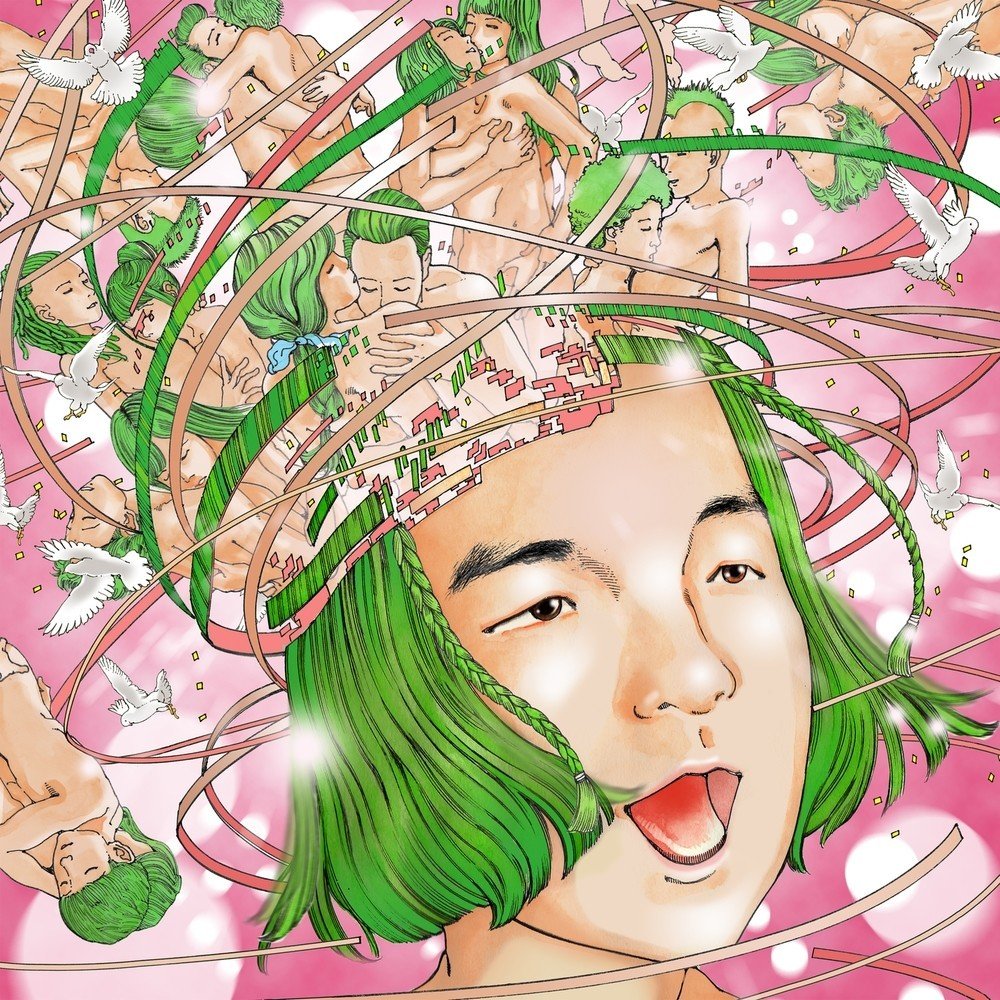

【Album Review】 Omega Sapien, 《Garlic》 (2020)

Artist : Omega Sapien

Album : Garlic

Released : 2020.09.22

Label : Balming Tiger

Genre : Hip-Hop, Electronic, Hyperpop

※この記事はNAVERブログに書いたレビュー記事を翻訳・修正したものです。

オルタナティブ・ヒップホップのクルーとして2~3年ほど前から徐々に存在感を出している集団、”Balming Tiger”。そこに所属したラッパーのOmega Sapienは、デビュー曲〈Rich & Clear〉をはじめ、エネルギーがいっぱい詰まった英語中心のラップ、そこが韓国か日本か漫画か現実か区分のつかない場所で、どこへ飛ぶか予測できない四次元キャラを構築して注目された。Omega Sapienが今までBalming Tigerの一員として見せた音楽には、その統一したキャラクター性を見れたが、はっきりと定義できる音楽色ではなかったので、彼のソロアルバムがどんな方向に制作されるだろうと期待していた。去年のシングル〈POP THE TAG〉でエレクトロニック・ヒップホップ路線への兆しは見えたが、アルバム全体として本格的にそれが試されるとは予想できなかった。

プロデューサー陣は、エレクトロニック・ひっぷほぷを積極的に駆使するUnsinkableとイ・スホ(leesuho)、「ネオ・K-Pop」音楽を提唱するR&B/PopアーティストのSUMIN、DJでDeconstructed Clubジャンルのプロデューサーとも知られているNET GALAなどが知られている。Gwangjae Jeon、Bumjin、San Yawnなどのプロデューサーもここで初めて知ったアーティストで、本作の強烈な色彩づくりの中心軸になった。

*

アルバムについて話す前に、エレトロニック・ヒップホップについてまず思い出してみる。自分の世代の電子音楽+ヒップホップの融合と言われたとき、やはり一番最初に浮かぶのは、Kanye Westの問題作、《Yeezus》(2013)になるだろう。いろんな電子音楽ジャンルの音をかき混ぜ、思い切り結合することで、未来のヒップホップ音楽の形態を予見して持ち込んだようなアルバムと評価される。一方、また2010年代のエレクトロニック・ヒップホップの代表作としては、《Yeezus》に先行して発売されたハードコア・インダストリアル・ヒップホップのDeath Grips 《The Money Store》(2012)や、ハウスやDnBなどの電子音楽ジャンルをヒップホップの形態に並べたVince Staples 《Big Fish Theory》(2017)、IDMやWonky、ジャズまで取り入れたFlying Lotusの代表作《Cosmogramma》(2010)や《You're Dead!》(2014)など、そのほかにもJPEGMAFIAやRun The Jewelsなどの作業を述べられるだろう。最近は新鋭デュオ100 gecsの《1000 gecs》(2019)がDeconstructed Club、Bubblegum Bassのようなハイパーポップ要素にトラップ、シンイング・ラップなどを破格的に結合して注目を浴びた(※特に《1000 gecs》の場合は、Omega Sapienの本作とつながるところがあるので、後で重要に扱う予定である)。

もちろん10年代以前にもそのジャンルのフュージョンはよく見られるもので、例えばKanye Westの《Graduation》(2007)はポップ・ラップシーンに電子音楽の要素を取り入れて流行らせ、K-Popなどにも大きな影響を与えた代表作である。その反面、Run The Jewelsのプロデューサーとして有名なEl-Pは、サブカルチャーな傾向のあるインダストリアルとヒップホップの融合に精通した、90~00年代のオルタナティブ・ヒップホップを代表するプロデューサーであった。南部ヒップホップの代表ミュージシャンで、ヒップホップ史上最高のデュオとして知られたOutKastもキャリアー全般に通じてエレクトロ・ファンクな要素を積極的に利用した。はるか昔にまで上ると、Afrika Bambaataa & The Soul Sonic Forceの 《Planet Rock》(1982)にも触れられるだろう。

一方、韓国ヒップホップシーンでのフュージョンの試しも割とたくさん述べれる。その分野で最近一番注目を浴びるミュージシャンは、ラッパーKim XimyaとプロデューサーFRNKでできたデュオの”XXX”がいる。《KYOMI》(2016)での衝撃的な登場から始め、《LANGUAGE》(2018)と《SECOND LANGUAGE》(2019)につながるシリーズがもたらしたインパクトは、この間の韓国のオルタナティブ・ヒップホップアルバムの中で断然大きな波及力を見せて、シーン内のオルタナティブ音楽の位置づけを揺らした。ほかの誰かは、電子ヒップホップの代表作として、ハウス、ディスコ、ロックなどをうまく取り合わせた実験作、Pentoの《Microsuit》(2010)アルバムもラップファンたちによく言及される。電子音楽ミュージシャンとヒップホップミュージシャンが共にいるGrack Thanyクルーもコンピレーションアルバムなどで現在も活発に活動しており、所属アーティストのTFO《ㅂㅂ》(2017)や、Moldy《Internet KID》(2018)なども重要な作品として捉えられている。

エレクトロニック・ジャズ・ソウル・ヒップホップを試したSimo & Mood Schulaのセルフタイトル(2011)はその年の韓国大衆音楽賞のヒップホップ音盤部門で受賞も果たした(※ちなみに第1トラックの題が〈Planet Rock〉なのも考えてみるところだろう)。個性の強いプロデューサー・ラッパーのNochangが、Just Musicのコンピ《파급효과(Ripple Effect)》(2014)や個人作《MY NEW INSTAGRAM : MESURECHIFFON》(2015)で見せた混乱状態の電子音運用も記憶すべきである。個人的には大衆性とジャンル性の二匹ウサギを取ったと評価されるEpik Highの《Pieces, Part One》(2008)や《[e]》(2009)などで見せたシンスポップやEDM的な要素をこの流れの中で重要に取り入れたい。また、近来の人気ラッパーKid Milliが人気と評価を集め始めたのが、ハウスの要素が強い印象を残した《AI, THE PLAYLIST》(2018)だったことも忘れずに追加したいし、そのアルバムと、本作にも参加したプロデューサー、イ・スホ(leesuho)の個人作《Entertain》(2018)では彼の実験欲求が印象的だった。その他、そもそもエレクトロニックとヒップホップの融合が主な音楽的基盤であるK-Popとの連結性などの批評的に捉えるべきところや、自分のまだ知らない、アンダーグラウンドで企画された音楽的な試しと結果物がいっぱいあるはずだ。

*

やっと本題に入ろう。結論から言うと、Omega Sapienの本作《Garlic》もまた、系譜があったりなかったりするこの「韓国・エレトロニック・ヒップホップ」を論じるにおいて、重要に取り扱われるべきアルバムになるだろうと予想するのである。その代表的な理由として、まず、Omega Sapienというアーティストが持った過剰なエネルギーをコアな電子音楽に代入してシナジーを起こしたこと、そこで使われたバブルガム・ベースやジャングル、DnB、ハッピーコアのようなジャンルが韓国ヒップホップシーンじゃもちろん、電子音楽界でも主流ではなかったこと、近来の英米音楽界で、サブカルチャーから始まって徐々にポップ界に現れ出しているハイパー・ポップを韓国ヒップホップで本格的に試したことなど、2020年の韓国音楽界ですごく独歩的な一作として位置づけられると思うからである。

本作は、いったん、強い。おそらくハードコア・エレクトロニック・ミュージックの影響下にあるだろう。しかし、普通「ハードコア」と言われると思いだす、暗くて暴力的なイメージとは違って、本作は基本的に明るくて楽しい(※〈WWE〉くらいを除くと)。それに〈Fireworks〉や〈Serenade for Mrs. Jeon〉に至ると、ある種の麗しき寂しさまで感じられるのだ。《Yeezus》では散漫なエネルギーが混乱と破壊として現れたとするなら、本作ではそれをとにかく上昇する方向へ引き上げようとしている。

例えば、〈Happycore〉を見てみよう。題名通りハッピーコア(※ハッピー・ハードコア)ジャンルの曲で、散漫なジャングルビートに明るいキーボードを乗せる特徴がある。そのジャンル名ごとく「幸せ」を題材にして激しく吹き荒れるレーブの上で、もっとエネルギー値の高いラップをすることで、やはり散漫な感じでありながらも、各ジャンルの特徴を生かした面白いトラックになった。日本の特撮モノをモチーフにしたMVも、現在ハッピーコアジャンルがジャパニメーションのようなサブカルイメージとよく結合して使われるのと繋げて考えてみるところだろう。Omega Sapienがヒップホップにどうサブカルを持ち込むのか?逆に、こんな純度の高い(?)サブカルをどうやって立派なヒップホップに作り替えたのか?

*

本作のハイパーポップな側面を見てみよう。ハイパー・ポップが論議され始めた背景にはA. G. Cookが設立したPC Musicレーベルがある(※最近、A. G. Cookの《7G》(2020)発売記念オンラインコンサートにOmega Sapienを含めたBalming Tigerクルーが客演として招待されたりもした)。バブルガム・ベースなどと呼ばれる彼ら特有の音楽色はそのレーベルだけでなく、SOPHIE、100 gecsなどのアーティストからも見られ、彼らの「過剰」に感じられるポップの特徴を徐々に「ハイパーポップ」とラベリングし始めた。

本作でそのような方法論が見られるトラックは、(100 gecsを直接思い出させる〈WWE〉や〈Fireworks〉もあるが、)やはり自ら「ネオ・K-Pop」を提唱し、それに似合う作品を次々と出している、SUMINがプロデュースした〈Ah! Ego〉だろう。ベースが湧いてきて、グルービーに弾むビートの上でOmega Sapienが余裕にラップをしていると思ったら、いつの間に直線的なシンスがグルーブを消去する転換を迎える。キックが高潮すると同時にキラキラするベルの音が鳴るうえで「きみが俺のこと嫌いだからきみがホントにくい!」と駄々をこねる(?)場面は、違和感を起こすと同時に、むしろその強烈な転換を押し付ける圧力のせいでか、その瞬間の「自然らしさ」の基準を消去するように感じられた。

このような「過剰さ」がやはりハイパーポップの論議につながるだろう。ジョン・デハンはハイパーポップが「同一な構造または類似な構造を反復することにとどまらず、むしろ全く違う構造を提示」する戦略を駆使することで聴者の予想を裏切り、その音楽に対する疑問自体が過剰の感覚を喚起させると主張する。その主張に沿ってこのトラックを見直すと、SUMINの「ネオ・K-Pop」をハイパーポップ傾向の一環として捉えられるところがあるだろう。そして彼はハイパーポップをサブジャンルとして扱うより、ある種の「分類語」(sortal)として見ることを提案する。そうすることでむしろPC Musicとの直接的なつながりを持たなくとも韓国のSUMINやOmega Sapienのようなアーティストをその論議に参加させられる、という要旨であった(※以上ジョン・デハン、「『過剰の感覚を再現する』音楽としてのハイパーポップ」参照)。それで、無理な前提ではあるが、それでももし自分がハイパーポップをある種の『態度(attitude)』として仮定するなら、Omega Sapienが今まで、そして本作で見せてきた過剰なエネルギーの発現は、すごく「ハイパー」な音楽と見れるだろう。

そのような背景からか、本作の発売直後、このような「散漫で楽しい」特徴がほかのアーティストや評論家の間で、意外とK-Popの側面で見ようとする反応を見かけたが、相当興味深いつなぎ方だった。まず、本作のプロデューサーとして参加したSUMINが提唱する「ネオ・K-Pop」についてチョン・グウォンとヤン・ソハがハイパーポップの観点で論議したことがある。また、ナ・ウォニョンの「『ハイパーケイポップ』に対する未完成年代記」記事では、K-Popシーンで見られるハイパーな試しを、Girls’ Generationの〈I GOT A BOY〉のような先例から、ITZYやFromis_9、cignatureなどの現在の傾向まで整理されている。そのようなK-Popの動きに対して、本作はヒップホップの方法論で、予想もしなかった接点を作り上げる。それも、大衆的と言うより、むしろレフトフィールドのジャンルをかき集めたにも関わらず、だ。K-Popの根っこになるジャンルの最新サブカルチャー傾向を極大化して調合した結果物が、K-Popの未来を予知する立場としてまで論じられる、このアイロニー。

*

ポップの側面ばかり話した感じだが、とにかく本作はOmega Sapienというラッパーを中心にしたラップアルバムである。本作の直接的な比較対象としては、バブルガム・ベースのようなレフトフィールドと呼ばれるエレクトロニックジャンルとラップ音楽を融合した一番代表的な先例としてさっきから言及してきた100 gecsの 《1000 gecs》がある。実際に影響下に置けると思う理由としてまずは、前述したように〈Fireworks〉などで見える100 gecsのようなシンイング・ラップ文法と、〈WWE〉と100 gecs 〈hand crushed by a mallet〉が同様のサンプルを使ったように見えるからである。《1000 gecs》のことは、あらかじめ言うとラップ中心のアルバムと言うより、むしろDeconstructed Club文法で歪曲しようとしする対象としてシンイング・ラップを利用し、聴者の予想を常に裏切ろうとする分裂的実験性をもっと見られる。それに比べて《Garlic》はOmega Sapienのラップが確かにアルバムの中心に位置づけられている。だからこのアルバムは散漫でありつつも、一方ではすごく「整った」ポップ・ラップアルバムなのだ。自分は本作を純粋に楽しみ、色んな脈絡を作ってそこにいちさせたりもするが、そのところからむしろある疑問を捨てられなかった。ラップ中心のアルバムにしては、ラップの役割があまりにも揮発的ではないか?という疑問。

正直、今までOmega Sapienのラップがそんなに好みではなくて、それは本作でも一緒だった(今はだいぶ好みに変わってきている)。それでも真面目に見てみると、アルバム前半はグルーブを充実に生かし、特に〈Ah! Ego〉での変化が激しいビートにきちんと合わせた緩急を見せるパフォーマンスと、〈Happycore〉でのエネルギー高い説破そして高潮するブリッジでの機械的なライミングなどは素晴らしかった。しかし、後半の〈WWE〉や〈Serenade for Mrs. Jeon〉でプロダクションの密度に惹かれる姿は惜しかった。ラップが中心にあるし、素晴らしいパフォーマンスにもかかわらず、プロダクションを通じて来る感想に満たないとき、どう評価すべきだろう。個人的に悩むところである。例えば、自分はDeath Gripsのメンバー、MC Rideのラップスタイルを好まないが、《The Money Store》での破壊的なプロダクションと合致して発揮されるシナジーのために良い感想を得た。このようなオルタナティブ・ヒップホップの評価基準は個人やメディアによって違ってくるし、韓国でもXXXやTFOの作品にまつわる評価の件がよく話題に取り上げられた。

アルバム紹介文は聴者にこう質問する。「洞窟のような隔離期間を耐えている韓国民にオメガサピエンが持ってきたものは?」本作の題名「Garlic」、つまりニンニクは、韓国の建国神話の重要な素材でもあるし、実生活で韓国人が料理の素材や調味料としてよく好むものである。つまりこれはすなわち「韓国」と言う正体性につながるのだが、実際に含まれている音楽は異国的で、むしろ歌詞の8~9割以上は英語なのを考えると矛盾に思うところでもある。しかし、本当にそうか?ナ・ウォニョンが、Omega Sapienの参加したBalming Tiger〈Armadillo〉に対して「『国籍-関係なさ』を基盤に作られた地域性」を感じると評したのを思い出すと、彼は今度もただ彼の背景となる文化コードを開くだけだ。ニンニクは神話の素材でもあるが、それよりも日常の近くにある食品で、別に固有の飲食でもない。このように、我らの日常の中で国籍正体性が画一化されて現れるわけでもないのと同時に、どこで何をしてもその国籍の背景から逃れにくい。そんな側面から見て、アーティストのディアスポラ的な背景とサブカル感性が「ニンニク」という予想もしなかった単語に比喩されているのも興味深かった。それが、ヒップホップだけでなくエレクトロニックやポップシーンにおいても重要な代案的位置を占めるだろう本作に対して、それでも「韓国ヒップホップですが⁈」と自慢できる理由なのかも。

おすすめ度:★★★★

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?