ねぇ。伝えたい事があるの

「ねぇ。厚洋さん。

今更ながら何だけど…。

本当にありがとう。

貴方が真愛の旦那様で良かった。」

と伝えたい。

今年で結婚48年になるが、厚洋さんはすでに彼方の人になった。

結婚記念日が近づいた今日、新聞の

「ケアする男への第一歩」

という見出しが飛び込んで来た。

関西大学の多賀先生が

ー これから育休を取得する方への

メッセージを ー

と問われて応えられた内容であった。

それを読んでいて、何とも46年前の真愛が幸せで、恵まれた環境にあった事なのか感じたのだ。

ー 以下 掲載文 ー

育休は、家庭外の有償労働が休みなだけで、休暇ではありません。家事や育児という家庭内の無償労働をするための期間です。

家事育児は、生活を維持するために誰かがやらなければいけない必要不可欠なもの。

これまでは、その大半を女性が担って来ました。男性がシェアすることで、女性の負担は減り、はたらきに出たり、キャリアアップしたりすることを可能にします。それが女性の経済的的自立と社会的活躍の機会を生み、ジェンダー平等社会の現実的に繋がります。

子供と遊ぶといった育児の楽しい部分だけをやって、例えば、うんちのおむつ替えや授乳「ミルク」など、大変な部分は妻に任せる。

そうした夫に対する妻からの不満の声を聞く事があります。

産後休暇の間、夫は出産という大仕事を終えた妻が十分に休息を取れるよう家事育児にしっかりと取り組み、精神的にも妻を支えられるといいですね。

そのためには。育児に入る前に

⓵夫婦で家事育児のタスク(仕事)を全部

洗い出し、分担を相談しておくこと。

⓶夫は育休に入るまでに、十分な家事のスキル

を身に付けておく事が重要です。

妻の方が家事が得意なら、夫にやり方を適切に伝えた上で、暫くは見守ってあげてください。

最初は上手くできなくてもだんだん上達していくはずです。

相手のかじのやり方が自分と違っていると、ついつい指摘したり非難したりしたくなりがちですが、家事のやり方に絶対的な『正解』はありません。時にはお互いのやり方を尊重し合うことも必要です。

家事育児を協力して行う中で、夫婦の絆も強められる機会になると思います。

いま、欧州を中心に国際社会では、家事や育児、介護を担うとともに、自分自身を労わる事ができる男性を「ケアする男」と呼び、ジェンダー平等に寄与する新しい男性像として注目を集めています。

男性の育休取得は、まさに「ケアする男」への第一歩!

そんな自負を持ちながら、実のある育休にしてもらえたらと思います。と…。

家事や育児は、生活を維持する無償の労働。

その大半を女性が担って来たと書いてあったが、真愛の場合は進んでそれをした。

大好きな厚洋さんのために「良い嫁」をしたかったが、教師と良き妻は真愛の力では両立できず、勝手に想像した良き妻像になれず、

「私は、女中じゃない。」と泣いた。

勝手に、自分で作り上げた良い女房像になれなくて、嫌われるのではないか。もっと、尽くさなければならないのではないかと悩んだのだ。

「真愛は大事な俺の嫁さん。

できる範囲でやればいいんだよ。」

と厚洋さんに言われた。

それでも、子どもが出来るまでの2年間は「亭主関白」の家庭を理想としていた。

ところが、妊娠し、切迫流産を2回もした真愛は厚洋さんに大事にされた。

元々、真愛よりも料理が上手で、掃除も洗濯もみんなしっかり出来ていた厚洋さんだったので、何の心配もなく彼がやった方がみんな上手だった。

この先生は、

「家事や育児を男性がシェアすることで、女性

の負担は減り、働きに出たり、キャリア

アップしたりすることを可能にし、

それが女性の経済的的自立と社会的活躍の

機会を生み、ジェンダー平等社会の現実的に

繋がります。」

と書かれていた。

その通りである。厚洋さんはジェンダー平等社会なんて言葉は知らなかったが、「人は全て平等で自由である。」という根本の考え方があったので、「やれる人がやればいい。」という考え方だった。

「俺は子どもを産むこと以外

みんな出来るぞ!」

と威張っていた。

そういう言い方をしてくれたので、深夜の授乳も厚洋さんがやってくれた。真愛は育休を取らずに産後8週間で復帰した。

希望していた卒業学年も担任する事ができたのも、厚洋さんのサポートがなければできなかった。

夜泣きや夜の授乳も厚洋さんが起きてやってくれた。

「ママのオッパイは、パパのものなので

おっぱいが出ないのね。

ごめんねミルクで…。」

なんて馬鹿なことを言いながら、彼が起きてくれた。

初めてオムツを取り替えた時は、

「俺も変わったな!

ウンチの始末までするんだぞ。」

と笑った。それは真愛にとって

「お前が好きだから、お前が大事だから

やってるんだぞー!」

と聞こえた。

育休は数週間で終わってしまうが、厚洋さんはそのままずっと育児のサポートをし続けてくれた。

「学校の家庭科の時間で、俺が作った!」

と、可愛いエプロンや袋を作ってくれたり、息子のお弁当も作ってくれた。

育児だけではない、真愛も育ててくれたのだ。子どもを産んでからしばらく朝食を作ってくれた厚洋さんは、そのまま、ずっと43年間も、厚洋さんが亡くなる3ヶ月前まで作ってくれた。

真愛の校外学習のお弁当も作ってくれた。

「誰がやったって良いんだよ。

やれるやつがやる。

手が空いてるやつがやる。

上手い方がやるで良いじゃないか。」

彼は「ケアする男」だったのだ。と言いたいが、「自分自身を労ることはなく、自分自身の好きなことをやっていたのだ。」

育休を取らなければならないとか、育休中に〜しなければならないとか思いながらストレスを感じながらやるのではなく、

「やれる時にやれる人がやる!」

「男子厨房に入らず」「男の癖に!」なんて口で言っていても、「本当に思いやりのある男」なら、何でもやってくれるのだ。

今回の新聞を読んで、いまだに、協力出来ない男がいると思うと、あの頃の厚洋さんは本当に進んでいた人なのだと思う。

そんな厚洋さんのもとで、自由に生き生きと仕事をして楽しく教え子と過ごせたのは、最高に「幸せな女」だと思う。

さらに、息子も厚洋さんに似て結構な子育て協力をしている。

厚洋さんの姿を見ながら、息子は育ったのだろう。

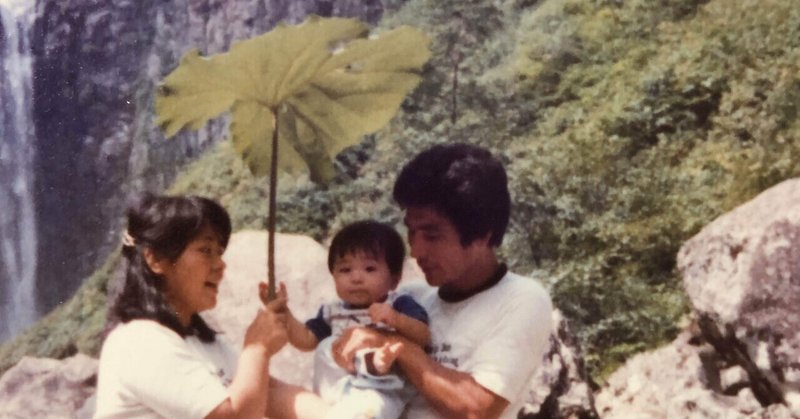

2人が仕事に夢中であったため、祖母に育児を任せ、大きくなってから家族旅行が少なかったため「反面教師」になり、今の息子は、頻繁に家族旅行にいっている。

(小学校入学前までは、毎週のように家族で

小旅行をしていたのだが、彼は小さくて

覚えていない。笑笑。)

とにかく、結婚記念日近くの今日。

厚洋さんに伝えたい!

「ねぇ。厚洋さん。

今更ながら何だけど…。

本当にありがとう。

貴方が真愛の旦那様で良かった。

厚洋さん。

貴方は本当に素晴らしい人だったのですね。

真愛は、貴方のお嫁さんで幸せでした。」

と。

ありがとうございます。 愛しい亡き夫厚洋さんに育てられた妻「真愛」として、読み手が安らぐものが書ける様頑張ります