名画日本史(孔雀明王像)

「名画日本史」というタイトルのやや大型本を大学の生協で見かけて、3000円近くする高価なもの(学生にとっては少なくとも)を買うか買うまいか数日逡巡した後、結局購入してぼつぼつ読み始めたのが日本画との出会いであろうか。発行が2001年3月とあり、買った時期もちょうどそれぐらいだと思うので、すでに20年経ったことになる。

それまでは地元の地場産業が陶器関連であったこともあり、陶芸が一番の関心分野であったが、この本をきっかけに興味のジャンルの幅が広がったことは間違いない。

生協で買った本は2巻目で、1巻目がどのようなものかは知らない。昨日懐かしんで表紙を見てみたらようやくその事実に気づき、慌ててヤフオクで1巻目を買ったところである。

この本の面白いところは、日本画の中のジャンルに関わらず、かなりランダムに作品とその背景を紹介しているところであろうか。例えば中国・北宋時代の「孔雀明王像」の後に、平賀源内の「西洋婦人図」が紹介される。

各絵の紹介ページではサブタイトルがあり「孔雀明王像」では

「クジャクは特別の鳥のようである。霊力があると信じられ仏画にも描かれた。その仏画が伝統の技術を復活されて・・・」

とある。続く解説には

・およそ5000羽ほどのクジャクが国内にいる。

・病人を癒すために中庭にクジャクを飼っている病院がある。

・六世紀終わりには中国経由で日本に輸入されていた。インドでは豊穣のシンボルとされ、悪を追い払う聖鳥(小動物や蛇を食べる習慣があるため)としても崇められていた。

・密教(孔雀経法)の伝来以降、10世紀には雨請いの祈願に、11世紀には幅広い現世利益が貴族社会に受けて長寿延命、安産に効くともてはやされた。

・孔雀経法の本家は京都・仁和寺であり複数の孔雀明王像が伝来していたが、相次ぐ戦災の後中国からのものはこの1点だけが残された。

・二十世紀の初めと終わりに、木版印刷での再現が行われた。

この最後のトリビアがユニークだ。こうした仏像の類を木版で刷る習慣はおそらく現在でも残っているだろう。多くの人に信仰の対象を配るなら、木版が一番手っ取り早い。百歩譲って大津絵にようなざっくりした絵画までが限度であろう。

しかし、孔雀明王像を木版化するのは相当な困難を伴うであろうし、その背景には何があったのであろうか。

答えは1904年アメリカ・セントルイス万博にあった。東京の光村印刷の創業者・光村利藻(1877〜1955)は、神戸の豪商光村弥兵衛の長男で15歳で父を亡くし莫大な遺産を相続。写真に異常な興味を示し、金に糸目をつけず機材などを購入。さらに趣味が高じて1901年に光村印刷の前身である写真製版印刷会社を起こす。

1903年、ときは日露戦争の直前で日本は国際舞台で存在感を示すためにセントルイス万博ではとびきりの工芸品を用意する必要があった。光村はその一端を担うべく「日本独特の木版印刷で、世界最大のものを作る」こととなった。既に日本の浮世絵は西洋で知られる存在であり、印象派の面々にも影響を与えるほどになっていたものの、決して大きさでアプローチするものではなかった。(せいぜい3枚続が関の山)

下絵では写真技術を使ったものの、その他はすべて伝統工法だったが、当時の彫師や摺師はそうした難題を乗り越えて作品を製作した。監修は当時美術雑誌の「国華」で木版印刷の主任を務めていた田村鉄之助。名匠として名高い人物であった。結果万博ではグランプリを受賞。威信を掛けた仕事は、見事世界に評価された。

ときは流れて1990年。光村印刷創業90周年の記念事業で「万博の再現」という話になった。

版木は兵庫県立近代美術館で保管されていたものの、ヒビが入り、部分的に縮みや歪みが見られた。おまけに「見当」(版画や印刷で紙の位置を決めるための目印)が無いときた。

京都・芸艸堂の摺師椙本喜一や木版職人竹中清八らが試行錯誤の末1300回以上の刷りを重ねようやく完成させたが、関係者は、このような大仕事は今後できないであろうと語る。一流の職人は高齢化しリタイアしてゆくし、後継者の問題もあるからだ。

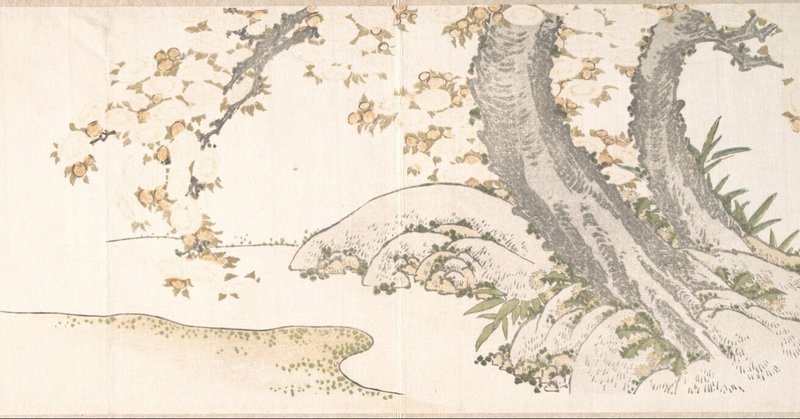

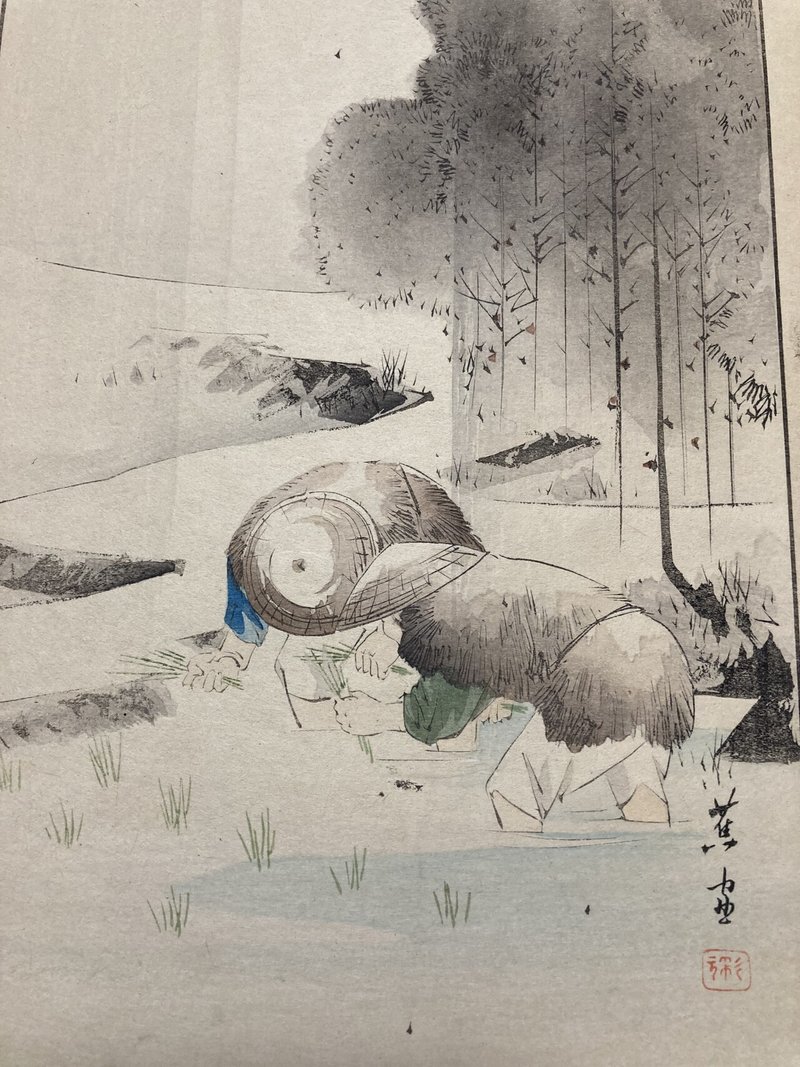

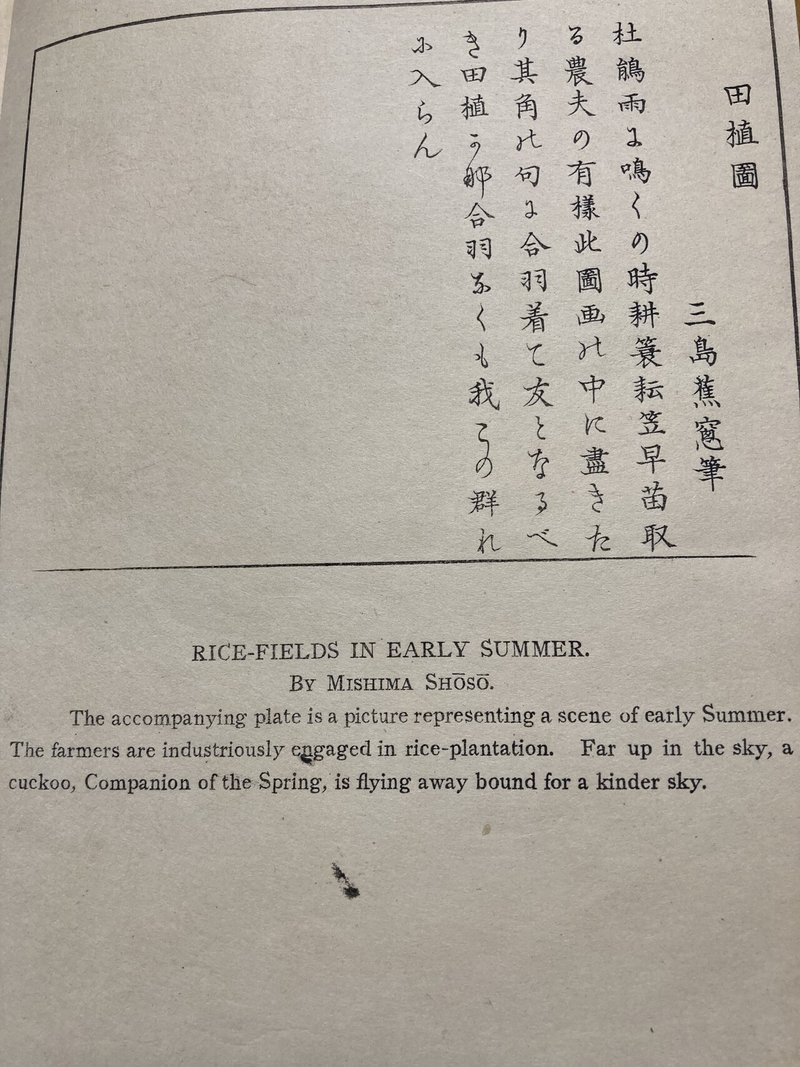

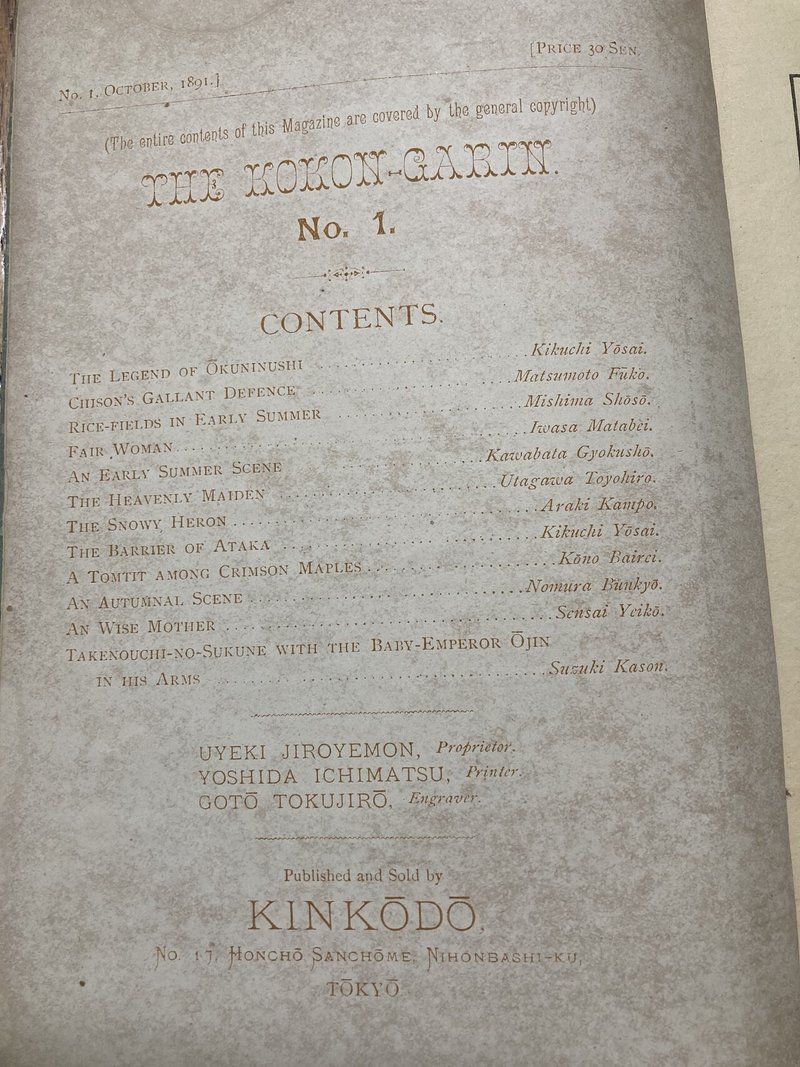

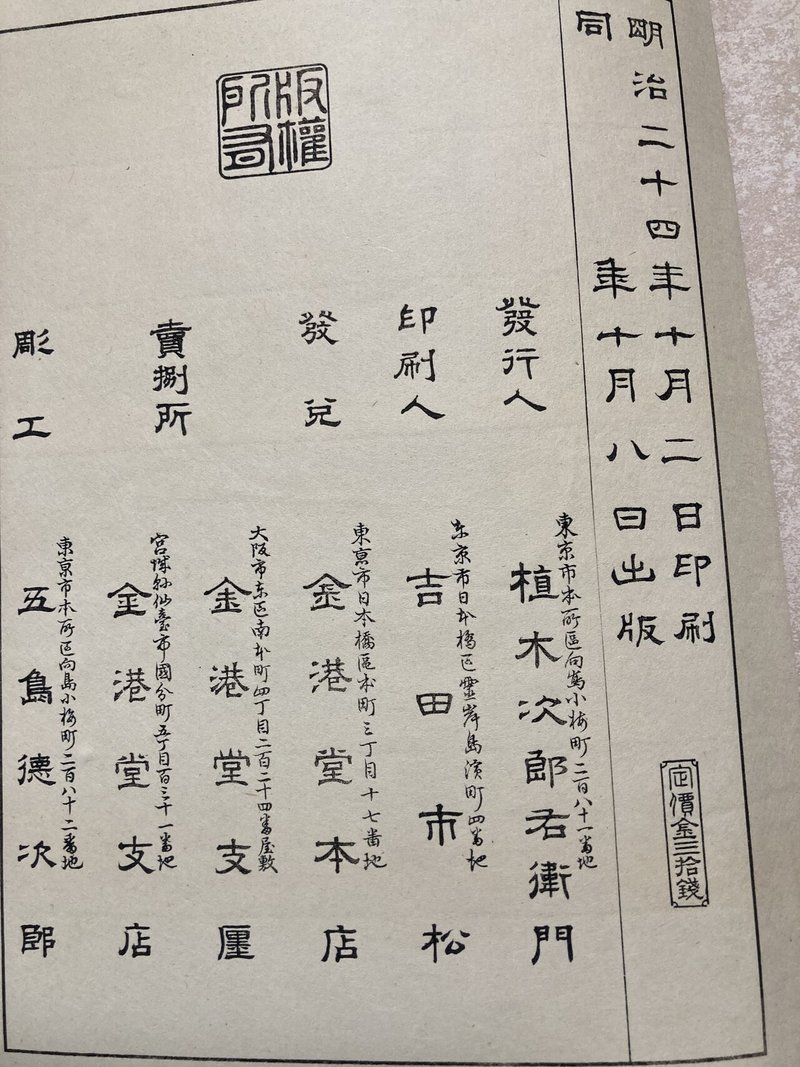

木版で再現されていたという話にもっていく下りとさらに「国華」に結びつけるあたり、さすがの朝日新聞社(現在の発行者)と思った。さすがに当時の「国華」は持っていないが、明治24年に金港堂より発行された「古今画林」は手元にあったので、一部掲載する。

こうしてみると確かに木版と分かるものの、なかなか繊細な仕事をしているし、英語でのキャプションまで付けられているところを見ると、かなり海外を意識していることが分かる。この仕事にプライドを持っていたのだろうと思う。

よろしければサポートお願いいたします。