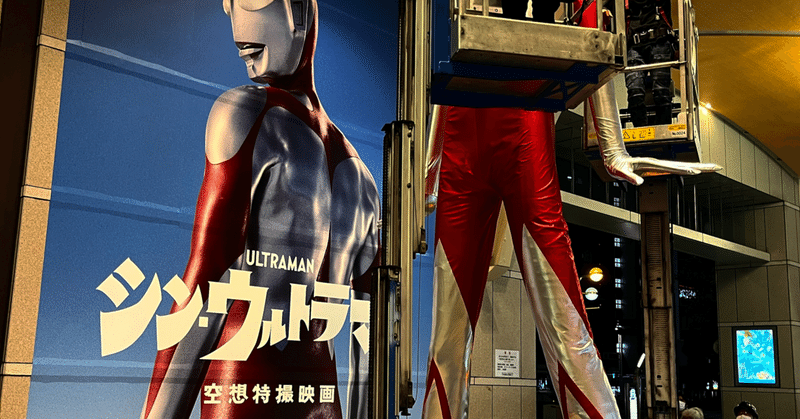

『シン・ウルトラマン』の感想。「政治でも愛でもなく」

関係者すらコメントで「国際社会が現実的に」「政治家の思惑が」と語っているのが意味分からん。

— 七乃二条 (@Amethysteria) May 15, 2022

今作、国家や政府に人格は一つもなく、単なる手続き・背景として描かれていたに過ぎないではないか。

散々解説され尽くした前作のテーマ・コンセプトをそのまま今作の感想に転用するのはどうなんだ。

まず一つ言いたい。『シン・ゴジラ』と同じコンセプト/テーマで本作を語るのは如何なものか。

『シン・ゴジラ』は正しく「大災害とそれに立ち向かう名もなき人々」を描いていた。

「官僚組織のサラリーマン性」「選ばれた訳ではない『その他大勢』の活躍」「逃げ惑う民衆の撮影したショットの活用」「余りある人間味の中に垣間見えるヒーロー性」はすべてそのコンセプト/テーマを描くために用意されたものだ。ある側面でのリアリティが徹底されていたのもまた、「ゴジラ=リアルな災害」と印象づける役割を果たしていた。

『シン・ウルトラマン』を称賛/批判するいずれのセクトにも、「『シン・ゴジラ』のテーマが『シン・ウルトラマン』にも通底している」と、オートマティックに無批判に断じている者があまりにも多い。

曰く「実際にウルトラマンが現れたら確かに国際問題になる」「国際社会における日本の立場がリアルだ」「政府組織や自衛隊の人間味がよく描かれている」――正気か!?!? お前たちは何を見た!?!?! 確かに、作中世界に国家政府は存在していた。原典の特撮ドラマでは無視されていたそれが描かれていた。しかし、あくまで最低限だった。「手続きを必要とするので、その作戦は実行できません。しばし待機してください」などという「タテ社会」はついぞ一度も描かれなかった。

『シン・ゴジラ』で活躍した「名もなき人々」は本当に描かれていたか? こちらも必要最低限は描かれていた、かも知れない。少なくとも禍特対は巨災対とは違い、選ばれしエリートとして描かれている。では名もなき人々は? 「怪獣から逃げ遅れた少年がいる」「巨大化した女性に群がるSNSハイエナがいる」……しかし、彼らは物語の要請上登場したに過ぎず、政府にしろ、国家にしろ、世間にしろ、彼らは禍特対にとっては「障害」にすらなっていない。描かれれば十分、すぐさま消し飛ぶ「背景」だ。

『シン・ウルトラマン』は、「『ウルトラマン』を現代社会のリアリティの視点から自己批判的に捉え直した政治劇」ではない。一部にそういう要素を含むかも知れないが、決してコンセプト/テーマはそこにはない。では、本作に於いてコンセプト/テーマとなっているのは何か。それは分かりやすく言えば「対話」である。

『シン・ゴジラ』であれほど「やらない」と言っていた「人間ドラマ」を全面的に採用したのは、ドラマの前半で「不在」と「没交渉」をキーにしたのは「対話の可能性」を描くために他ならない。

本題に入る前に。

本作の感想においてもう一つ、分かりやすく失敗しているものが「本作は政治物語ではなくて、人間ドラマ。異星人との交流。愛の尊さを描こうとしているが、尺の都合で物足りない」である。

疑いなく、キャッチコピー「そんなに人間が好きになったのか、ウルトラマン。」に引き摺られている。

確かに、物語上ではウルトラマンを一貫して「神永さん」と呼び、人間として扱い続ける浅見弘子が重要な位置を占める。それどころか、彼女にはウルトラマンに救われるシーンもあれば、ややセクハラ的なお色気(風)シーンまで用意されており、これでもかと「ヒロイン」として描かれている。これが大きなミスリードを誘う。

この映画で描かれているのは、一貫して「対話」である。

アバン〜序盤に登場する、言葉を持たない禍威獣。各々がスペシャルな禍特対によるオペレーション。続いて現れたウルトラマンは言葉こそ発しないが、人類にアイ・コンタクトを送る。

あらゆる言語を司り、政府を脅迫する詐欺師・ザラブ。真の目的をひた隠しに、人類を教導しようとするメフィラス。(彼らは、対話の相手として人類を認めておらず、ウルトラマンとの対話に終止する。)

最後に、人類を滅ぼすためにやってきたゾーフィ。ウルトラマンは対話を試みるも、当初、ゾーフィを説得することができない。彼は一度ゾーフィが送り込んだゼットンに敗北、二度目の戦闘で辛勝するも瀕死に陥るが、最終的には対話によって人類ともども救命される。(尚、ゾフィが「ゾーフィ」と呼称され、ゼットンを操るといった展開を違和感なく描いたことが本作の最大のアガるポイントだ。)

次々と現れる敵が徐々に「対話」可能な相手に変わっていくのと並行して、神永と浅見(禍特対)の「対話」は、互いの持つ知識の共有から、互いを利用し合う関係を経て、一つの目標に向かって正に共闘する関係へと進展していく。

そして、「対話」の末に何があるのかといえば、「対話の可能性」とは何かといえば、「変身」だ。

そもそも「変身」とはなにか。本作に於いて重要なことだが、「ウルトラマンは変身能力を持っていない」。「変身」とはあくまで「自分が引き起こした事故で亡くなった神永新二を救命する為に彼とウルトラマンが合体したことで得た能力」である。{補足すると、ザラブやメフィラスは「にせウルトラマン」や人間態に「擬態」するが、これはあくまで「擬態」であり、あくまでザラブはザラブ、メフィラスはメフィラスである。(「メフィラス」の名刺は分かりやすいだろう。)「ウルトラマンが神永新二として生きる」のとは全く異なる。}

本作でも要所で流れた「ウルトラマンの歌」、「胸につけてる マークは流星/自慢のジェットで 敵をうつ」……この歌詞が、ウルトラマンではなく科学特捜隊を指していることは既知であろう。

本作の主人公はウルトラマン=神永その人一人ではなく、禍特対である。つまり、分かりやすく人類への愛を訴えるようになったウルトラマンに限らず、各メンバーに「変身」「変化」が訪れている。同じシチュエーションで同じ人物が違う判断/反応をするシーンが随所にあったことは、覚えているだろうか。そして、その契機になっているのは何かしらのアクションやアクシデントではなく、互いの名を呼び合う対話だ。

故に、「禍特対とウルトラマンの共闘」、「互いに力を認めあい、苦難を乗り越えた末の信頼」が、脚本から削られている。尺の都合という側面は多分にあるだろうが、削るべきシーンとしてそこがチョイスされた、というのは事実である。「ウルトラマンと禍特対の信頼、相互の愛」を説得力を持って描くのであれば絶対に入れるべきシーンを削り、あのVR会議のシーンが残されたのだ。あくまで「言葉をかわすこと」「対話すること」に重きが置かれていることは分かるだろう。

そして、「対話による変化・変身」とは過去の自分では辿り着けなかった所に至ることだ、というのが本作のメッセージだ。(止揚とかアウフヘーベンとか言って分かった気になるガキは一回休み)

分かりやすく「ゼットンを倒すこと」は神永と一体化する前のウルトラマンには、人類の立てた作戦なしには、叶わなかった。

「ウルトラマンになった男」が、「お前たちもウルトラマンになれ」「そのためには対話をすること」と言っている作品だった。投げやりな結論だけれど、モーションアクションアクターに彼の名前が並んでいたのが全てだと思えてしまう。

一人で作品作りはできない。実際に手を動かすのは自分だけであったとしても、或いは、自分自身で手を動かす部分はごく一部だったとしても、その背景には多くの対話があって、ようやく人に認められる作品になる。

脚本家の彼は、作品を発表する度、作者として一人名前が挙げられ、自分自身のパーソナルや過去の作品群と新作を紐付けて、身勝手な「解釈」がされることへの、反論・問題提起にも感じる。

『シン・ウルトラマン』の感想戦は、与えられた言葉や、ありふれた賢しげな構造化、権威が語る論理ではなく、自分自身の言葉を投げ合うことで、為されるべきだろう。

僕は、ウルトラマンガイアに出てくるアグルが好きです。青いからです。

<了>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?