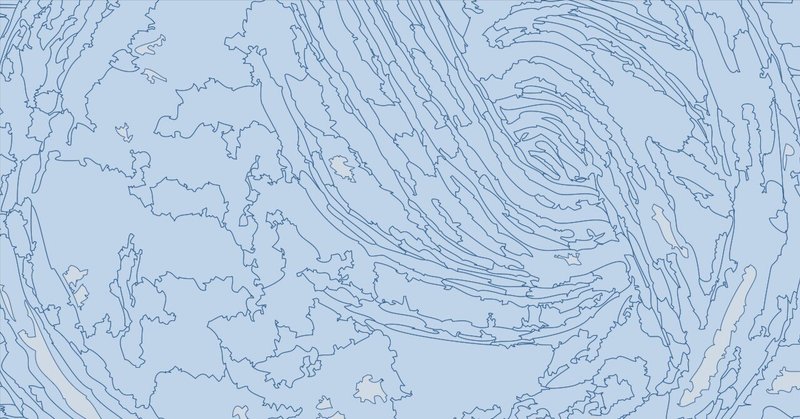

流れるから、きらめく川

年をとったせいなのか、季節のせいなのか、学生時代を思い出していた頃だった。

勉強も部活もそっちのけで、俺の生活の中心にいたあの子。

あの子が放った言葉でさえもキラキラ眩しく輝いていて、口数の少ないことを残念に思ったり、横顔を眺めているだけでも幸せだと感じたり、俺は何度もご両親に感謝の念を送っていた。

今で言うところの“推し“なんだろう。俺は彼氏でも、友人でもない、一年かぶっただけのクラスメイト。なんとなくグループが違って、なんとなくの距離を保ったまま、あの子との点線は過去のものとなった。

それが今、こんな形で再会するとは思っていなかった。

「なんだよ、穂積だよな? お前、トーキョー行って随分稼いでるって聞いてたけど、戻って来たんだ?」

川べりにあるベンチに腰掛け、川の流れを眺めていると、同年代の男女が声をかけてきた。

そう、俺は戻ってきていた。大学進学とともに離れた故郷。ここに対しても、東京に対しても、特にこだわりはなかった。ことさらに故郷を誇る気持ちも、都会を称賛するつもりもない。

ただニーズがあったから、移り住んだだけ。そしてそれがなくなったから、戻ってきただけ。

「まー誰にでも挫折はあるしな! 気にすんなって!」

あの子の横でべらべらとうるさい男は、気軽に俺の肩を叩いた。

「ゆうくん」

男の大ぶりな動きと対するように、男の服の裾を少しひっぱり制しようと試みる彼女の動きは、とても小さい。

久しぶりのあの子の声だった。けれど、声にすっかり疲れがまとわりついている。嗜める様子だからなのか、それとも一緒にいるこの男のせいなのか。

「瀬川さん、久しぶり。……あのさ、こいつ誰?」

「えっ」「はっ?」

顔色を変えた男は、一気に顔が真っ赤になった。

あの子と共通の知り合いと仮定すれば同じ高校なのだろうが、嫌味ではなく本気で覚えていない。

「お前、普通覚えてなくても、普通少しくらい、取り繕うだろ。普通」

動揺しているせいか、『普通』『普通』と連呼してうっとうしい。

「こいつは覚えてんのに、俺は覚えてないとか……」

『こいつ』と指を指されているあの子は、気まずそうにしていた。

目の奥に絶えずあったきらめきがなくなっていた。あの頃はまるで発光しているようだったのに。

「田中だよ! 二年のとき同じクラスだっただろ、グループも一緒だったし……。てかネタなの?」

「え?」

同じクラスで、同じグループ? 驚きが目に出たらしく、田中と名乗る男は目を逸らすと自信なさげに続けた。

「同じグループ、じゃなかったかもしれないけど、結構一緒にいたじゃん。修学旅行の自由時間だって一緒に回ったし……」

俯いてもじもじしだした姿に、記憶を刺激されるものがあった。おぼろげに浮かんでくる、あの男。俺たちの後ろをちょろちょろとついてきていた、調子に乗りやすく、気の小さな男。

あの小物が、なんであの子と一緒にいるんだ?

「あー、思い出した。すっかり変わってたからわかんなかったわ。ごめんな」

「なんだよ! もしかして他人に声かけちゃったかと思ったじゃねえか!」

あからさまにホッとした様子で、あの子に同意を求めている。

あの子は頷きながらも、俺にかすかに視線をよこしてきた。その仕草に、俺は失望が隠せなかった。俺の知るあの子ならば、こんな陰気な目はしない。

「瀬川さんも、なんか、変わったね」

「え、あー、そうかな?」

俺の軽蔑は顔に出ない。社会に揉まれて、さらに鉄仮面を身につけたと思う。だが、さすが俺の顔色を伺うことにかけては他の追随を許さなかったコバンザメは違った。

「お前っ!」

血相を変えて俺に掴みかかる。胸ぐらを掴まれ、なすがままの俺は田中と目を合わせた。怒りと悲しみと、俺に対する失望。

言葉を続けるでもなく、しばらく田中は肩をいからせたまま俺と向き合い、なにかを心に飲み込むと、俺の服から手を離した。

「行こう、さきちゃん」

あの子はこちらを少し振り向いて会釈した。二人の手はしっかりと握られていた。

目線を川に戻すと、川面のきらめきをまた眺めた。

俺に田中のような存在があれば、今のままでも立ち続けることができたのだろうか。ふと思った。

だが、俺はこれでいい。川は川だからこそ、流れ行く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?