【物語】ハーモニー #2

ミアは緊張した面持ちで部屋に入り、まじまじとラファ―タとレシータを見つめた。

「この2人がクルヴィアからの訪問者…」

金髪の巻き毛に青く澄んだ瞳。薄くも厚くもない、ベリーの色をした唇。服装はベルトの付いたフレアのワンピース。紺と赤のタータンチェックが施されている。ローゼンメイトの織物屋ではあまり見かけない柄だ。そして、何よりも極めて目を引かれたのは彼女たちが双子である、ということだ。瓜二つの容姿を目の前に、ミアは少し狼狽えた。

「…何故、私たちがクルヴィア出身だと知っているの?」

「もしかして、サーシャさんがバラしたの?宿のチェックインをする際、出身地を書く欄が書類にあったわ」

怪訝な顔でサーシャの方に向き直り、問い詰めた。

「た、確かにお二人には出身地を書いていただきました。しかし、それは大切なお客様の個人情報。厳重に扱うよう努めております。ですので、私は他言しておりません」

「じゃあ、一体誰が...」

と、そのとき、1人のわんぱく坊主が部屋にこっそり入り込んできた。年齢は7歳か8歳くらいか。サーシャの後ろに隠れ、スカートの裾をギュッと掴んでいる。顔だけこちらに覗かせ、一気にまくし立てた。

「お母さん!この人たちだよね!!クルヴィアからのやってきた訪問者。もしかしたらスピネルとシトリン、ラリマールを助けてくれるかもしれないんでしょ?!そうしたら、フレアおばさんとジルおじさんも元気になるね。僕、早くあの3人とまた遊びたいっ」

サーシャは驚愕の色を目に浮かべ、言葉を失ってしまった。まさか自分の息子が宿泊客の情報をリストから見つけるとは思ってもいなかった。

「ノーティ…!まさか、あなたが情報リストを盗み見て言いふらしたっていうの?」

「うん。だって、出身情報に『クルヴィア』って書いてあって.…。それで、もしかしたらこの2人が救世主かもしれないと思ったんだ…。本当は、やっちゃいけないことだって分かってる。でも、でも...。あの事件から半年も経つんだよ。早く助けないとあの子たち、死んじゃうかもしれない…一人でも多くの人に訪問者のことを伝えたかったんだ」

嗚咽を漏らし、涙を眼の縁にいっぱい溜めながら、ノーティは何とか言葉を繋いだ。彼は氷に閉じ込められた友人のことを思い出しては、夜、一人泣き明かすことが多かった。母のサーシャも心を痛める息子を見て、何度胸が張り裂ける思いをしたことだろう。できることなら一刻も早く3人を助け出し、再び町人皆の笑顔を見たいと願い続けてきた。

階段を駆け上がり、一足遅く到着したザックもノーティを庇うように言う。

「そうだぜ、サーシャさん。ノーティを責めないでください。本当に、この双子の旅人が事件解決の大きなカギになるかもしれねぇんだ」

ラファ―タとレシータは話の内容に頭が追い付かず、困惑するばかりだった。しかし、ローゼンメイトの町民たちには自分たちを必要としている。そのことははっきりと理解できた。

「あ、あの。私たちが『救世主』とはどういうことですか。詳しくその事件とやらを聞かせてくださいますか」

見知らぬ町で何か大変なことが起こっている。ドクドクと鳴り続ける鼓動がやけに大きく聞こえた。

★★★★20分後★★★★事件のあらましを聞き終えて★★★★

「…という訳なんだ。」

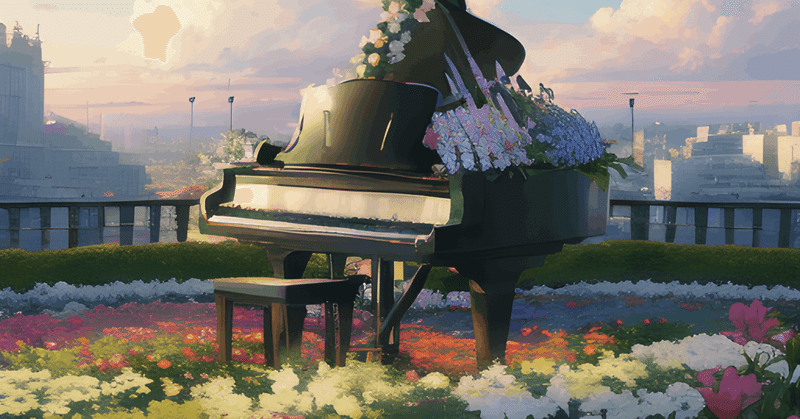

ミアが説明をし終え、時計は0時を少し過ぎていた。ラファ―タとレシータは、即座に頭の中で今しがた得た情報を整理した。惑いの森の泉で遊んでいた子供たち3人は、魔女の呪いで氷に閉じ込められている。解決の道はクルヴィアにいる2人のピアノ演奏者に託されており、その演奏者というのは自分たちのことかもしれない…。そして、ピアノはピッコロが営むアンティークショップ・アネモネの屋上に設置されている。

「1つ、引っかかることがあるわ。ピッコロさんが所有する花畑のピアノを弾けば良いんでしょう。でも、問題は「何を」弾くのかよ。本の頁には…クルヴィアより訪ねる旅人2人によって奏でられる花畑のピアノ...としか書かれていないわ。ピアノ曲はごまんとあるのよ。適当に選んで演奏する曲が呪いを解くとは到底思えない」

レシータが淡々と告げる。それに加勢するべくラファ―タも鋭く言い放つ。

「もっともだわ。もっと詳細な情報...いえ、情報というよりかは指示ね。明確に〇〇の曲を弾け という話なら分かる。だけど、その書物には何も曲についての詳細が記されていないわ。無茶な話よ」

助けを求めたものの足蹴にされてしまい、部屋にいた4人は落胆した。せっかく掴みかけたと思った光の筋がするりと逃げてしまった。このままでは、双子にピアノを弾いてもらうことは困難だ。だが、それだけは避けなければならない。

「...曲に関する明確な指示があれば、弾いてくれるのかい?」

ミアが蚊の鳴くような声で尋ねた。

「ええ。何を弾けば良いのか分かれば、協力するわ。約束する」

その言葉を聞くなり、弾かれたように顔をガバッと上げるラファ―タ。

「ちょっと!レシータ、何言って…」

「ラファ―タは黙ってて。良いでしょう。アンティークショップ・アネモネのピアノ演奏の件、お引き受けします。ただ、どの曲を弾くか分かれば、という条件付きで」

「本当ですか?!」

「ええ、必ずや演奏曲を見つけ出しますよ。待っていてください」

ザックが力強く宣言したとき、風がカーテンを揺らした。ラファ―タは不安げに窓を見つめた。そして心の中で強く願った。『どうか、あの曲ではありませんように』と。

ーーーー★★★★ー翌日ー★★★★ーーーー

「ねぇ、昨日の約束だけど」

「うん」

「もし、『あの曲』だったらどうするの?弾かなきゃならない曲が『あの曲』の場合、レシータは冷静でいられるの?!私はごめんよ!絶対に嫌。母さんがせっかく残してくれたものなのに」

「それならそれで、仕方がないんじゃないの?」

「馬鹿なこと言わないで!あれはそんじょそこらにあるような曲じゃないの!」

「分かっているわよ!それくらいのこと!!あなたに言われなくたってきちんと理解しているわ!!」

戦慄が走る。自分の身体からこんなにどす黒く、低い声が出るとは思わなかった。レシータは両手に顔をうずめ、わなわなと肩を震わせた。思い切り唇を噛む。薄皮が裂け、鉛の味が口にじんわりと広がる。

「.…分かっている。『あの曲』はそう簡単に他人に聞かせられるものじゃないって、私、分かってる。誰にも『あの曲』を聞かせたくない。それを誰より強く望んでいるのは私なの。」

「レシータ…」

「だけど、私は...私たち2人のピアノで誰かの役に立てるなら、それが母さんの願いでもあると信じたいの」

ラファ―タはカッとなって妹を詰問した自分を恥じた。『あの曲』を大切に想う気持ちはレシータよりも優れている、と一瞬でも思い上がった自分を殴ってやりたかった。

そして、ボストンバッグに入った一冊の楽譜が目に入った。焦げ茶色の表紙には大きなⅡのマーク。そのマークがだんだんと滲んでいく。しばらくするまで、ラファ―タは自分が涙を流していることに気づかなかった。

酒場には相変わらず大勢の町民が押しかけ、昨日受けた双子からの条件について話し合っていた。

「しっかし、強気な姉ちゃんたちだなぁ。弾く曲を示せ、だなんてなぁ。まさか、こうも一筋縄ではいかないとはね。怖い、怖い」

「何か、曲についてのヒントが書かれた書物が見つかれば話は早いのだけど。ピッコロのじいさんは何か知ってんのか?」

「それが、また半年前のように自宅の書斎に籠って一から調べ物をしてるぜ。若くないんだから、無理しないでほしいんだけどなぁ」

「私たちも何かできることはないのかねぇ。こうしてただ黙って事の成り行きを見守るのも、辛いよ」

「いやいや、下手に動いて双子たちの機嫌を損ねたら一巻の終わりだよ。せっかく演奏をしてくれそうな感じに事が動いているのに」

「だけど、何もじいさん一人が調べることもないだろう」

喧噪は止まない。一旦この話題を持ち出すと切り上げて別の話をするのが難しくなる。

「…とりあえず、ピッコロさんの店に行ってみるか」

カウンター席の一番端でジンジャーティーを啜っていたミアは決意した。毎日のように聞いている「惑いの森の事件」。今まで彼女はこの半年間、何もできない自分の無力さを心の中で嘆いた。ただ、聞こえてくる噂話を耳で塞いでシャットアウトすることしかできなかった。だが、そんな弱虫な自分とはもうおさらばだ。スピネル、シトリン、ラリマールを救い出すためにも何か自分にできることがあるはず。肩掛けの布バッグをひったくって、出口に向かおうとした。スツールから降りたとき、グッと左腕を掴まれた。ザックだ。

「...…どこに行くんだ、ミア」

「ピッコロさんの店だよ。」

「『アネモネ』には掘り出し物がいっぱいある。それに、例のクルヴィアからの訪問者のことが書かれた本もそこで見つかった。だがな、書物ときたら、やっぱ図書館じゃねぇのか?」

「そうか!図書館には確か、地下蔵書室もあったよね?…もしかしたら、双子たちが弾くべきピアノ曲が載っている本が見つかるかも!さすがザック!早速行こう!!」

2人は石畳の上を革靴を踏み鳴らして駆け出した。

3746字数

ー第3話へ続くー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?