リトルゴールデンブックという沼

ずっと欲しい本がある

1942年アメリカで販売されはじめた幼児用の絵本、リトルゴールデンブック。当時、高価なものだった絵本の約1/10の価格で手頃に買えるとのことで発売から1年も経たず150万部を発行するヒットとなった。

薄くて安いのに丈夫で読みやすい。更にはイラストがとても可愛いため、現在でも世界中にコレクターがいるのが「Little Golden Books」という沼だ。

日本でいうと、スーパーマーケットとかでしれっと売られてたりもする永岡書店から出版されている「名作アニメ絵本」シリーズのような部類の本になるのだが…なんだろうかこの違いは。

※問題作と名高い『ももたろう』。理由はその目で是非…!

私は母がバーゲンブックで買ったらしい80〜90年ぐらいの本を、幼少期に読んで沼に足を突っ込んだ身である。元々は飾り棚に飾ってあった本で、幼稚園に通い出した頃、勝手に自分の本棚に仕舞うようになった。

コレクターというのは初版本を欲しがるものである。

初版本かそれ以外かで、価値は大抵半減する。

普段は子ども向け絵本専門の古書店を見たり、古本チェーン店で訳もわからず売られているものを鼻息荒くゲットしたりするのだが…

私が本当に欲しかったものは違った。

私は『母がバーゲンブックで買ったらしい80〜90年ぐらいの本』を探していた。

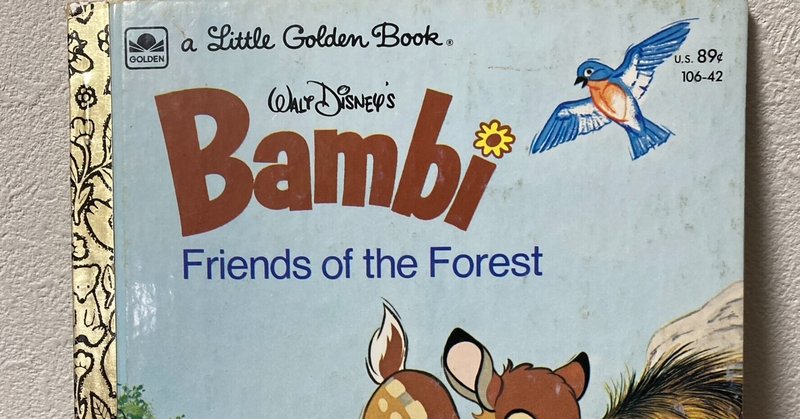

本の名は『Bambi Friends of the Forest』。中学時代、英語の勉強したいと言った友人に貸したら返って来なかった本だ。何度か返して欲しい旨は伝えたのだが…「まだ読めてない」と言われ続け、遂には音信不通となった。

お目当てを見つけるために必要な知識

少々専門的な話をしよう。

リトルゴールデンブックの出版年の話だ。

ここに、母が買った『不思議の国のアリス』がある。

正確に言うと『Alice in Wonderland Meets the White Rabbit』だ。

他にアリスは『Finds the Garden of Live Flowers』と『Mad Hatter’s Tea Party』と副題のないものが出版されている。

少々失礼して、コピーライトの部分を見ると「1951年」と書かれている。

1951年に出版された古いものか?と思うのだが、そうはいかないのがリトルゴールデンブック。これは「初版発行年」であって、この本が発行された年ではない。では、どこで発行された年がわかるのか…を解説しよう。

背表紙

リトルゴールデンブックの背表紙は発行された年代によって異なる。

「ゴールデン」の部分を担っている背表紙も、1942年~47年は青かった。1947年以降、金色のテープが使われることになったけれどこの柄が年代で異なる(写真が銀色に見えるのはハゲてるんだ!)。

この本の背表紙は1969年~1997年まで使われていた動植物柄だ。手元の資料には「にわとり!コオロギ!ゾウ!」とだけ書かれているがクマもウサギも花も蜂もいる。

1997年以降の背表紙はこのイラストを少し小さくしたものが採用されているがクマがいない。リストラされたのだろうか…世知辛い。

分類番号

表紙の右上に書かれた数字を見よう。この本は「105-50」のようだ。

1970年代までは連番が振られていたため、1951年のアリスにはこれが「D19」と書かれている。恐らくD(ディズニー)の19番目に発行された本のタイトルだ。

「105-50」のように3桁ダッシュの形式をとるようになったのは1979年。

1997年からは5桁ダッシュとなったため、この本の発行年は1979年~1996年とわかる。因みに番号も定期的に変わるためイチ指標にしかならない。

ロゴ

筆記体で書かれた「a Little Golden Book」の文字に開いた本を模したようなロゴ。これらも年代によって変化してきた。

gとbを模した目のようなマークから、本のようなマークに変わり、黄色の四角で囲われたロゴ、本を読む「g」を経て、現行は表紙にロゴがなく、筆記体のみ書かれている。

これは60年代に発行されたものと同じため、表紙を見ると一瞬ビクッとする。

アリスの表紙の話に戻ると、80年代後半から90年代前半であることがわかる。本を模したロゴは80年代初めから使われているが、登録商標がついたのは86年頃からだ。90年代後半には次のロゴに変わっており、その間に発行されたものだということが分かる。

価格

この本では記載がないが、本の価格というのも一つの指標になる。

1942年は25セント。20数年後には29セントになり、1968年には39セントとなった…と細かく価格改定がされている。

母が買ったものはバーゲンブックだったので価格改定時期まで売れ残ってたんだな…と哀愁を感じるものもある。

裏表紙

説明が面倒すぎて最後に回してしまったが決定的なのはコイツだ。

1942年の発売以降、何度も改定されているのが裏表紙。

手元の資料では48種類。載っていないカラーバリエーションや、最近の改定を合わせれば50種類を超える。

この本の場合は1983年~1986年に発行されたものなのだが…私の感覚では83年~90年頃がコレのような気がしている。とりあえず資料を信じることにしよう。

因みに1983年から90年代までは間違い探しができる仕様だ。

バーコード

裏表紙を見ていてふと思ったのがバーコード。

UPCという規格が生まれたのが1973年。リトルゴールデンブックに使われるようになったのは1980年代と思われる。

80年代後半から90年代初めの本は表紙にバーコード刻印がある傾向を感じるのだが…アーニーとのシンデレラフィットを見ろよ!!なんで表紙のイラストにかぶせるんだよ…!と、幼少の頃から憤りを感じていた。

これまでのことから、この『不思議の国のアリス』はだいたい1986年頃に出版されたものだということがわかる。

欲しい本が見つかった場所は…

このようにややこしい出版年の違いに加え、普段は版数も気にしているため、実物を手に取るか専門の古書店のWebサイトでしか買ってこなかった。フリマサイトでは自分が確認したい情報が得られないことが多いからだ。

出品者の方々が悪いわけではない。

絵本の専門店でないと「出版年=コピーライトに書かれている年」と勘違いしている古書店(≠ブックオフなどのチェーン店)も存在しているぐらいなので仕様がない。

それに、欲しい情報がないからと言って「○○のページの写真を撮ってください」「△△の部分には何と書かれていますか?」みたいな質問をするのは…なんかすっげぇ気持ち悪いヤツじゃん…

と思って、眺める程度しかしていなかった。

この日もメルカリを眺めながら、いつものように…これは90年かー60年くらいのこの表紙じゃないヤツが欲しいんだよなー。これは裏表紙が50年頃だわー、47年初版のはずだから惜しいなぁ…と考えていたら飛び込んで来たのがこれだった。

89セントで売られていたのは82年から86年。他に出版年を判別する特徴は『アリス』と変わらないのだが、その本には特徴があった。アリスより少し出版年が古いようで、裏表紙が異なっているのだ。

一瞬思った。

…オマエ ワタシノ チュウガクジダイノ ユウジンカ…?

届いてみれば幼少期からこの状態の本見たことないぐらいきれいだった。これが40年も前の本なのか。

見ろよ、表紙側なんて折り目ついてないんだぜ?私の持ってた本なんて最初っから折り目あったぜ?

思ってもみないところで、思い出の本を見つけられたのだ。

英会話教室に通い始めた幼稚園児の頃、英和辞典を傍らにめっちゃ頑張って読んでた思い出が蘇る。良い買い物が出来たなと思うと同時に…その頃なんて慣用表現なんてわかんないもんだからほとんど何書いてるかわかんなかったなって事も思い出した…

※出版年に関する参考書籍

Warman's Little Golden Books: Identification and Price Guide (Steve Santi)

Collecting Little Golden Books: A Collectors's Identification and Value Guide (Steve Santi)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?