ラテン語講座2(文字/音韻編)

期間限定で本文全体を無料公開します(続きは参考文献一覧)

アニマの部屋のチャンネル登録もお願いします

ラテン語の綴りと発音の関係はローマ字読みに極めて近い。

anima「命,魂」であれば「アニマ」と読む。

使われる音も総じてシンプルなので、/l/と/r/の区別はあるものの、全体的に日本語話者にとっては簡単である。

文字と発音

ラテン文字(ローマ字)は本来、古代ローマ人がラテン語のために整えた文字体系だった。

ラテン語の正書法がだいたいローマ字読みなのもそのためである。

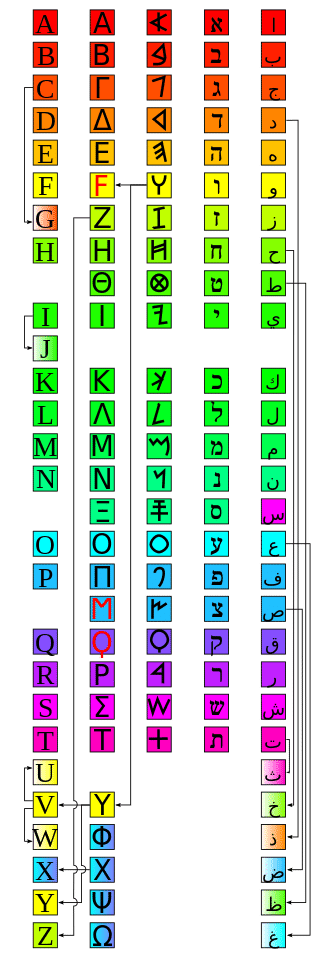

この文字体系は完全なオリジナルではなく、「フェニキア文字→ギリシャ文字→エトルーリア文字→ラテン文字」という派生関係を経ている。

文字についてはいずれ詳しく特集するが、日本の仮名文字が中国語の漢字から作られたのと似たような事情だといえばイメージしやすいだろうか。

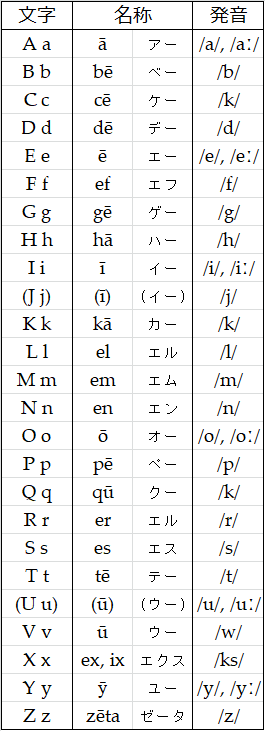

現代のラテン語辞書では普通A-ZのうちW以外の25文字が使われる。

古代には元々大文字のみが存在し、J, U, Wも独立の文字としてはなかった。

小文字は筆記を容易にするための草書体から後に分化した。

J, UはI, Vの異体字から、WはVの重ね書きから遥か後代に作られた。

ラテン文字の起源比較表 (PDM)

左からラテン、ギリシャ、フェニキア、ヘブライ、アラビア文字。

すべて同一起源の文字体系である。

フェニキア、ヘブライ、アラビア文字は子音のみの表記体系である。

ギリシャ文字の母音字はフェニキア文字の子音字を転用するなどして作られた。

ラテン文字にもそれが受け継がれている。

発音は古典期(前1世紀-後1世紀前半頃)のものが標準として定着している。

(といってもその前後でも大きく変わるわけではない)。

この記事でもそれに準拠し、J, Uや小文字も併用して説明する。

発音は/ /で示す。綴りは< >で明示することがある。

基本的に綴り通りに読めばいいのだが、一部に注意点がある。

・<c>はカ行子音/k/を表す。

・<j>はヤ行子音/j/を表す。

・<v>はワ行子音/w/を表す。

・母音には/a/(ア)と/aː/(アー)のような長さの区別がある。

ラテン語の母音には長短の区別がある。

古代の文献記録には長短が記されていないことが多いが、現代の辞書では短母音を単にa, e, i, o, uで、長母音をā, ē, ī, ō, ūのように長音記号付き文字で示す。

言語学の発音表記では別の長音符で/aː/のように示されることが多い。

短いことを明示したいときは短音記号付きのă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭが使われる。

発音記号の/j/がヤ行子音に当てられている点にも注意してほしい(後述)。

まずは大まかなところを解説する。

原則ローマ字読みで通し、英語、イタリア語、フランス語のように読まないように注意してほしい。

<Y, y>と<Z, z>は外来語用の文字なので別枠で説明する。

<A, a>

短母音a /a/(ア)、長母音ā /aː/(アー)を表す。

前述のように他の母音字共々フェニキア文字段階では子音を表していたが、ギリシャ文字やラテン文字としては母音の表記に流用された。

anima /anima/ (アニマ)「命,魂」

āla /aːla/ (アーラ)「翼,腋」

<B, b>

/b/(バ行子音)を表す。

bs, btのみ例外的に/ps/, /pt/と発音されたと考えられている。

後続の/s, t/の影響で/b/が/p/に変化するためである。

古代碑文では実際に<PS, PT>と綴り直されている例もある。

bonus /bonus/ (ボヌス)「良い」

plēbs /pleːps/ (プレープス)「平民」

obtineō /optineoː/ (オプティネオー)「保持する」

<C, c>

/k/(カ行子音)を表す。

サ行やチャ行の子音にはならない。ci, ceも「キ」「ケ」である。

同機能の文字<K>は古典期までにほとんど使われなくなった(後述)。

<C>は初期には/k/と/g/の両方に使われた。

古典期には原則/k/専用になったが、男性名Gāius「ガーイウス」の略記C.やGnaeus「グナエウス」の略記Cn.などに/g/用法の名残りが見られる。

centum /kentum/ (ケントゥム)「100の」

<D, d>

/d/(ダ行子音)を表す。<di, du>は「ディ」「ドゥ」になる。

dominus /dominus/ (ドミヌス)「主人」

<E, e>

短母音e /e/(エ)、長母音ē /eː/(エー)を表す。

edō /edoː/ (エドー)「食べる」

ēruptiō /eːruptioː/ (エールプティオー)「爆発,突撃」

<F, f>

/f/を表す。英語のfのように下唇と上歯を合わせて出すのが普通だったといわれる。日本語のファ行子音も極めてよく似た音なので実用的にはどちらでも問題ないだろう。

ラテン語でも古い時期には日本語のファ行子音のような音だった可能性が指摘されており、古典期に自由変異として出現し得た可能性もある。

/w/を表す古いギリシャ文字<Ϝ, ϝ>(ワウ)に由来する。この文字はギリシャでは後に廃れたが、地方によっては前2世紀頃まで使われていた。

ラテン語で/f/に当てられたのには理由がある。

古代ギリシャ語には/f/の音がなかったが、エトルーリア語には/f/を表す文字が必要だったので、当初<FH>という二重字が使われた。

それを受け継いだラテン語でも初期には<FH>で、後に省略して<F>単独で/f/が表されるようになったのである。

faciō /fakioː/ (ファキオー)「成す,作る」

<G, g>

/g/(ガ行子音)を表す。<gi, ge>も「ギ」「ゲ」になる。

~前3世紀頃に<C>を変形して作られた文字で、この文字の初期の使用者としてスプーリウス・カルウィリウス・ルーガという人物の名が伝わる。

genus /genus/ (ゲヌス)「種族」

<H, h>

/h/(ハ行子音)を表す。

非常に弱い音で、hで始まる語は母音で始まる語と同じ扱いを受けた。

文字としてはギリシャ文字のΗを起源としている。Ηも元は/h/のための文字だったが、標準ギリシャ文字では後にΕの長母音に転用された。

ラテン語ではēと音写される音である。

(古代ギリシャ語のε, ει, ηの関係についてはいずれ言及する。

herba /herba/ (ヘルバ)「草,植物」

<I, i>

短母音i /i/(イ)、長母音ī /iː/(イー)を表す。

古代には母音/i(ː)/も子音/j/も<I>と書かれた。

iter /iter/ (イテル)「旅」

īcō /iːkoː/ (イーコー)「打つ」

<J, j>

/j/(ヤ行子音)を表す。/i/の子音版に当たる。ジャ行子音にはならない。

古代には母音/i, iː/も子音/j/も<I>と書かれた。

jaciō /jakioː/ (ヤキオー)「投げる」は古代風に書けば<IACIO>になる。

母音に挟まれた位置の<I, J>については後で補足する。

ちなみに<Y>はラテン語では外来語用の母音文字である(後述)。

ヤ行子音+/i/はjiではなくiと書かれることが多かった。

jūstitia /juːstitia/ (ユースティティア)「正義」

<K, k>

/k/を表す文字のひとつ。同機能の<C>に押され古典期までにほとんど使われなくなった(ごく一部の語に習慣的に残る)。

Kalendae /kalendae/ (カレンダエ)「朔日」

この語はcalō /kaloː/「呼ぶ」の派生語でCalendaeとも書かれることがある。ただし略記は普通Kal.となる。

ラテン語には/k/を表す文字として<C, K, Q>があり、古くは後続音の違いによって使い分けられた(詳細は省くが/a/や通常子音の前で<K>、/e, i/の前で<C>、/o, u/の前で<Q>など)。

この体系はエトルーリア語に/k/と/g/の区別がなく、<C, K, Q>をすべて/k/に当てたことで生まれたものだと考えられている。

しかしこの使い分けは余剰的だったため最古期から混同が多く、(後述の<Q>の使用場面を除き)古典期までに<C>にほぼ統一された。

この事情については文字の歴史のところで説明したい。

<L, l>

/l/を表す。/r/と区別があることに注意。

舌先を歯茎(上歯裏の盛り上がった部分)に当て、中央部を閉鎖しつつサイドは開き、側面から呼気を流して出す。

lupus /lupus/ (ルプス)「狼」

<M, m>

/m/(マ行子音)を表す。語末の-mは弱い音だったといわれる。

māter /maːter/ (マーテル)「母」

<N, n>

/n/(ナ行子音)を表す。

nāvis /naːvis/ (ナーウィス)「船」

<O, o>

短母音/o/(オ)、長母音/oː/(オー)を表す。

oriens /oriens/ (オリエンス)「東,日の出」

ōtium /oːtium/ (オーティウム)「余暇」

<P, p>

/p/(パ行子音)を表す。

ギリシャ文字の<Π>の異体字に由来する。

pater /pater/ (パテル)「父」

<Q, q>

/k/を表す文字のひとつだが、古典期には通常単独では使われない。

quの組み合わせで/kʷ/を表す。

子音/k/+母音/u/ではなく2文字で1子音分の長さなので注意。

/k/に唇の丸めを加えると簡単に出せる。

(古代表記は<QV>。小文字を用いる際に<qu>と書かれる理由は後述)。

quis /kʷis/ (クィス)「誰,何」

古いギリシャ文字<Ϙ>(コッパ)を起源とする。この文字は古代ギリシャ語では本来/o(ː), u(ː)/の前の/k/に使われたが余剰的だったため廃れた。

フェニキア語では/k/よりも喉奥で調音される類似音を表していたが、ギリシャ語やラテン語にはこの子音がなかった。

(厳密には/k/と区別されなかった)。

quの後ろにu/ūや子音が続いた場合は単なるcに同化するのが普通で、o/ōの前でもそうなることがある(oの前での同化はおそらく方言的な部分特徴)。

しかしu/ūやo/ōの前については後に類推でquu, quoが復活した例もある。

<R, r>

/r/を表す。/l/と区別があることに注意。

舌先を歯茎位置(上歯裏の隆起部分)で小刻みに震わせて出す。

英語やフランス語ではなくイタリア語のrが大きな参考になる。

日本語の母音間のラ行子音は通例歯茎を一度だけ叩く音である。

標準ギリシャ文字では<Ρ>という形をしていたが、ラテン文字としては一画多い異体字が普及した。

rēx /reːks/ (レークス)「王」

<S, s>

/s/(サ行子音)を表す。母音間に来てもザ行子音にならない。

語末の-s(特に短母音の後の-s)はやや弱い音だったといわれる。

<Σ>の異体字に由来する。

sapiens /sapiens/ (サピエンス)「賢い」

rosa /rosa/ (ロサ)「薔薇」

<T, t>

/t/(タ行子音)を表す。ti, tuは「ティ」「トゥ」になる。

tū /tuː/ (トゥー)「あなた」

<U, u>

短母音/u/(ウ)、長母音/uː/(ウー)を表す。音声的には標準日本語の「ウ」よりも唇の丸めがやや強かったと思われるが大きな違いはない。

古代には母音/u(ː)/も子音/w/も<V>と書かれたので、下記のunda 「波」をローマ時代の碑文風に書けば<VNDA>となる。

unda /unda/ (ウンダ)「波」

ūnus /uːnus/ (ウーヌス)「1つの」

<V, v>

/w/(ワ行子音)を表す。/u/の子音版に当たる。英語のvの音ではない。

古代には母音/u, uː/も子音/w/も<V>と書かれた。

この文字はギリシャ文字の母音文字<Υ>の異体字に起源を持つ。

ギリシャ語での音価も元はラテン語同様/u(ː)/だったが、後に一部方言で別の音になったので(後述)、改めて<Υ>が別の文字<Y>として追加された。

via /wia/ (ウィア)「道」

<X, x>

1文字で2子音/k/+/s/を表す。/gz/や/z/などにはならない。

文字名は元々ex「エクス」だったが、後にix「イクス」も普及した。

文字の起源はギリシャ文字の<Χ, χ>と同じだが、表す音(/ks/)は<Ξ, ξ>と共通する。

これには理由があり、ラテン文字の源流が<Χ>を/ks/に使う西ギリシャ文字の一種だったのに対し、ギリシャ語圏では<Ξ>を/ks/、<Χ>を後述の/kʰ/に使う東ギリシャ文字の一種が標準として普及したためである。

nox /noks/ (ノクス)「夜」

exāminō /eksaːminoː/ (エクサーミノー)「群れる,計量する」

二重子音

同じ子音字が2つ重なっているときは2つとも発音する。

特に-ll-, -rr-の存在に注意。

appetō /appetoː/ (アッペトー)「希求する,努力する,熱望する」

mittō /mittoː/ (ミットー)「送る」

occidens /okkidens/ (オッキデンス)「西,日没」

gibbus /gibbus/ (ギッブス)「こぶ」

addō /addoː/ (アッドー)「追加する」

agger /agger/ (アッゲル)「土砂,土塁,山脈」

afferō /afferoː/ (アッフェロー)「運んでくる」

missile /missile/ (ミッシレ)「飛び道具」

immortālis /immortaːlis/ (インモルターリス)「不死の」

innocens /innokens/ (インノケンス)「罪のない,無垢な」

puella /puella/ (プエッラ)「少女」

arrigō /arrigoː/ (アッリゴー)「起こす,立てる」

qu, gu, su

先にquの扱いについて話したが、他に-ngu-, su-についても特記がある。

<QV, qu>

aqua /akʷa/ (アクァ)「水」(a-qua)

<GV, gu>

nの後、母音の前の-gu-は2文字で1子音/gʷ/のようになったといわれる。

このときguと書かれていてもuが母音にならない点に注意。

古代には<GV>と書かれた。

lingua /lingʷa/ (リングァ)「舌,言葉」(lin-gua)

下記の例はngu+母音の並びに当てはまらないので通常の/g/+/u/である。

rēgula /reːgula/ (レーグラ)「定規」(rē-gu-la)

singulī /singuliː/ (シングリー)「単独の」(sin-gu-lī)

<SV, su>

suāvis「甘い」、suādeō「説得する」、suēscō「習慣とする」といった少数の語(これらの派生語も含む)において、母音前のsu-は通例/sw/のように発音され、詩では1子音分のように扱われた。古代表記は<SV>になる。

suāvis /swaːwis/ (スアーウィス)「甘い」(suā-vis)

母音前でも/s/+/u/になる語もある。

ただsuāvis型もsuus型も実例はかなり少ない。

suus /suus/ (スウス)「自身に属す」(su-us)

要するにaqua, lingua, suādeōなどのuは子音の一部を表し、しかもqu, gu, suで1子音分のようにカウントされている。

一方、古代には<V>と<U>に表記上の区別はなかったので、これらも当然<AQVA, LINGVA, SVADEO>と書かれた。

つまりこれらの<V>は母音ではないにもかかわらず、現代の小文字表記ではわざわざqu, gu, suと書き直されていることになる。

これはおそらくロマンス諸語(ラテン語の子孫)の表記習慣の影響だろう。

ロマンス諸語にはイタリア語、フランス語、スペイン語などが含まれる。

(英語は直系子孫ではないがラテン語やフランス語からの影響が大きい)。

ラテン語の子音の<V>は元々/w/を表したが、後代には少しずつ「ヴ」の子音になっていった(標準スペイン語ではさらに/b/と合流)。

しかし<QV>などの<V>は/v/音にはならなかった。

(eg.イタリア語: acqua /akkwa/, lingua /lingwa/など)。

そのため小文字普及後も通常の<v>と区別し<u>と書いたのだと思われる。この記事でもひとまず慣例に合わせておく。

二重母音

ラテン語には二重母音という概念がある。

読みは綴り通りなので特に問題はない(/au/なら「アウ」)。

注意点は2文字で1つの長母音のように扱われることである。

後述のaugeō「増やす」ならa-u-ge-ōではなくau-ge-ōと分節される。

(これはアクセント位置の決定に関与する。音節の区切り方は後述)。

簡単にいえば前半と後半で音色の違う長母音だと考えてほしい。

母音連続a-uと二重母音auの違いはu-u(母音連続)とū(長母音)の違いのようなものである。

実をいえば日本語の「アイ」や「アウ」もアクセントの扱い的には二重母音と解釈し得る。

<AE, ae>

<AU, au>

<OE, oe>

aedēs /aedeːs/ (アエデース)「神殿」(ae-dēs)

augeō /augeoː/ (アウゲオー)「増やす」(au-ge-ō)

moenia /moenia/ (モエニア)「城壁」(moe-ni-a)

ラテン語の二重母音として頻出するのは/ae, au/の2つで、/oe/の例は少数である。ちなみに/ae, oe/は古くは/ai, oi/で、古代ギリシャ語の二重母音αι, οιの音写にも通例ae, oeが使われる。

<ae, au, oe>は出てきたら基本的に二重母音だと思ってほしい。

(そうではない例は外来語などにごくわずかにあるにすぎない)。

<EU, eu>

ラテン語の祖先に当たる印欧祖語の*ew(eu)はラテン語では通例ou>ūと変化したので、古典期の二重母音euの大半は外来語にしか現れない。

祖語から受け継いだ*ow(ou)も同じようにūへ変化したため古典期には残っていない。

eurīpus /euriːpus/ (エウリープス)「海峡」(eu-rī-pus, 外来語)

neu /neu/ (ネウ)「しかも~しないように」(neu, 本来語でnēveの変異形)

本来語では一見euがあってもたいてい区切りがe-uである。

特に本来語の-eusで終わる語はすべて別音節になる。

ギリシャ語の-ευςは本来二重母音なのだが、ラテン語では本来語の-eusの類推で別音節扱いされることも多い。

deus /deus/ (デウス)「神」(de-us)

neuter /neuter/ (ネウテル)「どちらでもない,中立の」(ne-u-ter)

他に/ei, ui/も二重母音扱いされることがある。

印欧祖語の*eyはラテン語では普通ī(特別な条件下でē)になっている上に、古代ギリシャ語のειも通例ī、母音の前ではēまたはīで写され、eiでの音写例は極めて少ない。二次的な形成例もごく少数である。

uiに至ってはごくわずかな例しかない。

deinde /deinde/ (デインデ)「それから,次に」(dein-de)

hui /hui/ (フイ)「えっ,おやおや(驚きを表す)」(hui)

この一覧に含まれない母音連続(eōやoēなど)も詩では韻律の都合で1つの長母音扱いされることがあるので、そうした許容の一種とも解釈し得る。

(ai, ei, oiの特記事項については後述)。

実際にはラテン語に二重母音と母音連続に区別があったかどうかは非常に微妙で、とりあえず/ae, au, oe/は二重母音、/eu/は違う(外来語の非最終音節では普通二重母音)、と覚えておけば最初のうちは十分である。

言語学的には二重母音は母音+半母音とも解釈され得る。いずれにせよラテン語では合わせて長母音を形成している点に注意してほしい。

母音間のi/jについて

多くの語において、major「より大きい」のように母音間にi/jがある場合、これはmai-jor(マイヨル)のように発音された(第一音節は実質二重母音)。

maior, māior, mājorとも書かれることがあるが読みはマイヨルである。

これがi-jと発音されるのは語源的に*mag-jōsだったことからも頷ける。

しかしすべての母音間のi/jが二重化されるわけではないと思われる。

tri-jugis (トリユギス)「三頭立ての」やoctō-jugis (オクトーユギス)「八頭立ての」のような合成語では起源的にi-jになる余地はない。

*Gāviosから変化したGā-i-us「ガーイウス」も異なる。

外来語の「ai, ei, oi+母音」については若干の謎もあるが、特に区別には言及されていない書籍が多い。

外来語用の文字・表記

以下の表記は外来語の音写に使われた。

ただしローマ人がこれらの音を普段区別していたかは定かではない。

<Y, y>

古代ギリシャ語系の外来語において<Υ, υ>の音写に使われた。

母音文字で、/i/と/u/の中間音を表す。

詳しい発音については諸説あるが、フランス語のuやドイツ語のüのように「/i/に唇の丸めを加えた母音」という説が一般的である(発音記号/y/)。

日本語話者にとっては「ユ」のように聞こえることが多い。

ヤ行子音/j/+母音/u/ではなく単一の母音だが、ローマ人にとっても外来の音だったので、実用的には「ユ」のようなものと覚えておけばいいだろう。

対応する長母音がある点に注意。

古代ギリシャ語のこの文字は元々長短の/u(ː)/を表していたが、一部の方言では/y(ː)/に変化した経緯がある。

ラテン語は古くは変化を経ていない変種(南イタリアのドーリス方言のようにこの変化が起きなかった方言やこの変化が起きる前のアッティカ・イオーニアー諸方言)との接触が多かったが、後には変化を経た変種(アテーナイのアッティカ方言やそれを基盤とした共通語コイネー)との接触が増えた。

hydra /hydra/ (ヒュドラ)「蛇」

pӯramis /pyːramis/ (ピューラミス)「ピラミッド」

<Z, z>

古代ギリシャ語の<Ζ, ζ>の音写に使われ/z/を表す。

詩では1文字で2子音扱いされたようで、散文でも母音に挟まれたときは/zz/のように発音され得たともいわれる。

詳細には不明な点が多いのでいずれ考察したい(古代ギリシャ語の<Ζ, ζ>も前4世紀頃から単なる/z/になっていったがそれ以前の発音には議論がある)。

zōna /zoːna/ (ゾーナ)「帯」

gaza /gaza/~/gazza/ (ガザ or ガッザ)「宝」

<PH, ph>

<TH, th>

<CH, ch>

古代ギリシャ語の<Φ, φ>, <Θ, θ>, <Χ, χ>の音写に使われ、それぞれ2文字で1子音/pʰ, tʰ, kʰ/を表す(これらの音については後述する)。

phは英語のf音ではなく、thも英語のthanksのth音ではなく、chも「チ」の子音ではない。

ごく簡単にいえば/p, t, k/と/h/を切れ目なく続けたような音である(帯気音)。実用的にはひとまずそれぞれパ行、タ行、カ行と覚えておけばよい。

pulcher「美しい」やGracchus「グラックス」(男性名)などのようにギリシャ語由来ではないにもかかわらずこの綴りが生じた語もある。

phalanx /pʰalanks/ (パランクス)「密集陣形」

theātrum /tʰeaːtrum/ (テアートルム)「劇場」

chaos /kʰaos/ (カオス)「混沌,空隙」

<RH, rh>

古代ギリシャ語の<Ῥ, ῥ>の音写に使われる。<RH, rh>と表記されるが、起源にも発音的にも/h/+/r/に近い。1子音分の長さとして扱われる。

声帯が振動しないように強く息を吐くタイプのrと解釈できる(r̥と表記)。

実用的には単なる/r/でも良いだろう。

古代ギリシャ語のこの音についてはいずれ触れるが、簡単にいえば語頭のρは常に/h/を伴い、通常のρは語頭には立たなかったので(少数の外来語を除く)、結果として/r/とは出現位置が違うだけで意味上の区別はなかった。

(他に二重子音の-ρρ-の2つ目もῥになったようで、-rrh-と写される)。

rhētor /r̥heːtor/ (レートル)「雄弁家」

古期の外来語表記

ローマ人は古くは<Φ, Θ, Χ>を単なる<P, T, C>で、<Ῥ>を<R>で写した。

<Ζ>は通例<S>と写された。母音間では少数例ながら<SS>の表記もある。

<Υ>は古くは<V>で写されることが多く、後に<I>の例も増えていった。

ただし前述のように<Υ>は実際に/u(ː)/と発音されていた方言もあり、ラテン語も古い時代にはそうした方言との接触のほうが多かったので、それは別枠扱いにする必要がある。

読み方の注意点

このように発音はかなり規則的なのだが、逆に英語、イタリア語、フランス語のような近現代西欧語風の読み方にならないように注意してほしい。

例としてstatus「状態」は/status/ (スタトゥス)であって英語のステイタスとは違い、geminī「双子」も/geminiː/ (ゲミニー)でありジェミニのような発音ではなく、rosa「薔薇」は/rosa/ (ロサ)で、イタリア語のローザのようにはならない。

ローマ字読みで通したほうが古代ローマ人のラテン語に近づけるのである(もちろん本家ローマ字読みなので<c>はカ行、<j>はヤ行、<v>はワ行であり、日本語にもあるが母音に長短の概念があることも心がけてほしい)。

ph, th, chをパ行、カ行、タ行のように(可能なら強い呼気を添えて)発音し、ファ行、サ行、チャ行のように読まないことも重要である。

ローマのパンテオン(万神殿) Author: Wknight94 CC BY-SA 3.0

すべての神々のための神殿(ギリシャ語:Πάνθειον→ラテン語:Pantheon)。

前25年頃建造(後113-125年頃再建)。

Mārcus Agrippa Lūcī fīlius consul tertium fēcit.「マールクス・アグリッパ、ルーキウスの息子、執政官が、3度目の任期中に建造した」

音節構造

音節というのは連続する言語音を区切る単位の一種である。

単語の大半は複数の音が連なることで作られているが、その構成要素は完全にバラバラなのではなく、典型的には個々の母音(V)を中心としたまとまりを持っている。

子音(C)は通常単独では音節核にならず、後続母音と結合しCV音節を作るのが普通で、条件次第ではCVC音節などになることもある。

日本語の音節の大半は母音で終わる開音節で、ラテン語でも開音節のほうが多いが、子音で終わる閉音節の割合も日本語より高い。

つまり母音のない箇所や子音結合が日本語より多い点に注意してほしい。

音節の区切り方はあまり厳密に考える必要はないが、長母音や二重母音が1つの母音としてカウントされることは記憶しておいてほしい。

pi-la「ボール」 sī-dus「星」 sta-tī-va「宿駅」

pō-nō「置く」 au-ra「微風」 dī-vi-ti-ae「財産」

もっと詳細な考察・説明もあるが、煩瑣を避けて今回は省略する。

アクセント

ラテン語のアクセントが日本語のような高低アクセントだったかイタリア語のような強弱アクセントだったかについては説が分かれている。

高低と強弱を併せ持っていた可能性もある。

ローマ人自身の言及によれば高低アクセントで、長母音や二重母音は標準日本語と同じように前半が高く発音されたことが示唆されている。

高低アクセント説に準じて記述する。

片仮名でのアクセント表記には「]」を使う。これは等高線のようなもので、ここが最高点でこれ以降は音が下がることを表す。

a.単音節語のアクセントは当然その音節にある。

dṓ (ド]ー)「与える」

in (イン)「中に」などの機能語(特に単音節のもの)は独立のアクセントを持たないことがあったようだ。

b.2音節語のアクセントは後ろから2番目(つまり先頭)の音節にある。

ró-sa (ロ]サ)「薔薇」

á-mō (ア]モー)「愛する」

c.3音節以上の場合、後ろから2番目が重音節ならそこにアクセントがある。

重音節とは「1.長母音または二重母音を含む」「2.後ろに(後続音節のものも含めて)複数の子音が続く」の少なくとも片方に該当する音節である。

a-mī́-ca (アミ]ーカ)「友達(女性)」(1長母音)

a-láu-da (アラ]ウダ)「雲雀」(1二重母音)

pu-él-la (プエッ]ラ)「少女」(2合成重音節)

xは/ks/なので上述のllのように2子音扱いになる。zは不明な点が多い。

ph, th, ch, rhは元から単なる1子音で、決して2子音にはならない。

ad-hūc「再び」のような偶然の連鎖の場合でも2子音とは数えない。

d.後ろから2番目が軽音節の場合、後ろから3番目までアクセントが遡る。

á-ni-ma (ア]ニマ)「命,魂」

このようにラテン語のアクセントは2音節以上の語なら最終音節には来ないし、4音節以上であっても後ろから3番目までに留まる。

(そのため後ろから数えたほうが都合が良い)。

おそらく上述の語のアクセント位置はすべて日本語話者の直感とも一致していたと思われるが、実はこの「後ろから2番目」が中心となるラテン語式アクセントを持つ言語は世界的に見て極めて多いことが知られている。

日本語のアクセント体系は多少の違いもあり、特に低くなる箇所がない平板アクセント語というものがあるのだが、外来語などではこのラテン語式アクセントと一致する語が多い。

ラテン語は閉音節が日本語より多いので母音の有無には注意を要することもあるが、実用的は最初からそこまで強く意識しなくてもよい。

単語が語形変化した場合はアクセント位置が自動的に変わる。

lú-pus (ル]プス)「狼」

lu-pṓ-rum (ルポ]ールム)「狼たちの」

á-mō (ア]モー)「愛する」

a-mā́-bō (アマ]ーボー)「愛するだろう」

二次的に母音融合が起きた場合は融合前のアクセント位置が保たれる。

ingénium (インゲニウム)「才能」

ingénī (インゲニー)「才能の」(<ingéniī)

閉鎖音+流音

閉鎖音+流音の結合は2子音分の長さではなく1子音分としてカウントされることがあった。f+流音もそれに準じて1子音扱いになることがあった。

閉鎖音とはラテン語でいえば<p, b, ph; t, d, th; c, g, ch>の文字で表される子音を、流音は<l, r>のことを指す(quisのqu-やlinguaの-gu-も閉鎖音、rhētorのrh-も流音だがこの結合とは無関係)。

つまりplやtrのような組み合わせを指す。

ltのような反対の並びは含まない。

té-ne-brae (テ]ネブラエ)「闇」(1子音)

te-néb-rae (テネ]ブラエ)「闇」(2子音)

この違いは詩では韻律調整に使われることがある。

古典ラテン語では1子音扱いを中心として説明している文法書が多いのに対し、イタリア語などのロマンス諸語でのアクセント位置は常に後者を反映しているようだ。

思うにおそらくbrなどには純粋な2子音連続として発音する方法の他に日本語のtsのように一気に発音するやり方もあり、それが1子音分扱いの実態となったのだろう。

合成語のab-rumpō「引き裂く」などでは常に2子音扱いだったようだ。

特別なアクセント位置

-que「~もまた」、-ne「~か?」、-ve「あるいは」といった直前の語と一体になって発音される語が付加された場合、一般的にはその直前にアクセントが置かれたといわれる。

hó-mō (ホ]モー)「人」→ho-mṓ-que (ホモ]ークェ)「人もまた」

他にdó-mi-nus (ドミヌス)「主人」のように語末から3番目にアクセントがある語の場合はdó-mi-nús-que (ドミヌスクェ)「主人もまた」のように元のアクセントも保たれたという説もある。

その他、イタリア語などへの変化を見るに、ギリシャ語由来の語彙の中にはラテン語式にも読まれたが元のアクセントの通りにも読まれ得た可能性がある。古代の文法家によればfé-nes-tra「窓」のようにエトルーリア語の語頭アクセントを維持していた語もあったらしい。

上述の母音融合と関連して、illī́ce>illī́c「そこに」のように語末音脱落が起きた場合でも通例元のアクセントが保たれる。

他に動詞要素+faciō「作る,成す」の合成語では前半要素までアクセントが遡らなかったとする研究者もいる(benefaciō「親切にする」→三人称単数形be-ne-fá-cit「親切にする」)。

circum-éō「歩き回る」のような合成語も2要素として意識される場合には動詞要素側にアクセントが置かれたという説もある。

sacrāméntum「誓約,宣誓」のような4音節以上の語では本来のアクセントに加えて語頭にも副アクセントが加わったといわれる。

音声器官と音の分類

ところで、音声言語に使われる音には属性に基づいた分類方法がある。

ゲームのキャラや技が「炎」や「水」といった系統でグループ分けされることがあるように、音にもある種の属性というべきものがあるのである。

文字の読み方だけで音を覚えようとすると限界も多いのに対し、音の分類を少し把握しておけば言語の理解は飛躍的に楽になるので、是非とも把握することをお勧めしたい。

言語音の大半は息を吐くときの呼気で生み出されている(肺臓気流音)。

肺から生み出された気流は気管を通って喉頭部の声門という筋肉膜を通過し、咽頭腔を駆け上がり、典型的には口腔から外部へ開放され、それによって生じた音波が音声言語の主な素材となる。

しかし当然の話だが、ただ息を吐くだけで言葉が作れるわけではない。

自然言語に使われる音は多岐に渡り、様々な種類の母音や子音を調音し分けるための手段が用いられている。

その過程を理解するには管楽器をイメージするとよい。

人間の音声器官(発声機構)はいわば笛のような構造をしており、唇・舌・顎などを動かし気道の形を調整することで出す音を変えられる。

そうして生じる多種多様な音こそが音声言語の主原料であり、音の違いを生み出す調整法の違いこそが分類の手がかりになっているのである。

加えて聴覚側の認識機構も言語の理解に重要な役割を果たしている。

なお言語学では文字よりも音を言語の基本的な単位として扱うのが普通である(歴史言語紀行第3-5回参照)。手話では手の動きが音に相当する。

母音と子音

たとえば「母音」と「子音」という概念があるが、両者がどのように分けられているかをご存じだろうか。

大まかにいえば、母音は「呼気の流れを妨げることなく実現される音」、子音は「声道のどこかで呼気の流れを妨げることで実現される音」を指す。

(非肺臓気流音を使う言語は稀なのでひとまず肺臓気流音限定で話す)。

パ行子音pを例に取ろう。

この音は通常、まず両唇(上下の唇)を完全に閉じ、呼気を送って気圧を高め、圧力(破裂)で閉鎖を開放することによって実現される。

つまり「両唇」という部位で呼気の流れを一度妨げ、気流の性質を大幅に変えることで調音されている。

こうした「呼気の妨げ」による気流の加工が声道内のどこか(/p/の場合は両唇)で行われることが子音の主要特徴になる。

呼気を妨げる場所を調音部位という。

母音にはそうした気流の妨げがない(厳密には妨げの度合いが一定未満)。

そしてもちろん、子音や母音にも様々な下位分類がある。

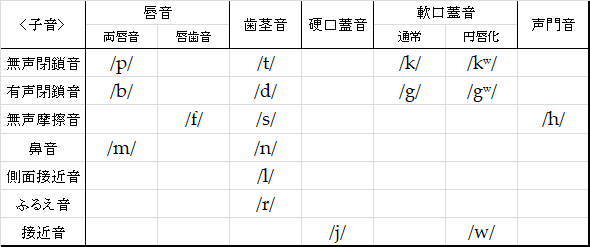

ラテン語の音素体系(子音)

ラテン語の子音体系は概略として次のような表にできる。

(外来語の音はひとまず除く)。

大半の音は日本語とほぼ共通である。

この表では性質が部分的に共通する子音が同じ行や列に配置されている。

/w/は両唇音の性質も持っているが便宜的に軟口蓋音に含めた。

(ただ/h/は特殊な音で純粋な子音ではない)。

特別な知識を持たない人でも/t/と/d/、/k/と/g/、/m/と/n/、/b/と/m/などが似ていることは直感的に把握しているように思うが、それに説明が与えられることも言語学の醍醐味である。

子音の主な構成要素は「声門状態、調音部位、調音方法」で、この3つの組み合わせによって属性の大半が決まる。

(他にもいくつか要素があり得るが必要に応じて別途説明する)。

表の左右は調音部位の違いを表す。左側ほど口の先端に近い位置で、右側ほど喉奥に近い位置で気流妨害が行われる子音になる。

調音部位

両唇音は上下の唇で出す音である。

唇歯音には下の唇と上の歯が使われる。

歯茎音は舌先と歯茎(歯裏の盛り上がっている部分)で調音される。

硬口蓋音は前舌面を盛り上げ口腔の天井部前半の堅い部分で実現される。

軟口蓋音は後舌面を盛り上げ、口腔天井部後半の柔らかい部分を使って発音する音である(円唇化軟口蓋音はそれに唇の丸めを加えた音を指す)。

声門音は伝統的には喉の奥にある声門を使った音とされるが実際には呼気の通り道全体の使い方の違いを子音のように解釈したものであり、純粋な子音といえるかは微妙である(子音と見なさない学者もいる)。

調音方法

上下は調音方法による出現音の性質差を表す。

(ただし無声/有声という声門状態の区別も便宜的に上下配置した)。

上の方法で調音される子音ほど調音時の気流妨害が完全で"純粋な子音"に近く、下の調音方法ほど気流の妨害が不完全で相対的に母音に近い。

/j, w/は/i, u/の子音版なので半母音ともいう(この2子音は物理的な性質は/i, u/とほとんど変わらないが、持続時間が短く音節を形成しないことが気流妨害の代わりとなっている)。

特に阻害音(閉鎖音や摩擦音)と共鳴音(鼻音以降)には厳然たる差がある。

母音も共鳴音である。

声門状態

声門とは喉にある器官で、声帯と呼ばれる左右の薄い筋肉膜と、その隙間の総称で、この変化が声門状態である。

声門が比較的大きく開いた状態で調音すれば呼気の通過時に声帯が振動しない無声音となり、小さく開けば呼気の通過時に声帯が振動し有声音となる。喉に手を当てて/p, t, k/や/b, d, g/を発音し分けてみればわかりやすい。

母音も通常は有声音である。

阻害音に無声と有声の対立がある言語は多いが、共鳴音には有声音しかない言語が多い。

個別言語で意味の区別に利用される音の単位を音素という。

無声化と有声化(部分同化の一種)

上述の表を知っていると簡単に理解できることは多い。

たとえばラテン語の/ks/がxと書かれるのは前述の通りだが、duc-s>dux (ドゥクス)「指導者」のようなc-sの結合だけでなく、rēg-s>rēx (レークス)「王」のようなg-sの結合もxと書いて/ks/と発音されるようになる。

これは/g/が後続の無声音/s/の影響で無声化して/k/になるためである。

これを踏まえておけばplēbs「平民」やobtineō「保つ」のbs, btが/ps, pt/と発音される理由も理解しやすいだろう。こちらも無声化である。

t-sの場合、本来はtsとなるはずだが、ラテン語にはこの音がないためssになり、さらに古典期についていえば語末はssで終わることができないため-sに簡略化される(長母音や二重母音の後でも-sになる)。

d-sの場合はdが無声化してt-sになり、あとは同様である。

sapient-s>sapiens「賢い」、lapid-s>lapis「石」などの形はそうして生じたものである。ssの存在はincutiō「投げつける」の完了形*incut-sī>incussī「投げつけた」から例証される。

逆にsec-ō「切る」の語根sec-と派生名詞の接尾辞-mentumを組み合わせると、有声音/m/との連結で/k/が有声化してseg-mentum「欠片」になる。

子音連結時にはこのような後続音への同化がよく起こる。

r音化

ラテン語の本来語では阻害音のうち閉鎖音には無声と有声の区別があるが、摩擦音には無声しかないことがわかる(鼻音以降は有声のみ)。

zの出現は外来語に限られる。

ラテン語では歴史的には母音に挟まれたsはzになったが「有声摩擦音の不在」という状態を保つ傾向によりさらにrに変異した。

そのためflōs「花」→*flōs-es>flōr-is「花の」のようにsが語形変化に伴いrに交替する語があったり、*ges-ō>gerō「運ぶ」とges-ta「功績」のような派生関係によるs/rの違いが生まれたりしている。

古典期にも母音間にsを持つ語はいろいろとあるが、その多くは「外来語」「後に作られた複合語」「後にssが単子音化した」などの事情がある。

ここでs⇔zの代わりにs⇔rの対立が生まれた理由も上述の表を見れば理解しやすいだろう。zは上の表には載せていないが、sの有声音なので有声歯茎摩擦音である。一方、rは調音方法は異なるが、歯茎の有声音という点は共通している。

ラテン語ではrは「sの濁音」としての役割をも果たしたのである。

帯気音の立ち位置

ph, th, chなどの帯気音は声門に流れる気流が摩擦様の聴覚印象をもたらす状態で出現する。

通常の無声音よりもさらに大きな声門拡張性を伴っているといわれる。

無声帯気音/tʰ/>通常無声音/t/>有声音/d/の差は典型的には子音の出現から後続母音の声帯振動開始までの時間差であり、この順に声帯振動開始までの感覚が大きい。

実は/h/もこの声門拡張性によって実現される隣接音への付随要素である。

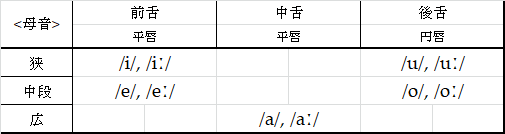

ラテン語の音素体系(母音)

ラテン語の基本母音は日本語と同じ/a, e, i, o, u/の5つである。

こうした母音体系を持つ言語は極めて多い。

前述したが長短の区別がある点も意識してほしい。

ギリシャ語経由の外来語にしか現れないy, ӯは別枠として扱う。

母音はほとんど気流の妨げがない音なので、バリエーションの作り方も子音とはかなり異なっている。

口腔は母音を共鳴させるための一種の部屋(共鳴室)になっており、その形状を変化させれば特定の周波数だけが強められ、それが母音の違いとなる。

そのため口腔内の形状変化が母音の音色を生み出す鍵となるのである。

その主要特徴は「舌の上下位置(開口度)」と「舌の前後移動位置」で、他に一応「唇の丸めの有無」にも言及しておきたい。

開口度

口の開きや舌の高さで決まる要素で、日本語やラテン語のような5母音言語であれば/a/>/e, o/>/i, u/の順序となる。

開口度が大きいほど純粋な母音らしい母音であり、小さければ相対的に子音に近い。/i, u/が半母音/j ,w/と関連するゆえんである。

ちなみに/i, u/の範囲を大きく超えて狭めを作ると摩擦が生じてもはや母音は調音できなくなる。

前後位置

舌のどの位置が盛り上がるかを表し、前舌のときは前舌面が硬口蓋に向かって(/j/を調音するように)、後舌のときは後舌面が軟口蓋に向かって(/w/を調音するように)持ち上がる。

通常の5母音言語であれば/i, e/が前舌母音、/a/が前後の区別のない中舌母音、/o, u/が後舌母音になる。

/i/は最も前舌性が強く、/e/はそれに次ぐ。ラテン語の子孫言語を見ると(ラテン語時代に)/i(ː), e(ː)/の前にあった/k/などが別の子音に変異しているのに対し、/a(ː), o(ː), u(ː)/の前では変異していないのが普通だが、このように前舌母音の直前に限って変異(硬口蓋化による子音変化)が起こる現象は様々な言語に見られる。

なお喉に繋がる口腔の形状の都合もあり、/u/は必ずしも中段の/o/より後舌性が強いわけではない。

円唇性の有無

多くの言語では音の区別のための重要性を持たない。

ただ後舌母音は円唇性を伴うのが普通で、そうした付随的特徴として言及される(ただし日本語の「ウ」は円唇性がやや弱い)。

後舌母音は後舌面が盛り上がることで共鳴腔の容積が小さくなるため共鳴面で不利で、唇の丸めは共鳴腔を延長する役割を果たす。

母音の類型論

ちなみに母音の出現順序には類型性があり、3母音言語では/a, i, u/、4母音言語ではさらに/e/、5母音言語ではさらに/o/が加わるのが普通である。

こうした5母音言語は圧倒的に多い。

この順番になる理由は母音同士の距離が保たれる上にどの母音も特徴があって弁別しやすいからだと考えられる。

後舌母音は発音時に使える共鳴スペースが小さいため、聴覚的には/o/と/u/の区別は/e/と/i/の区別よりも小さくなりやすい。

そのため区別が容易な/e/と/i/の違いのほうが先行して出現しやすい、という寸法である。

日本語でlupus(ルプス)の-sのような母音のない箇所が「ス」のようなウ段音で音写されることが多いのも/u/が最も子音に近い上に後舌音である(つまり最も目立たない母音だから)という条件を備えているからだといわれる。

一方、母音数が多い言語になると、前舌・円唇のような舌と唇の相関から外れた母音が新たに出現することがある。

古代ギリシャ語(アッティカ方言)のυの音価は/i/の円唇版の/y/(前舌円唇狭母音)といわれる。

母音弱化

ラテン語では副詞+動詞の複合が起きた際、動詞側の短母音が変化することがある。

a>i(開音節)

*per-faciō>perficiō「完遂する」

a>e(閉音節)

*per-factus>perfectus「完遂された」

e>i(開音節)

ē-legō>ēligō「選ぶ」

これは極めて古い時代に語頭が強く発音され、その影響で次の音節が弱まったからだといわれているが、「純粋な母音から子音に近い母音へ」という方向に変化していることがわかるだろう。

(aがeの方向に変化しているのは前舌のほうが後舌よりも聴覚的に区別しやすく相対的にスタンダードだからだと思われる)。

oは通常の複合では複合しても弱化しない(in-colō「住む」)

しかし、それとは別に語末音節の短母音oがuに変化する例は歴史的に見て広範に起きた。

o>u

lupos>lupus「狼」

ギリシャ語で-οςで終わる名詞がラテン語で通例-usになるのもこのためである。

音素と異音

ところで「日本語にはlとrの区別がなく、ラテン語にはある」と言える根拠は何だろうか?

自然言語に使われる音は多岐に渡るので、ただ音の物理的実体(音声)だけを見ても、どの音とどの音が区別されているのかは判然としない。

そこで役立つのが音声と音素の違い、そして最小対語という概念である。

最小対語「ある1音だけが異なる語のペア」を意味し、最小対語があるかどうかが区別の有無を判定する有力な材料のひとつになる。

たとえばラテン語にはlēx「法」とrēx「王」という単語があり、両者はlとrのただ一箇所だけが異なっている。

これこそがラテン語でlとrの区別が行われている根拠になるのである。

このようなとき、/l/や/r/は音素であるという。

音素とは個別言語において意味の区別に使われている音の単位である。

日本語にl系音とr系音の区別はないが、kata「肩」とkara「殻」などの存在からl~r系の音が1種類あるのは確実であるため、便宜的に/r/とされている。

音素表記に使われる文字は必ずしも厳密な音を表している必要はなく、個別言語で区別される音がわかりやすく示されればよい。

個別言語において意味の区別に使われる音の単位を音素というのに対し、意味の区別に反映されるかどうかにかかわらず、音の物理的実体の違いを網羅した単位を音声という。音声は[ ]で示す。音声は普通、国際音声記号という文字体系で示される。

概略は流音の記事を参照してほしい。

ここから先は

¥ 150

もしサポートをいただければさらに励みになります。人気が出たらいずれ本の企画なども行いたいです。より良い記事や言語研究のために頑張ります(≧∇≦*)