宮崎アニメのおはなし2023(その2)~3層構造のおさらい

この記事は、日本近代文学会北海道支部例会2023年9月23日にて行われた発表「セルがセルをまたぐときーアニメの表現を記述する試み」を(カットした箇所も復元した)再掲したものの、第2弾です。

まずは前回分のリンクを貼っておきます。

3.セルまたぎについて~どう評価すべきか?

さていままでの話をまとめると、アニメにおいては、運動と空間がそれぞれの位相で「似ている」ことによってその特異性を得ている、という話でした。

ここまでわたしの話を聞いていて、従来のアニメの論じ方とずいぶん違うことを言ってるなあ、と思った方もおられるかと思います。

わたし自身の理解で言えば、従来の多くのアニメ論は意味を論じているのだと思います。アニメの内容や主題を論じる、意味論的なアプローチをしてきたと言えます。

一方わたしは、アニメーションの画面がどう具体的に出来上がっているかに注目します。アニメーションの原理的な仕組みにアプローチする、という点で意味論的アプローチでなく、唯物論的なアプローチを採用していると言っていいかと思います。

そろそろ時間が経過していますので、今回の議題の『セルまたぎ』について話をしないといけません。

そのためには、最後にもうひとつ、その前段に当たるアニメの原理的な仕組み、というか、宮崎アニメに沢山出てきながら、誰も注目したことのない仕組みをご説明しましょう。

「アニメの空間に、人為的な奥行きを生み出す、3層構造」のお話です。

ご存じのとおり、アニメーションは素材からして平べったいものです。アナログ・アニメ時代は平べったい背景画に平べったいセル画を何枚も重ねて撮影して画面がつくられており、アニメとは徹底して平べったい存在です。それはデジタル制作でも発想は基本的に変わらないと思います。

背景画としてある美術に遠近法さえあれば、アニメーションに奥行きがあると信じてる呑気な演出家が並みいるなか、宮崎駿というひとはその遠近法に安住せず、背景やセル画の平べったい『層』の重ね方を工夫すれば人為的に奥行きが作り出せるんじゃないかと考えたわけです。

ちょっとその例を見てみましょう。『紅の豚』からです。

わかりましたか?海に浮かぶ船の周りをポルコ・ロッソの赤い飛行機が『手前から・奥へ』と「立体的」に飛びました。空間が、船を中間にして、「手前・中間・奥」と3層の立体構造を構築していますね。

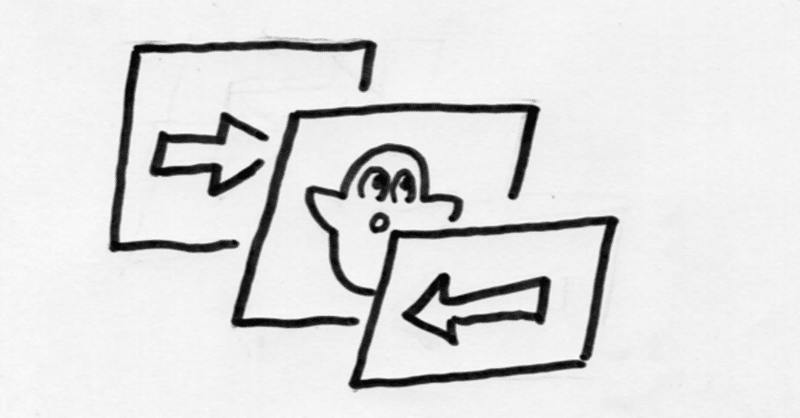

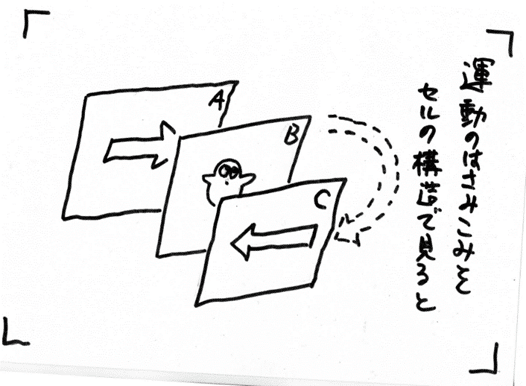

発表題目の副題にあげた「セルまたぎ」についてお話したいと思います。しかしその「セルまたぎ」、すでに皆さんご覧になっています。とうのも、いま掲げた3層構造を、違う角度から見た場合、それは「セルをまたぐ」技法としても見ることができるのです。

あらかじめ「セルまたぎ」の定義を言葉にするとこうなります。つまり、『宮崎駿は、「近景・中景・遠景」の奥行きをつくりだすために、「セルが別のセルをまたぎ越す」という方法を採用したのが「セルまたぎ」である』というものです。

具体的に説明していきましょう。

さきほどの『紅の豚』。船がBセル、2枚目のセルです。そこへ赤い飛行機がBセルの上、つまりCセルとなってBセルの前に横切ります。

次の瞬間、飛行機は船の背後に現れます。そのとき船のBセルの下なので、Aセルになっている。

つまり、飛行機のセルが、中間にいる船のセルを「またぐ」わけですね。飛行機がCセルからAセルとなって、船のBセルの存在をまたぐ。

次は『となりのトトロ』より。

これもトラックが祠の脇を通過しますね。祠がBセル。祠と坂道の奥からトラックがAセルとして現れ、坂道に乗り上げてCセルになって、坂道をくだる。まったく同じですよね。

実際のところ、『紅の豚』で飛行機が船の周りをまわりこんで飛ぶ必要は、作品の内容上、特に必要ないわけです。いや『豚』の場合ならスペクタクルとしての意味合いがあるかもしれない。

でも、じゃあ、『トトロ』の土手またぎはどれだけ必要なのか。別になくてもいいディティールです。

これはだから、もう、宮崎駿の偏愛なんじゃないかと。フェティッシュだと。

宮崎駿は美少女を偏愛したり、空を飛ぶ行為を偏愛してるだけじゃないんですね。「セルまたぎ」も偏愛している。

さりげなく、いま、「少女」とか「飛ぶ」とか言ったわけですが、「少女」も「飛ぶ」もある程度、宮崎アニメのファンなら知れわたっていることです。

しかし、この「セルまたぎ」はどう評価すればいいのか。

いまのところわたし以外、宮崎駿のセルまたぎという偏愛対象に気づいているひとはいないと思うのです。宮崎駿と一緒に仕事したスタッフも、たとえ「セルまたぎ」があるカットを担当していても、「ああ、またか。これもか」と思ったアニメーターはいないのでしょうね。

作画の技術的な面としては、一応気をつけて作業する必要はありますから、担当アニメーターも気づいて作業はしている。けれどそれが宮崎アニメの独特な技法だと思ったり、「これは応用できるぞ」と思って演出技法として継承したひとはいないのですね。

第一、宮崎駿本人も、この「セルまたぎ」を自覚的に扱っているかも確かではないのです。何となくやっていた。面白いかなと思ってやってみた。ただそれだけかもしれない。

しかし本人の自覚あるなしに関係なく、一定の技法として認定し得るほどのものとして、この「セルまたぎ」はあるのか。また、今後アニメを考える上で、この「セルまたぎ」はひとつの「イディオム・定義語」として定着させる必要があるのか。

確かに技法として確立されているにも関わらず、誰にも気づかれていなくて、平気で見過ごされているものとして、この「セルまたぎ」はあるわけです。

しかし表現としてその存在が認知されていない技法という点では、これは『宮崎アニメの・隠された・前衛表現』ではないかと。

なかば戸惑いながら、「セルまたぎ」という、表現と言っていいのかすら危うい、そういう例を提示してみました。

「セルまたぎ」は存在しながら認知されていないという意味で「前衛表現」とも言えますし、「表現としてのモダニティ」とも美学的に言えると思います。

あるいはマルクス主義的唯物史観にもとづいて、上部組織・下部構造と関連させて言及することもできますね。

「飛ぶ」という表象や逆に「落下」というテマティックな主題は、公衆に認知され・文化的な消費の対象にあるという意味では、イデオロギー装置として消費される上部組織に位置する主題だと思います。

一方この「セルまたぎ」は認知を受けていない。しかし実作の作業や生産関係の一過程として組み込まれているという意味では下部構造に位置していると言えないでしょうか。

もしこの「セルまたぎ」が公衆に広く認知されるや、この表現技法は下部構造から一定程度剥離して、上部構造で消費されるものへと移動するかもしれません。

文化商品というものは、商品である以上、下部構造に組み込まれて生産されつつ、一旦商品として流通するときはその意味や内容が文化的に消費されるという点では上部組織へ移行するという不思議な商品だと思います。

そして多くの場合、その表現は消費の対象ではなく、しかし確実に生産関係のなかから具体的に生み出されたものであるわけです。上部組織のなかで消費される際、それら隠された表現は、上部組織の潜在性として沈殿しつつ、しかし確かに下部構造において仕込まれ、作動している不可視なものなのです。

わたしがとりおこなっている作業とは、下部構造そのものとしてあるアニメの生産行為の具体的構造を、直に上部組織の審級にもちこんで可視化することなのだと思います。それは、あえてかっこうのよい言い方をすると、下部構造の生産関係が生み出す唯物的な存在を、上部構造に無理やり持ちこんで認識の変革をせまる、一種の蜂起であるのかもしれません。

(その3へつづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?