宮崎アニメのおはなし2023(その3)~セルがセルをまたぐ話

まずは前回分のリンクを貼っておきます。

さて、引き続き、今回の本題・「セルがセルをまたぐ表現」についての話に入っていきます。

多くの観客、また多くのつくり手は、画面の背後に背景画がありさえすれば、それでもう・空間表現として完結されている、と思ってしまいがちです。

それに対して、宮崎駿というひとは、背景画が担保している「書き割りとしてある・遠近法」だけでは満足せず、空間を3層に切り分けて、画面を立体的に構築しようとします。

『手前・中間・奥』と3層に空間を切り分けて、その分割された空間にもとづいて運動をしかけるのです。

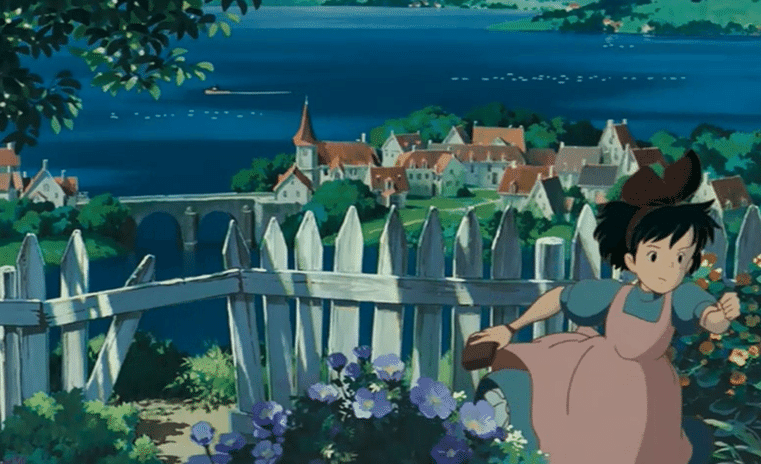

具体的に例を見てみるといいでしょう。『魔女の宅急便』より少女・キキが柵という「中間物」を、「奥から・手前へと」くぐることで、空間が3層になります。

少女キキが、柵を中間点にしつつ、奥から手前へと立体的に運動しているのが分かったでしょうか?

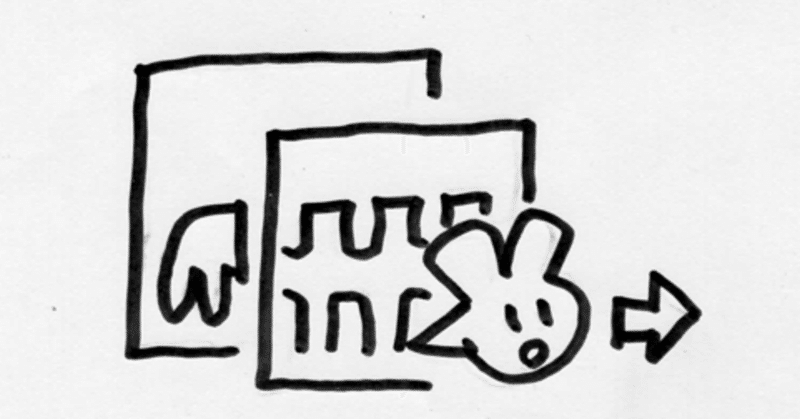

さらにこの運動を図解してみましょう。

空間的に「奥」から現れた少女・キキが、「柵」という中間物をくぐって、柵の「手前」へと出てきます。ここで注目したいのは少女が生み出した「運動の立体性」とは、一連の動作の背後にひかえていた「背景美術」とは全く無関係な次元で行われたということです。つまりこの画面が遠近法の世界にあると示唆する背景美術とは別次元で、「空間が運動とともに現れた」のです。

ここでアニメにおける『空間』には2種類があることを、あらためて定義しましょう。

1:遠近法~背景美術が描き出す、書き割り的な・静的な空間

2:立体性~セルや美術の層が重なりつつ、運動が介入することで生まれる・動的な空間

ちなみに、アニメにあって遠近法を提示する背景美術という存在は、「単独」の素材で展覧会がひらかれる機会もあります。有名な背景美術の作家、たとえば男鹿和雄や先日お亡くなりなった山本二三というひとの場合、美術展や画集もあります。そういうものを見れば、背景だけが単独で・実際に目で見て、その遠近法を確認することもできるでしょう。

わたしは特に留保なしに3『層』といってきました。

『層』とはひらべったい形態のものを連想させます。実際、セル画にせよ、背景の美術にせよ、それらは平ぺったい絵に過ぎないことを、あらためて確認しておきたいと思います。セルアニメとは「平べったい層の重なり」で出来ていることは、ひとによっては・いま初めて意識させられたかも知れません。

図解しておきましょう。

図解しましたように、セル画や背景美術といった平べったい素材が、複数に重ねられて、『層』となり、ひとつの画面が出来上がっているのです。この「平面性~平べったいもので出来ている」という論点」は、これから・さらにつまびらかにする・アニメ固有のマジック/イリュージョンを感じ取っていただく上で、必須の観点ですので頭の隅においておいてもらえるとありがたいです。

あらためて強調すれば、

★アニメの画面とは、複数の「ひらべったいもの(セル画・背景美術)」が組み合わさって「層として」出来ている。

ということを頭に入れていただけたらと思います。

ご存じのとおり、現在アニメの制作ではデジタル化がすすみ、場合によってはすべての素材がデジタル・データとして処理されていく趨勢にあります。しかしこれから例示していく宮崎アニメはアナログ・アニメ時代の作品です。ですから、制作にあたっては、具体的に物質的な素材~セル画や背景美術が存在し、それは平べったい素材を組み合わせてカメラで撮影するという、きわめて平面的な特性を持っていたことは確かです。

もう一度、先ほどの図解を今度は逆の過程で見ておきましょう。

★一番下に敷くのが背景美術、その上にAセル、Bセルという、アルファベットの順番をつけられて、重ねられ、画面が出来上がり、カメラで撮影されます。

セルアニメの画面は「平面的な層の重なり」で出来ているのです。

◆~《セルがセルをまたぐとき~アニメの禁則処理》

そして、ここまで説明して来て、ようやく本題である「セルがセルをまたぐ」表現についてご説明する準備が整いました。この「セルをまたぐ」表現に関しては、わたしにとってもまだ説明するのに、難しい論点です。

この表現を皆さんがしっかり理解していただけるように、うまく説明できるのか、正直なところ自信がありません。というか、説明に不十分であるならば・それを皆さまから問いただしていただきたいと思い、このように質疑応答のある機会を今回いただいた次第です。

それでは、この「セルがセルをまたぐ表現」なのですが、お気づきの方もいらっしゃると思います。先ほど再生した『魔女の宅急便』の、柵をくぐる箇所が層を重ねた表現であると同時に「セルがセルをまたぐ表現」でもあったのでした。

先ほどは、「手前・中間・奥」という・空間を3層に構築することで立体感を演出していた点に着目していただいたのですが、この表現は同時に・見方を変えれば「セルがセルをまたぐ」という技法を用いているのでした。

この映像は、「セルをまたぐ」という表現でもある・ことを理解してもらうために、皆様には・二重の視点をもって・このあとの説明を聞いていただくと、この表現ないしはイメージはつかみやすいかと思います。

その二重の視点とは、つまり

◆ひとつ目の見方~少女や柵といった「絵として描かれている・イメージ」という視点

◆ふたつ目~少女や柵が描かれている「セルという・物質ないし素材」という視点

つまり、絵としてのイメージと、セルという物質との、2つの視点をもって・説明を聞いていただきたいと思います。

セルという素材がひとつあり、そのセルに描かれた少女や柵というイメージが・もうひとつにあるという・2つの視点を使い分けながら、これから・キキが柵をくぐる場面を図解して見ていきましょう。

まずキキは森の奥から現れます。そのときキキは、キキという少女の絵・イメージであると同時に、キキが描かれたセル画という物質でもあります。

もしこの場面に柵が存在しなかったら、下の図のように、イメージとしての、あるいは絵としてのキキは、かがむ必要もなく、そのまま手前へと移動すれば済むことでしょう。

同時に図解で注意してほしいのは、「物質的な層であるセル画」という別の面で見たとき、キキのセルという単一のセル画はAセルとして、奥から手前へと、何の障害もなく空間を踏破することが出来ることになります。

しかし実際のところ、次の図のように、少女キキの手前には柵という障害があります。キキはスムーズに空間を踏破することが出来なくなります。

この障害は、(上の図ように)柵という『イメージとしての障害』であるだけでなく、(下の図のように)セルに描かれた柵という『セルで出来た・物質的障害』としても立ちはだかるのです。

注意を促すためご説明しますと、ブック(book)とは、部分的に描かれた背景(美術)のことであり、セルの上に描かれる場合もあれば、画用紙に描いて切り取ってつかう場合もあります。

ですから少女キキは、セルという素材的層としては「Aセル」にあたり、柵の描かれたセルはその上にかぶさるので「book①」という素材になります。2つの層が重なり、Aセルはbook①という障害に阻まれているのです。

さてこの素材を、単純に絵の組み合わせとして見れば、「柵にはばまれたキキ」というイメージができるわけで、その柵をくぐりたいのなら、くぐればいいじゃないか、と下の図のように考えるひとがいるかもしれません。

しかし、セルという「物質的層の重なり」という「決まり事」の上では、Aセルはbook①を決してくぐったり、越えたりはできないのです。

なぜなら、Aセルだとかbook①だとか、アルファベットや数字で名前をつけて呼ぶのは、セルという「素材」を厳密に「管理」するためにあり、その「重なり方」は決して「破ってはならない約束事」なのです。ですから、Aセルはbook①の下にあったのなら、そのまま絶対・下にあるしかなく、たとえばbook①の上へとAセルを置き換えたりして、柵をくぐるように表現する、というわけにはいかないのです。

なぜそんなに厳密なことが順守されなければいけないかと言うと、アニメの労働は分業が基本だからです。ひとつのカットを例にしても複数の部署に分かれる形で素材が分散しながら制作されるのです。たとえば絵を描くひと、その絵に色を塗るひと、それらのセルの下に敷く背景美術を描くひと、そしてbookの柵を描くひとと、それぞれが別々の部署で別々に作業をする風になっています。

この柵をくぐる画面を、素材にときほぐしてみると、下の図のようになります。

これら分散して作られた素材は、撮影する段階になって、一気にまとめられ・重ねられて、ひとつのイメージ・ひとつの統合されたイメージとして撮影されます。そしてこの場合、Aセル、Bセル、あるいはbook①、book②という名称がつくのは、素材を重ねて撮影する際に、重ねる順番を決して間違えることがないようにするための「便宜上の約束事」でありつつも、しかし「決定的に動かせない約束事」なのです。

だから、Aセルの人物がbook①の柵をくぐらせるために、Aセルの重ねる順番を変えて・book①の上へと置き直す・移動させるということは、できないのです。

では、どうやって少女キキは、柵をくぐることができるのでしょうか?

柵をくぐるとは、柵の「奥」にいた少女キキを、柵よりも「手前」に持って来ることです。つまり柵を描いたbook①の上にもう一枚セル(Bセル)を置いて、そこに「手前」に来るキキを描けばよいのです。図で説明するとこうなりますね。

Aセル、book①の上に、新たにBセルを重ねて、キキが柵をくぐる姿をBセル上に描き出せば解決するのです。

そしてキキが柵をくぐってしまえば、つまりキキという絵はbook①を「またいで」、AセルからBセルへと移り変わり、そのときAセルは用済みになっていて、Aセルは層の重なりから消えてしまいます。それが下の図です。

人物が柵をくぐるという、ただそれだけの表現がこのような一見・煩雑な手続きを経て実現しているのでした。

「絵で描かれた人物が、柵をくぐって・手前へ来る」という絵としての表現は、セルアニメの場合「セルに描かれたものが、セル(今回の場合、book)をまたいで、別のセルに移動する」というアニメ固有の手続きが必要になるのでした。手間がかかりますし、画面設計上、細心の注意が必要な作業であることは確かです。

発表する時間とのせめぎあいもありますが、「bookを使って、セルがセルをまたぎ、立体的な3層の構造が現れる」例を、もうひとつだけ具体的にあげてみてみましょう。

(その4へつづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?