やがてマサラ #14 ヒマーチャルに揺れる灯り

みなさんこんにちは。楽しいインド案内人アンジャリです。なぜ私はここまでインドに惹かれたのか? 生い立ちから書き始めたこのエッセイ。いよいよ、人生の軸がブレにブレはじめたころに突入いたします。

雲南からバナーラスへ

ラダックに2か月あまり滞在したあと、日本に戻ってライター仕事をいくつかこなしている最中。

「洗濯物が乾かなくて暇だから、遊びに来ない?」

しばらく行方が分からなかった人からそんなメールが舞い込んできました。ずっと待っていた連絡でもありました。長く想い続けた不毛な時間にやっと報われるときが来たのかな。いまこそ力になりたい、いまなら私にもできるかも。そんな乙女心とかすかな野心。

2001年9月。大阪から蘇州号という船で上海へ行き、2泊3日の長距離列車を降りた昆明で前日に911が起きたことを知りました。中国の報道管制なのか報道はごく限定的で、詳細は分からぬまま、そのまま雲南省の奥地へ。

到着した招待所(ホテル)はプールなども併設したのどかな場所。遠くアメリカで世界を揺るがす事件が起きたその直後、雲南の田舎のプールサイドではマドンナの"Like a Virgin"が控えめに流れていました。

待ち望んでいたドラマティックな展開はなく、釈然としない数日を過ごし、帰国。

その後、今度はバナーラスからの連絡。それはSOSのようにも受け取れ、すべての仕事をバッタバタとやっつけて駆けつけるものの、再び釈然としない日々が漫然とすぎていく。

バナーラスという街の路地裏に漂うすこし退廃したような空気に毒されていく人をただ眺めるだけの自分。無力です。

ここにいてはいけないのではないかなあ。

そんなことを思い、触ると千本針がプシューっと飛び出すハリネズミのような危険物と化した人を、バナーラスから連れ出すことにしました。

スローな列車にしてくれ

デリーにしばらく滞在ののち、列車とローカルバスを乗り継ぎ、インド北部の山岳地帯ヒマーチャル・プラデーシュ州の山奥に向かったのは2001年10月のことでした。

大英帝国植民地時代の遺物のような時代がかった車内で、疲労を滲ませて眠りに落ちる横顔を照らす西陽。隣のブースは、式を挙げたばかりであろう、ぎこちない感じの新婚のカップル。その奥は幼い子どもらを連れた裕福そうな家族連れ。ガタンゴトンと超スローに進む列車。セピア色にしたくなるような、甘いような苦いような光景。

バナーラスで突然思いついた旅。そうだ、カイラース山に行こう。

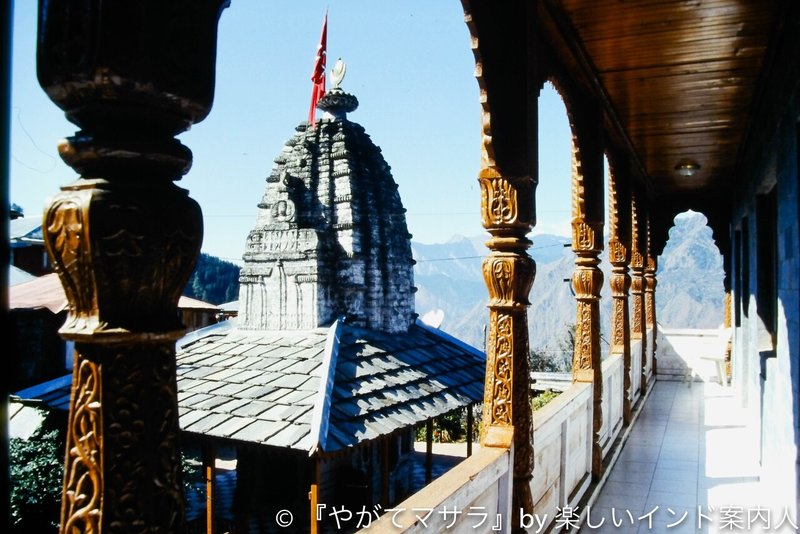

シヴァ神がガンジャ(大麻)をくゆらせ、キメキメにキメているというカイラース山。霊験あらたかでございます。本物のカイラース山は中国チベット自治区にあるけれど、さすがなんでもあるインド。

ヒマーチャル・プラデーシュ州のキナウル地方には、本家カイラース山にそっくりの「キナウル・カイラース」という山があるというじゃありませんか。なんでも、寒すぎるチベットを逃れて冬の間はこちらのカイラース山に来ているのだそうです、シヴァ神。

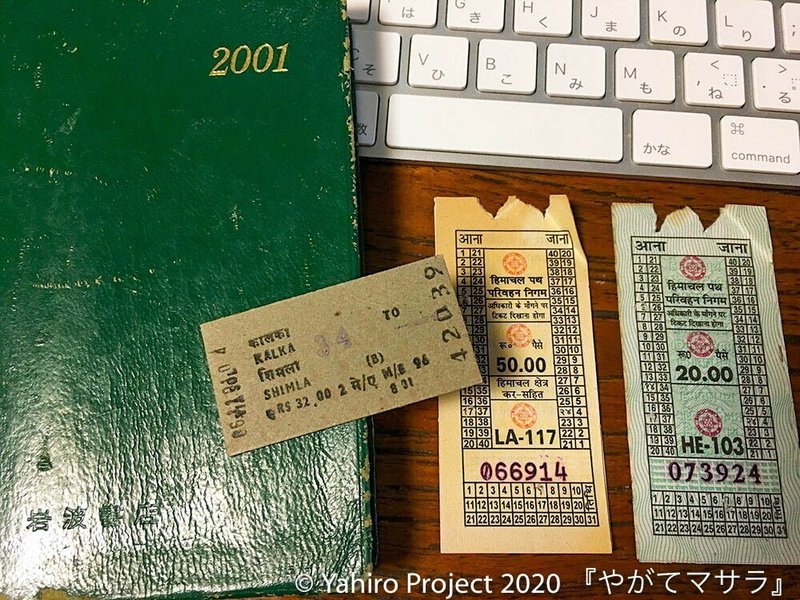

そんなわけで、真意の程はともかくカールカー=シムラー鉄道という登山鉄道でイギリス植民地時代の避暑地シムラーに向かいました。

ヒマーチャルに揺れる灯り

シムラーは標高2,000メートルの山間にあります。コロニアル調の建物が山に張り付くようにして建っていて、一見するとインドらしさが薄い街です。

ころはちょうど光の祭りディワーリーを迎えようというタイミング。雪でも降り出すんじゃないかという寒さでした。遠くに連なるヒマラヤの山肌に、何千何万という無数のバターランプのほんのりした灯り。ぼんやりと浮かび上がる街はなんだかとても浮世離れして目に移ります。

避暑地の冬は寂しいものです。宿の隣の部屋のオーストラリア人が実にピースフルな好青年で、ピースフルゆえにとある乾燥植物を所持していて、高台の宿のテラスから街の灯りを眺めていた私に白い息を吐きながら「どーお?」などと誘うのでございます。

下界のディワーリーは大気汚染が本気で憂慮されるほど夜通し花火や爆竹を打ち鳴らし派手に賑やかに祝います。シムラーのディワーリーはとても上品で、ときどき間の抜けたヒューッという音がこだまするのが聞こえました。

しっとり静かで、どこか刹那的な妖しさに満ちたディワーリーの夜。ハリネズミが寝袋にくるまり静かな寝息を立てているのを眺めてはホッとします。私は寝袋など持っておらず毎晩凍えそうだけど、そんなことはこの際どうでもよろしいわ。

あまりの寒さにブルブル震えながら夜半まで花火の音を聞きました。

山の中を奥へ奥へ

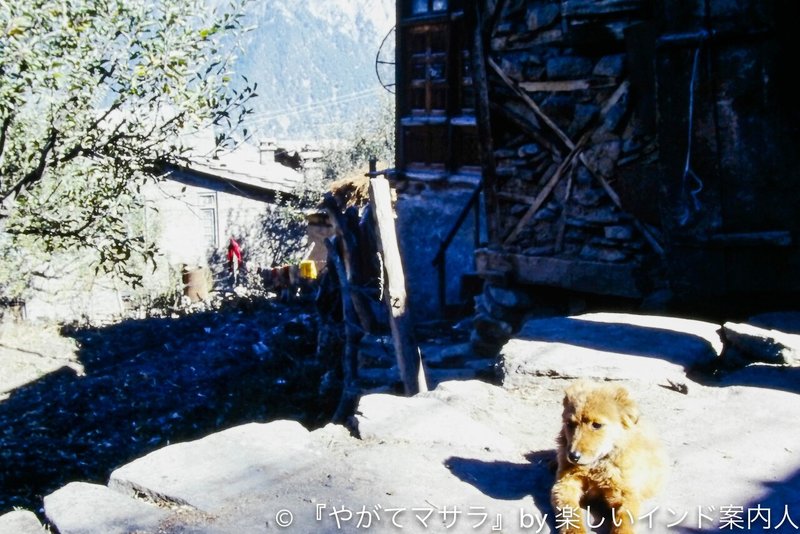

そろそろ冬支度を始めようかという山あいの村々は、空気が澄み景色もよく、ガタガタ揺れるローカルバスから眺めるヒマーチャルの美しい景色に目を奪われる毎日です。

このときのローカルバスの旅では、ヒンディー語の文字であるデーヴァーナーガリーを3日で読めるようになりました。行き来するバスに英語表記がなく、近づいてくるバスの行先を読めないと乗り逃し、次のバスは翌日……という死活問題だったためです。なにごとも必要に迫られればできるものでございます。

キナウル・カイラースの麓の村

どんどん悪路になっていく山間部を、どんどんボロボロになっていくローカルバスでずんずん北上。その先は雪で道が閉じているという小さな町レコンピオにたどり着きました。

ついにまみえたキナウル・カイラース山。

暖房のない宿の部屋は凍るような寒さだったけれど、一面ガラスの窓の外には山が目の前に迫っていました。万年雪を抱いた山が、朝に夕に色を変えます。一瞬も同じ色がなく、飽きずに見ていられる山でした。

他人にとってはどうでもいい衝動に突き動かされてバカな旅をしていたのだと思います。未熟な半端者の私は、ただそこにいてそっと寄り添うということができませんでした。

私を見て。私に気づいて。すぐそこにいるよ、手を伸ばして。私、私、私!

亡くなった人には勝てないと当時はうなだれていたけれど、そういうことじゃあ、ないのですよね。いまは分かるのだけど。

時間は勝手にどんどん流れていく。毒薬すらもいつか記憶の果て、一抹の苦味を残してまあるい味に変わる。

のちにロンドンにわたった最初の年の秋、めっきり日が短くなったイギリスの空に花火があちこちで上がるのを聞いて、「やっぱりロンドンはインド人が多いんだなあ。頑張ってるなあ」と感心しておりました。が、それはカトリック教徒の秋の祭りガイ・フォークスの花火でありました。かなりトンデモナイ勘違い。ちょうど同じ時期だったのです(笑)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?