キラキラじゃなくてもいい、 いろんな価値観があっていい|高田由紀子(児童文学作家) 【後編】子どもの本インタビューvol.3

オチャノマート(OCHANOMART)

「子どもの本のインタビュー」vol.3

子どもの本に関わる方々のインタビュー第3回目、

児童文学作家の高田由紀子さん【後編】です。

後編では『君だけのシネマ』や作家になるまでの道のり、

子ども達に伝えたいことなど、

児童文学作家としての信念についてお聞きしました。

迷ったり悩んだりしている子ども達の背中を押してくれるような

言葉にあふれています。

【前編はこちら】

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

『君だけのシネマ』高田 由紀子・著/pon-marsh・絵(PHP研究所)

不登校になった中二の史織。過干渉ぎみの母親から離れる気持ちもあり、父の仕事の都合で祖母が暮らす佐渡に一緒に引っ越すことになります。そこで、祖母がはじめたミニシアターを手伝いながら、祖母に支えられ新しい友達ができて、母親からも精神的に自立していくという物語。

空気が読めてうまく立ち回れる子ばかりじゃない

●主人公の史織は不登校です。こちらもテーマとしては難しい問題ですが、どういうところを意識して書きましたか?

私がこの物語を書き始めた頃、不登校の子ども達が居場所だと思える学校やフリースクール以外の場所ってあるのかなというのが気になっていました。都会にはフリースクールが増えていると思いますが、わたしが地元にいた頃、そういうものは無かったんです。

中学、高校の時、不登校だった友達がいたんですが、ずっと家にいるのもつらかっただろうなと思いました。そんな時に佐渡でミニシアターに出会ったんです。こんな場所があったら学校じゃなくても通いたくなるかもしれないとピンときました。この場所で一日中過ごせたらいいなって。不登校の主人公がそのミニシアターに降りてきた感覚があったんです。

●学校に行くのが苦しい子どもは、学校以外にも居場所があると少し気持ちが楽かもしれませんね。通うところが無いというのは、親も子どももあせってお互いにぶつかり合ってしまいます。でもどんな場所でもいいから外と繋がって話す相手がいるというのが大事ですよね。

学校が合わない子もいると思うんです。苦労して通っている子もいますよね。居場所がないと子どもは不安定になると思うので、学校ではない別の居場所を提示したかった。

●ミニシアターはとても魅力的なモチーフですよね。

佐渡には映画館が無かったんですが、はじめてミニシアターができた時に取材に行ったんです。その時にここを舞台にしようと思いました。映画は水泳にも繋がる部分があると思うんです。みんなが周りにいても、一人になれる時間を提供してくれるのが映画館。水泳もまわりで人が泳いでいるんですけど、泳ぎだすと一人じゃないですか。私はそういう場所が好きなのかもしれません(笑)

●みんなと何かを共有したいけど、ずっといるとそれはそれで息苦しくなってしまうんですね。

顔を上げたり、上映が終わったりすると周りに人がいるんだっていう安心感というか。そういうのが空間的にいいなって。息苦しくない距離感だと思います。

●史織のお母さんが今でいう毒母というか、史織に干渉しがちなお母さんですね。史織は自分用の椅子を選ぶ時にも、母親が気に入るかを優先してしまい自分で決められないですね。

自分の母は私が生まれてすぐから働いていて、割とほったらかされて育ったので、私自身は一度も親に「こうしなさい」って選択肢を押しつけられたことが無かったんです。

でも自分が母親になった時に、自分も周りも専業主婦が多く、子どもにかける親の思いが強いのを感じ、わたしも一生懸命になりすぎて、ちょっと息苦しい時がありました。史織のお母さんみたいに事細かに口出しされたら、子どもはたまんないだろうと思います。

●自分と子どもの人生の境界線が、気づかないうちに無くなっているのかもしれませんね。

現代特有かなとも思います。少子化で子どもの人生を成功させなきゃという思いが強いのかもしれません。昔は兄弟姉妹も多かったから、一人一人に対する心配も分散されていたと思うのですが。

現代は子どもへの評価が自分への評価のように感じている人もいるかもしれない。それは子どもへの思いが深いともいえますが、視野の狭さにもつながってしまうんじゃないかな……と。子育てを通じて私も迷うことが多いです。

●そんな史織に対して、一花というマイペースで、自分の世界をもったキャラクターが登場します。一花にはどんな思いが込められていますか?

空気が読めてうまく立ち回れる子ばかりじゃないですからね。学校という中から、はみ出している子がいてもいいかなって。いろんな子がいてもいい、というのは物語の中でずっと伝えていきたいと思っています。自分は自分でいいんだという、私の願いをこめたキャラクターですね。

●芸術部に入っておばけ屋敷をつくったり楽しくやったりしているんですけど、バスケ部の女子が下に見てくる場面があります。子ども同士のマウンティングはどう感じますか?

昔からそういうのはあったと思うんです。スクールカーストという言葉が出てきて、それが表面化してきたのかもしれないですね。

ただ今は部活だけじゃなくて、インスタグラムなどのSNSでキラキラした情報やおもしろいことを発信できるのも大事なようです。昔よりもさらに可視化されているんですよね。 昔は見えにくかったものが今はラインの友達の数や、SNSで「いいね」がついた数とかで見えてしまうんです。

●部活とかだけじゃなくて、フォロワー数何人いるみたいなことになっているんですね。

ただ私はそういうのは、気にしなくていいんじゃないかと思っています。だからそういうのをぶっ飛ばすようなキャラクターとして一花を登場させました。史織にもそういう価値観じゃなくて、一花のような自分の世界を持った人になってほしいなと思って。

●フォロワー数が多いから友達になろうなんてちょっとさみしい気もしますよね。やはりこの子といると楽しいからという気持ちで、友達になってほしいですよね。

目に見える部分で判断しないで、ぶつかり合って気持ちで感じてほしいとは思いますね。

●たしかに目に見える部分で判断しがちかもしれませんね。子ども達は。

それはそれで楽しいと思いますけど、それだけで判断するのはさみしいですよね。人と人の繋がりはそんなに簡単じゃないですから。そこの醍醐味をもっと味わってほしい。

●そういう意味では『青いスタートライン』高田 由紀子・著/ふすい・絵(ポプラ社)は、遠泳をとおして子ども達がぶつかり合いながら、心のつながりを深めていく物語でしたね。

そうですね。SNSとかは全然出てこないですね(笑)自然の中とスポーツはスマホの中とちがって生身の自分が現れるので、ごまかしがきかないですよね。その分、友情や自分への信頼を深めていけるのでは…と感じています。

物語は困っている子の心の裏まで

文字にして表すことができる

●どうして児童文学作家になろうと思ったのでしょうか?

小さい頃から物語を書くのは好きで、漫画家か作家になりたいとずっと思ってたんです。ただ田舎ってそういう人が周りにいないので、絶対私なんかなれるわけないとあきらめていたんですね。でも好きな気持ちだけは残しながら、あきらめて違う仕事をしていました。

ところが結婚して子どもが産まれた時に、やはり子どもに向けて本が書きたいなと思ったんです。それでデビュー作『まんぷく寺でまってます』の元になる物語を書きました。いつか子どもが読んでくれればいいかなという気持ちで。子どもが生後半年くらいの時期だったので、寝ている間に書いていました。

いざ書きあがったら手元に置いておくのがもったいなくなって、公募に出したらビギナーズラックで最優秀賞をいただきました。その時にあらためて、子どもに向けた物語で夢をめざしてみようかなと思ったんです。

●作品で子どもに一番伝えたいことはどんなことですか?

実は物語を作るようになったのは学校でうまくいかない事が多かったことも関係があるんです。というのも子どもの頃、友達の間ではマリオのゲームや光GENJIなどのアイドルが流行っているのに、そういうものがまったく好きになれなくて。

とにかく本やマンガや物語を書くことが好きだったのに、そういうことが好きな友達があまりいなかったので、つきあいづらいって思われていたかもしれません。かといって友達にも合わせられないし。

でもそのうち、マンガや物語を書くのが好きな子たちと出会って、自分の好きなことを大事にしていいんだって実感しました。

だから、子ども達には学校でいきいきしていなくてもいいし、キラキラじゃなくていいから、いろんな人がいていろんな価値観があるということを、物語をとおして知ってほしいです。なのでなるべく私の本には、いろんな子どもを登場させたいなって。

●おすすめの本はありますか?

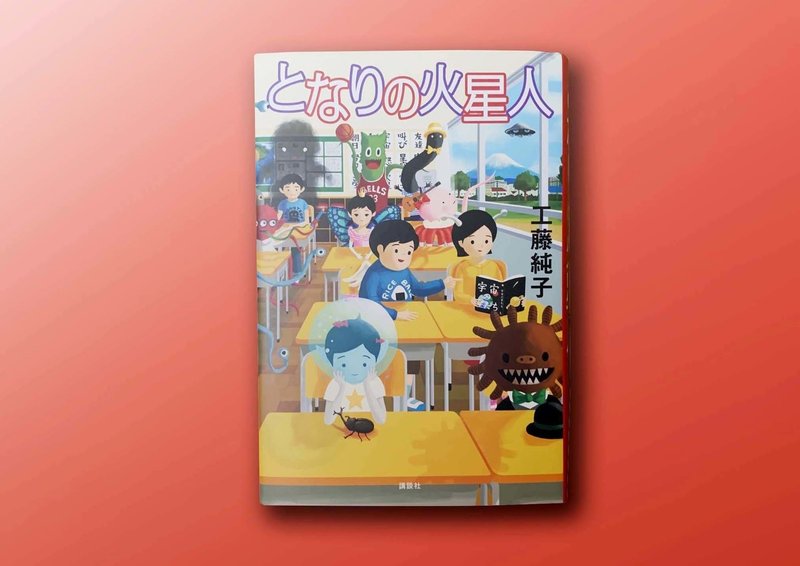

『君の存在を意識する』梨屋 アリエ ・著/津田・絵(ポプラ社)と『となりの火星人』工藤 純子・著/ヒロミチイト・絵(講談社)です。梨屋さんの本では臭いに敏感な子が登場しますが、そういう症状は私も知りませんでした。タイトルどおり、そばにいる人の存在を意識して、いろんな友達がいることをまず知るのがすごく大事だなと思いました。

工藤さんの本は、「空気を読めない子は困った子じゃなくて、困っている子どもなんだ」という言葉がすごく印象的でした。そうやって友達を見ることができたらもう少し優しくなれるんじゃないかな。

特に発達障害は目に見えないから分かりづらいし、伝えづらいものなんですよね。そこに物語が手を差し伸べられる部分があると思うんですよね。物語はそういう子の心の裏まで文字にして表すことができるので。目に見えないものを伝えるツールとして力を持っていると思いますね。

●想像力を育んでほしいですよね。そういう価値観を子どものうちに養ってほしいという意味でも児童文学の役割は大きいですね。

そうですね、最近の児童文学は外国籍のことや、LGBTの事などいろいろな多様性を取り上げている本が多いですね。すごくいいことだと思います。子どもは感受性が豊かで受け入れやすいところがありますから。大人も固定観念を変えていかなきゃいけないですね。

●これからチャレンジしてみたい作品などはありますか?

いままではリアリズムの作品が多かったので、エンタメの作品も書いています。エンタメの中にもちょっと大事なメッセージを伝えていくようなもの。コロナで鬱々とするのが嫌だったので、子どもが思いきり楽しめるものを書きたくて。本を読んでいるその一瞬だけでも嫌なことを忘れられるような物語を書いていければうれしいです。

高田由紀子

千葉県在住、新潟県佐渡市出身。故郷への思いが深く、佐渡ののびやかな自然のなかで、葛藤し成長する子どもたちの姿をみずみずしく描いた物語が多い。主な作品として『まんぷく寺でまってます』『青いスタートライン』『ビター・ステップ』『スイマー』(以上ポプラ社)など。『君だけのシネマ』(PHP研究所)で第5回児童ペン賞少年小説賞受賞。「季節風」同人。日本児童文学者協会会員。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?