帰納と驚き 第6章 変化

私たちは第3章で、客観的世界を構成する時間と空間が意識世界およびその斉一的変化を前提としていることを明らかにした。

続く第4章ではその意識世界の前提として、帰納の始点である原世界が要請されることが明かされた。

では客観的世界のもう一つの前提として要請されていた「斉一的変化」はどうなったのだろう?

意識に映る世界はひとときも留まることなく変化しつづけている。

この意識世界の変化があるためには、どのような前提が要請されるのだろうか?

本章では、この「斉一的変化」を構成する「斉一性」と「変化」の二つの要素のうち、「変化」について、それがどのように生じているのか紐解いていこう。

二つの仮説

変化が何に由来する現象なのか。

答えは大きくわけて二つ考えられる。

変化が原世界の性質なのか、そうでないかだ。

原世界とは、意識の前提として要請される世界の名称だった。

私たちの知識は認識から帰納され、認識は意識から帰納される。

そして、その意識は原世界から帰納された私の物語によって開かれている。

すべての帰納をさかのぼっていった末にたどり着く場所、すべての帰納の始点として想定されるのが、この原世界だ。

原世界について私たちが知っているのは、それが意識の前提として要請されるということ、それがすべての帰納の始点であるということだけであり、原世界がどのようなものなのか、どのような性質を有しているのか、私たちは何も知らない。

もし原世界以外の要因から、変化が生まれないのであれば、時間空間の前提となる変化は必然的に原世界のあり方に含まれることになる。

そうなれば、それは私たちが原世界について初めて知りえた性質だということになるだろう。

「原世界は変化する」と私たちは言うことができるのだ。

では、変化は原世界に由来する性質と言えるのだろうか?

私たちの世界がこのようにあるという事実は、原世界が変化することを要請しているのだろうか?

不変仮説

話を簡単にするために、一旦「原世界は変化しない」と仮定して、それでも意識世界に変化が現れうるか、あるいは現れえないか検討してみよう。

原世界は変化しない。

原世界は変化しないとなると、これまで考えてきたような情報の伝達過程における情報量の減少という帰納の定義は通用しなくなる。なぜなら伝達自体がひとつの変化だからだ。

この場合、帰納は定義域となる前提から値域となる帰結(または帰納の中心)を導く数学的な関数あるいは写像として解されなければならない。(*帰納ではひとつの元に対して複数の像が定まりうるため、これは厳密には写像ではない。しかし他により適切な用語が見当たらないため、本稿では「帰納写像」という表現を用いることとする。この不適切な用語の流用をお許し願いたい)

定義域となる前提は原世界と定まっているため、定義域と値域を結ぶ帰納写像は値域である「帰納の中心」が何であるかによって規定されることになる。

さてここで、今ここに存在している私の意識Aについて考えてみよう。

意識Aがあるということは、そこに予測の世界Aがあることを意味している。

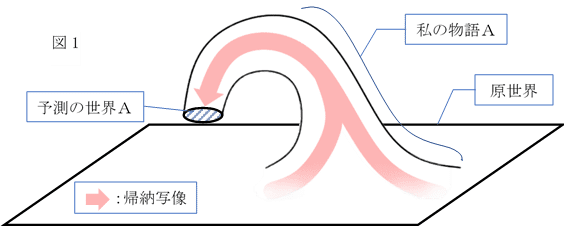

図1に示すように予測の世界Aと原世界は帰納の関係にあって、原世界を前提とし予測の世界Aを中心としたときに定まる帰納写像が私の物語Aだ。

しかし、図1だけではまだ意識Aの位置に意識世界が開かれていると言うことはできない。

そこに意識Aがある、そこに意識世界が開かれているということは、予測の世界Aがその場所で対照世界と邂逅していることも意味しているからだ。

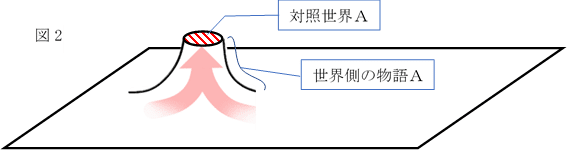

図1には、図2に示す対照世界Aとそれを中心とする帰納写像からなる世界側の物語Aが欠けていたのだ。

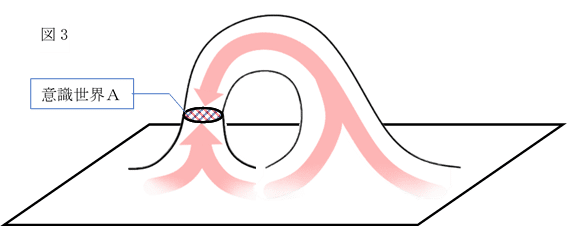

では、その欠けていたものを図に書き足してみよう(図3)。

図1と図2を合わせることによって私の物語Aと世界側の物語Aが邂逅し、そこに意識世界Aが開かれることで意識Aを表す図は完成する。

しかし、まさにその二つの物語が邂逅し意識Aという一つの場を形成することによって、図3は私たちが意図せぬ第三の物語をあらわす図になってしまっているのだ。

どういうことか説明しよう。

図1は、予測の世界Aを中心としたときに定まる帰納写像である私の物語Aを表す図だった。

図2は、対照世界Aを中心としたときに定まる帰納写像である世界側の物語Aを表す図だった。

そして図3は、図1における中心と図2における中心の重なりあうさまを示すことで、意識世界の開闢を表す図であるはずだった。

しかし、それぞれ異なる帰納写像を規定していたはずの二つの中心が重なりあってひとつになることによって、その重なりあう場を中心として規定されるもうひとつの帰納写像、もうひとつの物語が図3上にその姿を現してしまっているのだ。

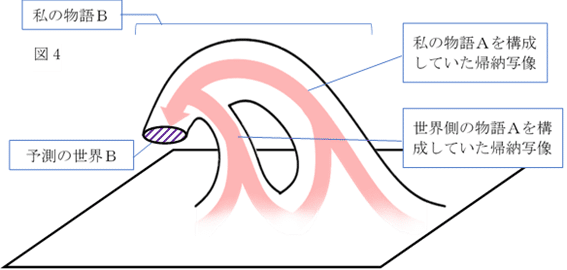

それが、原世界を前提とし、予測の世界Aと対照世界Aの邂逅の場を中心として、私の物語Aの帰納写像に世界側の物語Aの帰納写像を加えた帰納写像によって構成される新たな物語である私の物語Bだ(図4)。

世界側の物語Aを構成していた帰納写像が私の物語Aに新たな要素として加わることで、その先に導かれていた予測の世界Aも予測の世界Bへと姿を変えることになる。

そして、予測の世界Bはふたたび対照世界Bと邂逅する。

その邂逅によりそこに意識Bが開かれる一方で、その同じ邂逅によって二つの中心が合わさる場所を中心とした新たな私の物語Cが図上にまたもやその姿を現す。

私の物語Cはその先でまたまた対照世界と邂逅しそこに意識Cが開かれる。

以上のようにして次々に開かれる意識A、意識B、意識C、意識D…の流れを意識の内側から見れば、意識に映る世界がA→B→C→D→…と滑らかに変化していると認識されることになる。

この間、原世界には一切の変化はない。

原世界は一切変化しないままに、ただ意識をひとつ措定しただけで、措定された意識世界はAからB、BからCへと滑らかに移り変わりはじめて、その変化は意識を現すループ構造が解消されるまで延々と続いていくことになるのだ。

このようにして、不変の原世界から変化する意識世界が生み出される。

以上、「原世界は変化しない」と仮定したとしても、それでもなお意識世界に変化が現れることが明らかになった。

客観的世界の前提として要請された「変化」は、原世界に由来するものではなく、意識のループ構造が生み出す現象だったのだ。

原世界に関して言えば、世界が今このようにあるという事実は、その前提として原世界の存在を要請してはいるが、その原世界の性質として「変化すること」は要請していないということになる。

まとめ

・ 意識世界の変化は、意識そのものの構造によって生み出されている。

・ 私たちの世界が今あるようにあるという事実は、その前提として原世界の存在を要請してはいるが、原世界が変化することは要請していない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?