帰納と驚き 第3章 自然の斉一性原理と時間と空間

第1章と第2章では、経験した出来事から未知の出来事をおしはかる帰納推論がどのような情報処理なのかを論じ、その本質が情報量の減少にあることを明らかにした。

本章では少し視点を変えて、「なぜ経験した出来事から未知の出来事をおしはかることができるのか?」という問からはじめて、自然の斉一性原理と時間、空間の関係を紐解いていく。

自然の斉一性原理の概要

昨日の雨と明日の雨、この湖とどこか遠くの湖、今日の星と百年前の星。

経験した出来事と未知の出来事は、時間的空間的に乖離した別々の事象だ。

それなのになぜ前者から後者をおしはかることができるのだろうか?

そのとりあえずの答えとなるのが、自然の斉一性原理と呼ばれるものだ。

自然の斉一性原理とは「世界の出来事には法則性があり、同じ条件のもとでは同じ現象が起きる」という法則で、1700年代のイギリスの哲学者デイヴィッド・ヒュームによってはじめて導入された。

「昨日の夜は暗かった」「今日の夜も暗い」の個別事例から「昨日」「今日」の個別情報を消去すると、「夜は暗い」という一般法則が導かれる。

私たちはこの「夜は暗い」を明日の夜や明後日の夜にあてはめることで、「明日の夜は暗いだろう」とか「明後日の夜も暗いだろう」などとまだ見ぬ未来のことをさまざまに推論している。

この「夜は暗い」を未知の夜にあてはめるとき、私たちは暗黙のうちに「同じ条件(夜)のもとでは同じ現象(暗い)が起きる」という自然の斉一性原理を前提として採用しているのだ。

第1章の帰納推論の説明では情報量の減少(個別情報の消去)によって情報量の増加(指示対象の増加)が起きていることを明らかにしたが、その情報量の増加(指示対象の増加)は自然の斉一性原理を前提としていたのだ。

自然の斉一性原理の証明問題

自然の斉一性原理は、既知の時間、既知の場所から帰納した法則を未知の時間、未知の場所へと当てはめる際の前提となるものだったが、ここでは簡略化のため推論の的をひとまず「未来」にしぼって話を進めることにしよう。

未来に的をしぼると、「同じ条件のもとでは同じ現象が起きる」という自然の斉一性原理を「過去に成り立っていた法則は未来にも成り立つ」と言い換えることができる。

「過去に成り立っていた法則は未来にも成り立つ」

この自然の斉一性原理を前提にすれば、過去の個別事例から帰納された帰結を一般法則として未来へ当てはめることが正当化されるので、「昨日の夜は暗かった」「今日の夜も暗い」から「明日の夜も暗いだろう」と推論することが可能になる。

ここで問題になるのが、自然の斉一性原理を前提として採用するその論理的根拠は何か?ということだ。

なぜ私たちは、過去に成り立っていた法則が未来にも成り立つだろうと当然のように考えているのだろうか?

当たり前のことではあるが、私たちは未来の出来事をまだ経験してはいないため、未来のことは帰納推論によってしか語ることができない。

その帰納推論の前提は当然過去に求められることになる。

過去を振り返れば、そこには自然の斉一性原理を支持する事例があふれかえっている。

以下に三つの例をあげてみよう。

例1)一昨日と昨日、部屋のドアノブを左にひねったらドアが開いた。その経験から「部屋のドアノブを左にひねったらドアが開く」という法則を帰納し、その法則にしたがって今朝ドアノブを左にひねったらやはりドアが開いた。

例2)先々週と先週、チョコレートを食べたら甘かった。その経験から「チョコレートは甘い」という法則を帰納して、今週チョコレートを食べたらその法則どおりに甘い味がした。

例3)二分前と一分前、テーブルのうえにはマグカップが置いてあった。その経験から「テーブルのうえにはマグカップがある」という法則を帰納して、今しがたテーブルに目をやると法則どおりにマグカップが置いてあった。

これらの経験を「過去に成り立っていた法則は未来にも成り立つ」に則して書き直すと以下のようになる。

例1)一昨日と昨日に成り立っていた「部屋のドアノブを左にひねったらドアが開く」法則は今朝も成り立っていた。

例2)先々週と先週に成り立っていた「チョコレートは甘い」法則は今週も成り立っていた。

例3)二分前と一分前に成り立っていた「テーブルのうえにはマグカップがある」法則は今しがたも成り立っていた。

私たちはこれらの経験から具体的な時間と法則内容を消去することで「過去に成り立っていた法則は、その後も成り立つ」という法則を帰納することができる。

そして、この「その後」が未来となるように法則をあてはめることで、「過去に成り立っていた法則は未来にも成り立つ」という結論、すなわち自然の斉一性原理が知識として導かれるのだ。

以上、自然の斉一性原理は過去の個別具体的な経験から帰納推論を経て導かれることが明らかになった。

しかし、この推論は帰納推論としては間違っていないが、論理的には間違っている。

なぜなら、前節でも説明したとおり、帰納推論は自然の斉一性原理という法則的知識を前提としているからだ。

つまり自然の斉一性原理を帰納推論によって導くということは、「自然の斉一性原理を前提とすれば個別具体的経験から自然の斉一性原理を導くことができる」ということであり、簡潔に書き直せば「自然の斉一性原理が成り立つなら自然の斉一性原理が成り立つと言える」と言っているにすぎないのだ。

自然の斉一性原理が成り立つなら、自然の斉一性原理は成り立つ。

この「Aならば、Aである」は同語反復あるいはトートロジーと呼ばれる構文で、文自体は絶対に正しいが、その正しさはAの正しさにはまったく関与しない。

「熊が魚類ならば、熊は魚類だ」は正しくても、「熊は魚類だ」が正しいということにはならない。

未来のことは帰納推論によってしか語ることができず、その帰納推論は知識としての自然の斉一性原理を前提としている。

しかし、その前提として必要な自然の斉一性原理を知識として導くためには帰納推論によるしか方法がない。

そのため自然の斉一性原理はトートロジー以外の形では導くことができないのだが、トートロジーでは何の証明にもならないのだ。

このようにして、私たちは「過去に成り立っていた法則は未来にも成り立つ」と考えていいその正当な論理的根拠をいまだ見出せずにいる。

以上が自然の斉一性原理の証明問題と呼ばれるものの概要である。

消える未来

ここまでの議論で、自然の斉一性原理を正攻法で証明しようとしてもできないことがわかった。

では、背理法的にこの世界から自然の斉一性原理が成り立つという前提を棄却したら、どうなるだろうか?

自然の斉一性原理が成り立つという前提なしでは、たとえ何らかの帰納推論をおこなったとしても、その推論が当たる見込みはでたらめな勘やあてずっぽうと同じになってしまい、私たちが未来について確証をもって語れることは何ひとつなくなってしまう。

これまでここに家があったけど、明日はここに家はないかもしれないし、これまで晴れた空は青かったけど、明日の晴天は青くないかもしれないのだ。

これまでドアノブを回せばドアが開いたけど、明日は開かないかもしれない。

そもそもドア自体がないかもしれない。

これまで朝になれば朝日が昇ったけど、明日は朝日が昇らないかもしれない。

これまである一日の後には翌日があったけど、今日の後には明日がないかもしれない。

これまで現在の後には未来があったが、この現在の後にはもう未来はないかもしれない。

未来がないかもしれない?

これはいったいどういうことだろう。

自然の斉一性原理を前提としない未来について語っていたはずの私たちの手元から、今度はその未来そのものが霧散してしまったではないか。

この事態が意味するところはただ一つ、自然の斉一性原理を前提としない世界では未来の出来事を語ることができないだけでなく、未来という概念そのものを保持することもできない、ということだ。

つまり、私たちは「過去に成り立っていた法則は未来にも成り立つ」という自然の斉一性原理を問題にしていたが、その定義に含まれる未来もまたここが自然の斉一性原理の成り立つ世界であることを前提としていたのだ。

未来の帰納

ここまでの考察で、未来は冷蔵庫のなかのリンゴやテーブルのうえのマグカップのように自明の存在ではなく、自然の斉一性原理が成り立っていることを前提として導かれる概念であることが明らかになった。

では、ここが自然の斉一性原理の成り立つ世界であることを前提とした場合、どのようにして未来という概念を獲得することができるのだろうか?

また、いったいどのようにして帰納推論は可能になるのだろうか?

未来は見たり触れたり嗅いだりできるものではない。

そのため、りんごAとりんごBの具体的経験からりんごの概念を帰納するように、未来Aと未来Bの具体的経験から未来の概念を帰納することはできない。

しかしそれにもかかわらず、私たちは「家にりんごがある」と考えるときと同等の、いやそれ以上の確信をもって「未来がある」と考えている。

あるはずのりんごがもしかしたらなくなっているかもしれない、と不安に思うことはあっても、同じ不安を未来そのものに対して抱くことはなく、それどころかりんごの存在について不安に思うそのときにも、りんごがあるかどうかを確認できる未来の存在が暗に前提とされている。

では、この「未来がある」という強固な認識はいったいどこからどのようにして生まれているのだろうか?

過去、現在、未来という時間の概念を一旦棚上げして、目の前の、自然の斉一性原理を前提とした斉一的な世界に注目するところから始めてみよう。

私たちの目の前に卵が一つあるところを想像してみよう。

パソコンの画面でただ卵があるだけの映像を見せられても、それが写真(時間がない)なのか、動画の一時停止中(時間が止まっている)なのか、それとも再生中(時間が流れている)なのか私たちには判断できないように、この「卵がある」だけでは時間を認識することはできない。

斉一的とは言っても、まったく変化のない世界では時間の概念が生まれることはないのだ。

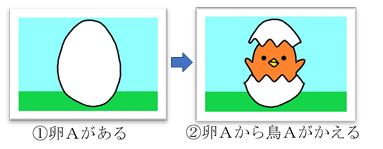

では、世界に変化を与えてみよう。

卵からかえった鳥Aが私たちの目の前に現れている今、「卵Aがある」という状況は私たちの目の前から消えている。

目の前から消えているが、しかし記憶にはある。

この「目の前から消えているが、記憶にはある『卵Aがある』という状況」がもっとも原始的な過去、すなわち個別的主観的過去だ。

さらにそういう「目の前から消えているが、記憶にはある状況A」、「目の前から消えているが、記憶にはある状況B」、「目の前から消えているが、記憶にはある状況C」などを積み重ね、そこからその個別的内容を消去することで「目の前から消えているが、しかし記憶にはある状況一般」すなわち主観的過去一般が帰納されることになる。

そして、それら主観的過去と区別される形で眼前の状況もひとつの概念として名前が与えられることになる。それが現在だ。

目の前の状況にひとつ変化が起きることで、私たちは主観的過去と現在という時間認識を得ることができた。

さらに話を進めよう。

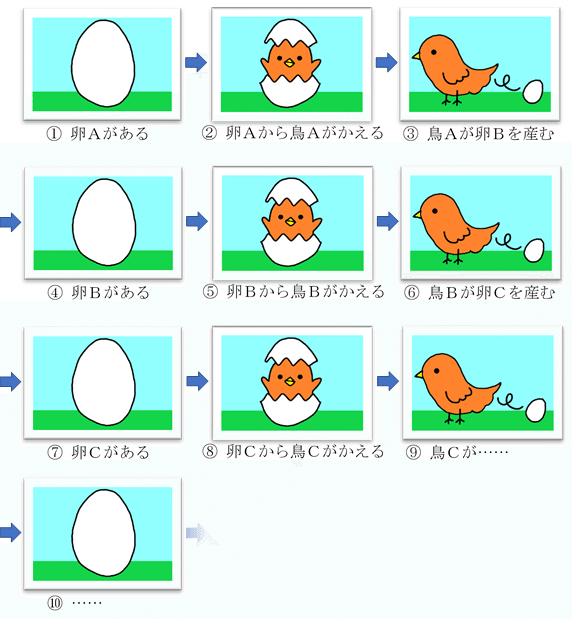

自然の斉一性原理にしたがって、世界は斉一的な変化を繰り返す。

さて、上の図の⑧で一旦足を止めてみよう。

ここまでの「卵Aがある→卵Aから鳥Aがかえる」、「卵Bがある→卵Bから鳥Bがかえる」、「卵Cがある→卵Cから鳥Cがかえる」から「卵がある→卵から鳥がかえる」という法則が帰納される。これを「卵→鳥」の法則と呼ぶことにしよう。

⑧の時点では、「卵」という言葉が指す対象は卵A、卵B、卵Cの三つのみであるため、この法則の帰納だけでは情報量は増加していない。それゆえ、この段階では「卵→鳥」の法則は帰納の帰結ではあるが、まだ帰納推論の帰結ではない。

そして今、私たちの目の前に⑩の状況が広がっている。

ここで思い出してほしいのが、私たちもまた自然の斉一性原理を前提とした世界の一部であり、同じ条件のもとでは同じ現象を起こすということだ。

そのため、①、④、⑦の白い物体を卵と認識した私たちは⑩の白い物体もまた卵として、すなわち卵Dとして認識することになる。このことによってそれまで卵A、B、Cだけを意味していた「卵→鳥」の法則の「卵」が指し示す対象に新たに卵Dが加わることになり、ここではじめて「卵→鳥」の法則の導出は情報量の増加を伴った帰納推論となるのだ。

この帰納推論によって導かれた卵A、B、C、Dの一般法則である「卵がある→卵から鳥がかえる」の法則の「卵」に卵Dをあてはめることで、今度は演繹的に「卵Dから鳥がかえる」という「まだ見ぬ状況D」が導かれる。

まだ見ぬ状況D。

それが未来だ。

もっとも原始的な未来、個別的主観的未来がここに現れる。

そしてさらに、この「まだ見ぬ状況D」と、同様にして導かれる「まだ見ぬ状況E」や「まだ見ぬ状況F」から「まだ見ぬ状況一般」すなわち主観的未来の概念が帰納されることになる。

過去は、世界の変化によってもたらされる「消えている状況」の帰納によって生まれ、未来は、世界の変化から帰納した法則を目の前の状況に当てはめたときに現れる「まだ見ぬ状況」のさらなる帰納によって生まれるのだ。

この仕方で得られた過去と未来は、主観的な過去と未来にすぎないが、その過去→現在→未来という関係性を主観的過去に当てはめることで過去の過去、過去の過去の過去、そのまた過去という形でどこまでも抽象的に続く過去概念を、同様に主観的未来に当てはめることでどこまでも続く未来概念を得ることができる。

そして、その二つを合わせることで、遠い過去から遠い未来へと延々と続く客観的な時間概念が導かれることになる。

未来という概念の強固さ

私は前節の冒頭で、「家にりんごがある」と「未来がある」を比較して未来という概念の強固さに言及した。

それに続く思考実験では卵→鳥というひとつの変化をもって、未来という概念が生み出される様を説明したが、現実の世界はおびただしいほどの変化に彩られており、そこから帰納される法則もまた無数にあって、実際の未来はそれら無数の法則によって編み上げられている。

「今から家に帰ったらりんごがあるだろう」という推論は「家にりんごがある」というたったひとつの法則で支えられているだけだが、「今の先に未来があるだろう」は変化を包含するすべての法則によって支えられている。

その支持する法則の量こそが未来の強固さを生み出しているのだ。

たとえ鳥が卵を産まなくなっても、卵から鳥が孵化しなくなっても、未来があるという確信が決して揺らがないのは、このためである。

未知の時間、未知の場所

以上、私たちは帰納推論の推論範囲を未来にしぼるところから始めて、未来という概念が自然の斉一性原理を前提としていること、さらには、どこまでも続く過去や未来という客観的時間が斉一的に変化する目の前の状況から帰納的に導かれることを明らかにした。

推論範囲に未知の場所を加えた場合も話の概要は変わらない。

未知の空間について語るとき、それがどのような場所でどのような内容であろうと私たちは自然の斉一性原理が成り立つことを前提としている。

そしてやはり、自然の斉一性原理を前提としないことにはこの目の前の状況の外側に未知の空間が広がっているという客観的空間の認識自体も保持することができないのだ。

また、この目の前の状況と客観的空間の関係性も時間のそれと大筋は同様であり、まず、目の前の状況から得た「ここがある」という個別的主観的空間認識の帰納によって主観的空間概念が導かれ、次いで、それを自然の斉一性原理のもとに敷衍していくことで、どこまでも均一に広がる客観的空間の概念が得られる。

以上、私たちの客観的時間および客観的空間の概念が、自然の斉一性原理を前提とした目の前の世界から獲得されていることを俯瞰した。

今ここ以外のいつかどこかはすべて自然の斉一性原理を前提にした場であるため、「自然の斉一性原理はいつでもどこでも成り立つのか」という問は、「自然の斉一性原理が成り立つことを前提とした場で、自然の斉一性原理は成り立つか」と言い換えられる。

これは見てのとおりの「Aを前提とした場ではAか?」という同語反復の問であり、その答えはAの内容にかかわらず常にイエスだ。

「自然の斉一性原理はいかに証明されるか」は、その問を問う場が常に自然の斉一性原理を前提とせざるをえないという意味で、問うことのできない問だとも言える。

時間と空間の違い

以上、遠い過去から遠い未来へとつづく客観的時間も、果てしなく広がる客観的空間も、ともに同じく目の前の状況を帰納的に敷衍することで獲得される概念であることを確認した。

しかし、この時間の思考実験と空間の思考実験とでは、その始まり方に大きな違いがある。

時間の思考実験を始めるにあたって、私は時間概念を一旦棚上げするところから話を始めた。

だが、空間の思考実験は「卵がある」「ここがある」というように少なくとも目の前の空間的広がりが、すなわち最小限の場の認識が既に存在しているところからしか始めることができない。時間をひもとく際にそうしたように、空間概念を一旦棚上げしてゼロから始める、ということができないのだ。

例えば、何もない真っ黒の世界を想像してみても、私たちの目の前には黒色の景色がすでに広がっていて、その広がりを棚上げすることはどうしてもできない。

なぜこのような違いが生じているのだろうか。

この時間と空間の非対称性は何に由来するのだろう?

なぜひとつの思考実験においてさえ、空間概念を一旦棚上げすることができないのだろう?

その理由は、空間が知覚の直接的な対象によって構成されているからだ。

私たちは空を見上げ、壁に触れる。

これら知覚によって意識に映し出される個別的主観的空間が構成され、そこから空や壁などを個別情報として消去することで「ここがある」という主観的空間一般が帰納されて、さらに「ここ」を消去することで客観的空間が帰納される。

触れることも見ることもできない時間と違い、空間は触れて、見ることができる。ゆえに、それをないものとして扱うことができないのだ。

では、逆に考えてみよう。

なぜ空間は知覚することができるのか?

なぜ空間は触れること、見ることができるのか?

なぜ時間は直接的な知覚の対象とならないのか?

私たちは前節で、状況が消えることで時間が生まれることを明らかにした。

消えたものには誰も触ることができない。

それゆえに時間は知覚の対象にはならないのだ。

あるものが知覚の対象となるのは、それが消えないからだ。

つまり、触れることができるのは、見ることができるのは、それが消えずに残っているからに他ならないのだ。

先にあげた卵→鳥の例を考えてみよう。

上図の変化によって「卵がある」状況は消える。

本章でこの状況の消失から時間が生じることを確認した。

しかし、厳密にいえばその状況のすべてが消えるわけではない。

例えば卵が置かれていた地面や卵の後ろに広がる空は変わらずそこにある。

卵の殻も割れてはいるが、消えることなく地面と頭のうえに乗っかっている。

「卵がある」状況を構成している要素のうち、あるものは消え、あるものは残る。

消えたものを見ること、触れることはできないが、残っているものは見ること、触れることができる。

この残るものこそが私たちの知覚の対象であり、その知覚の広がりこそが私たちが空間と認識する最初のものなのだ。

目の前の状況は斉一的に変化する。

その変化によって、あるものは消え、あるものは残る。

言い方を変えれば、目の前の状況は変化によって消える要素と残る要素に二分される。

そして、その消える要素が時間を生み、残る要素が空間を生む。

私たちは先に「私たちの客観的時間および客観的空間の概念は、自然の斉一性原理を前提とした目の前の世界から帰納的に獲得される」という結論を出したが、以上のことを踏まえると結論は次のようにあらためられることになる。

すなわち、「客観的時間および客観的空間の概念は、目の前の世界の斉一的な変化から帰納的に獲得される」と。

世界と私の転倒

最後に、世界と私の関係という観点から本章で明らかになったことの意味をまとめなおしてみよう。

私たちは、広大な客観的世界がまずあって、その中に一人の人間として自分が存在しているのだと認識している。

遠い過去から遠い未来へとつづく客観的時間とどこまでも果てしなく広がる客観的空間からなる客観的世界がまず存在していて、その広い宇宙の永い時の中で地球という星が形作られ、そこに生命が誕生し、その一部が人類へと進化して、その一人として私が生まれ、今ここにいる。

私はひとつの身体としてここに存在していて、その体表の感覚器を介して脳のどこかに意識と呼ばれる形でこの客観的世界のごく一部を映し出している。

というふうに、私たちは世界と自分の関係を認識している。

これはつまり、「私の意識が存在するためにはその前提として、この客観的世界がなければならない」ということだ。

しかし本章で明らかになった事実は、この認識を転倒させてしまっている。

先のような客観的世界観に基づく世界認識を私たちが持つためには、目の前の状況とその斉一的変化が前提として必要であることが明らかになった。

目の前の状況とは、意識と呼ばれる形で映し出される世界の一部のことなので、上の「」の文は次のように書き直されることになる。

すなわち、「客観的時間と客観的世界からなる客観的世界のなかに私がいる、という世界認識を持つためには、私の意識に映る世界の斉一的変化がその前提として要請される」と。

つまり、私たちが素朴に思い描いている客観的世界とは、私の意識の前提として要請される存在ではなく、逆に私の意識を前提とした帰納を経てはじめて獲得される認識であり概念だったのだ。

では、客観的世界の前提として名指しされた私の意識が、今あるようにあるためにはいったいどのような前提が要請されるのだろうか?

その問題をひもとくに先立って、次章ではまず意識とは何か、その正体を明らかにしよう。

まとめ

・ 自然の斉一性原理の証明問題は、「自然の斉一性原理を前提とする場で自然の斉一性原理は成り立つか?」というトートロジーの正否を問う恒真問題である。

・ 帰納推論は自然の斉一性原理という法則的知識によって正当化されうる論理的情報処理ではなく、自然の斉一性原理という自然法則にしたがって生起するひとつの現象である。

・ 客観的世界を構成する客観的時間および客観的空間は、ともに意識に映る世界の斉一的変化から帰納的に導かれる概念である。

・ 意識に映る世界は斉一的変化によって消える要素と残る要素に二分され、その消える要素から時間が、残る要素から空間が構成される。

・ 意識に映る世界の存在は、客観的世界という認識および概念の前提であり、その逆ではない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?