卵サンドの君 #ネムキリスペクト

がっくん。ぐぐぐぐぐ、ぷしゅー。

「お待たせいたしました。行先番号、2番、終点です」

2番、のところだけ後から継ぎ足したようなアナウンスがあって、スーツや制服姿の人々が駅へと流れ出していく。私はシートに張り付いたまま、うへっと息を吐く。バスの中にも雨がべたべたと滴っているみたいだ。乗客が全部出て行ってから、私はのろのろと立ち上がり、びしょびしょの傘と重い鞄を持って、駅のロータリーに降り立った。

やっと確かな地面を踏んだ足は、がくがく震えていて、空っぽの胃袋はバスの余震に悩んでいる。バスが走り去る音を背後に聞きながら、私は傘を杖のようについて、自分のローファーを見つめ続けた。朝の駅の喧騒が頭を殴る。湿気が耳、鼻、目から、入り込んできて脳みそを侵食する。白々とした照明を照り返す濡れた床がふわんふわんと波打つ。鞄も湿気を吸って、私を床へ引きずりおろそうとしている。

昔は、バスだってこんなに苦痛じゃなかった。

吐き気が落ち着くのを待って、私は駅のトイレへ向かう。世界の内側にいることを示す、かっちりした服を着た、秩序だった朝の行進の中を、こそこそと抜けて個室へ入った。

制服を脱ぐと、またぐはあっと息が漏れた。こんな日は特に、この服は重すぎるよね。鞄の中から真っ赤なティアードワンピースを取り出して頭からかぶる。身体を締め付けないワンピースが好きだ。靴下も脱いで、馬鹿みたいに厚底の白いサンダルに履き替えた。洗面台で軽く化粧すると、鏡の中の自分が笑いかけてきた。

ロッカーに荷物を預けると、肩が空気のように軽くなる。持ち物は紺の革の財布。だけ。澱んだ雨の中で光るコンビニの看板を目指して、私は常盤色の華奢な傘をさす。

ツナマヨおにぎり。いや、季節限定のマンゴーのスイーツにしちゃおうか。脳内でおいしい妄想が膨らむ。ううん、やっぱり、サンドイッチ。白くて薄くて柔らかいパンに挟まった、塩辛いマスタードとハムチーズ。うん、それで決まり。

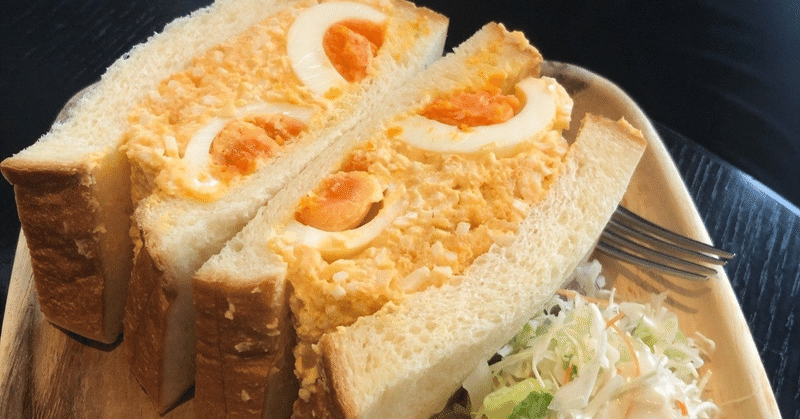

冷気の流れてくるサンドイッチコーナーで、しかし、私は途方に暮れた。ハムサンドは、私の天敵、卵サンドとセットでしか売っていなかったのだ。どうしよう、別のサンドイッチにする?それとも、おにぎりとかスイーツに進路変更?私は激しく葛藤したが、結局、ハムサンドと卵サンドのパックをレジに持って行った。

また傘をさし、行き交う人間たちの間を、完全な部外者として、私は堂々と歩く。一週間前、初めて学校へ行く電車を見送ったときに比べると、私もすっかり悪だわね。ひとり苦笑した。

潮の匂いがしめやかに、雨に染みついて香ってくる。私はそれを胸いっぱいに吸い込む。頭痛が少し和らいだ。知らぬ間に早足になる。海。海。

波の音が聞こえる。横断歩道を強引に渡り、松林を走って抜けて、サンダルの下に勢いよく砂浜を踏んだ。

海。

目の前がいきなり開けて、広い空は何もなくて、灰色の濃淡の世界でただ海が君臨していた。暖気の混じる風は凶暴で、外海の波は獰猛だ。雨は海に叩きつけ、波はざっばざっばとそれを飲み込む。浜には誰もいなくて、だから私はうわあああああっと、それは凄い大声を出す。これほど荒れた海が私の心を静めてくれるのは、不思議なアイロニーだった。

しばらくそこで深呼吸してから、私はサンドイッチを食べられる場所を探す。松林の向こうの崖の上に、神社があった。私はまた歩いた。

石の鳥居の前には砂が山盛りにしてあって、脇には雑草の花がたくさん、雨に光っていた。なんだろうこの砂山は。横を通り過ぎようとすると、にゅるりと、白くて細長いものが出てきた。それが蛇だと理解するのに2秒ほどかかった。その、ややみどりがかった色にてらてら光る蛇が紅い不気味な眼で私を見上げる。触れたい気もしたが、そいつはあまりに神秘的で美しかった。私はそっと横を通り抜けて鳥居をくぐり、黒い石段を登り始めた。

雨に濡れた石段は重々しくて、木々のたてる慈雨への歓喜の音すら、吸い込んでしまっているようだった。私は長いこと段を上がった。

登りきると、こぢんまりした門があった。玉を抱えた龍の彫物がついている。その右手に小さな屋根付きのベンチが置いてあった。

先に、ここの神様にご挨拶しよう。私は門をくぐった。小さな社殿と、その脇の大きな楠木は、まるで巨人が瞑想しているように、雄大で静かな緊張感を纏っていた。賽銭箱には卵のパックと、小さな酒瓶が置いてあった。私は小銭を投げ入れて、手を叩いて、お辞儀して門を出た。

ベンチに戻ると、そこには小学4年生くらいの少年がいた。今まで人影すら見なかったので驚いた。華奢な細い身体に、やわらかそうな青いシャツを纏い、吊りズボンで、足は、はだしだった。そして何より奇妙なことには、彼は白い蛇を首に巻きつけていた。

「おはよう」

少年はにこやかに挨拶した。私は無言で首を傾ける。これを食べたら、さっさとずらかろう…。サンドイッチを開けながら考えた。

前髪の陰で視線を横の少年に向ける。実にくつろいだ様子で、蛇に鼻歌を歌ってやっている。白蛇はそれに合わせて身をくねらせる。曲芸師みたいだ。

私はハムサンドを齧る。さて卵サンドはどうしよう。ゆで卵を潰してマヨネーズで和えるなんて、そんなものを平気で食べる人の気が知れない。だって、ああなってしまったらもう…嘔吐物を連想せざるを得ないじゃない!

そのとき、私の耳元で声がした。

「姉さん、それぼくにくれない?」

あやうくサンドイッチを放り出すところだった。少年が私をのぞき込んでいた。

「それ卵でしょう。ぼく卵が大好きなんだ」

真剣な表情だった。あげない理由はなかった。私は黙って卵サンドを渡した。

「有難う」

少年は弾んだ声で言うと、ひらりと私にくっついて、パンを引き剝がして中身を犬食いし始めた。

「美味!これは素晴らしい。今の人間はこんなものを食しておるのか」

少年があまりに熱心に感嘆するので、彼の食べ方に対する嫌悪感も薄らいでしまって、私は唇が微笑の形に歪むのすら感じた。雨が屋根を叩いて空間を満たした。

「姉さん、学校は?」

少年は言った。

「あなたこそ、学校は?」

私が意地悪く返すと、少年は私を振り返って笑った。

「行ってないよ」

私は彼の顔を正面から見た。後にも先にも、こんな顔にはきっと出会えない。眉は凛々しく、切れ長の目は涼しげだが、まっすぐ伸びた鼻筋は心許無さげに終わっていて、愉快そうな大きな口はややだらしなく、細いあごの上で笑っていた。その白い顔に、柔らかく黒い髪が気まぐれにかかった様子は確かに美しかった。一挙手一投足に、爽やかな色っぽさが香油のように染みついていた。小4なのに。

「学校では、ああしなさい、こうあるべきだって言いすぎるんだよねえ。嘘はつくな、誠実であれ、素直であれ、間違いは連帯責任だ、云々。理想像ばかり語って、人間は自分を守るために嘘もつけば、誠実であり続けることも困難で、素直になれないこともあって、連帯責任なんて愚の骨頂だということを教えてくれないんだ。それで、大人の言いつけを守れないことがあると、自分が世界一汚い人間のような気がして、いたたまれなくなる。姉さんもそう思うでしょう」

彼は卵を食べ終えて、パンだけを齧りながらもそもそ言った。わからなくもなかった。けれど、私はそれで学校に行けなくなるほどきれいな人間ではなくなっていた。自分が完璧に道徳的な人間になれるはずもないと、悪い諦めがついていた。だから少し、少年が羨ましかった。

「姉さん、毎日あそこの浜に来てたでしょう。時々来るんだよ、行き詰った人は、母なる海が恋しくなるのかな。でも姉さんは、朝だけだね。昼間は何してるの」

「昼はね、学校。さぼるのは朝の2、3時間だけって決めてるの」

「へええ。偉いねえ」

少年が心から感心したように言うので、私は自分が本当に頑張っているように思えてきて、可笑しかった。

「この神社へ来てくれて良かった。そうだ、今度から、鳥居の前の砂で身体を清めてから上がってね。別に罰は当たらないけど、御手水みたいなものだから」

サンドイッチを食べ終えると、彼は言った。

「下まで送ってくよ」

二人で石段を下りながら、私は彼の名前を尋ねた。少年は目を泳がせた。

「ぼく?えーっと何だったかな」

「忘れましたか」

私は冗談だと思って笑った。

「うーん。まあ好きなように呼んでよ。あ、姉さん、ぼくに名前を教えちゃ駄目だよ。運命握られちゃうよ」

「それは困るね」

私は真面目くさって頷いた。

鳥居の前で、私たちは別れた。高校に着いたら10時だった。

「またこんな時間に来て。親に電話されるよ?」

「親忙しいし、大丈夫。電車に乗り遅れたの」

眉をひそめた友達に、私は笑ってみせる。その日は一日、なんだか良い気分だった。

真っ赤に熟れたトマトに、ざくざく包丁を入れる。まな板を叩く音が小気味よい。きゅうりも薄く切って、深皿にそれらを盛る。野菜の青い匂いが立ち上る。ゆで卵の殻をむいて、一口大にカットして散らす。オリーブオイルと酢と塩のドレッシングを作ってかける。

卵サンドの少年に出会ってから一週間、私は毎日あの神社へ通って、あのベンチで彼と朝食をとり(卵は欠かさなかった)、色々な話をした。朝のその2時間のために起き、その時間を楽しみに眠った。彼のお陰で、母さんと二人の晩の食卓にサラダの彩りを添えようなんて、お洒落なことも思いつく余裕ができた。

私の作ったサラダを見て、母さんは弱々しく笑った。おかずを温めて、二人で黙って食べた。食べ終えてから、母さんは突然言った。

「あんた、学校に行ってないんですって?」

心臓がどくんと喉まで跳ね上がる。手足からすーっと血が引いて痺れ、背中にじゅわっと液体が湧く。初めからこのことを言う機会を窺っていたのだと分かった。母さんは灰色の顔をしていた。夜が窓の隙間から生温い手をそよがせた。

「行ってるよ」

私の声は締め付けられたように小さかった。

「ねえ、どうしたの?なんで行かないの?」

母さんはなじる。うまくいかないマイナポイントの申請について、スマホに向かって悪態をつくようだった。母さんの大きな目は、眠そうな厚い瞼の下で必死だった。

「学校でいじめられてるの?先生とうまくいってないの?母さんには何でも言ってよね。ああ、だけど、あんた学校に行かずに何してるの?悪いひとたちとつるんでるんじゃないわよね。それに勉強は?ついていけてるの?わざわざ遠くまで通わせてるのよ。母さんにできることは何でもするから。なぜ学校へ行かないのか言って」

視界がぐにゃりと歪んだ。目がじりじりした。頬に何か流れていた。喉に石が詰まったように苦しかった。母さんは私の前に膝をついて、暗い目で私を見上げる。

「どうして?」

「…違う」

そういうのがやっとだった。

「なにが違うの?高校入ったときは楽しそうだったじゃない。それから1か月よ。なのに、なんで?」

母さんは懇願するように言った。私は馬鹿みたいに首を振り続けた。

「違う違う違う違う」

世界中のどんな言葉を使い尽くしても、私は自分を説明することができない。何を言っても母さんにはわかってもらえない。そのことを私は一瞬にして悟った。ひとりで宇宙の果てに来てしまったような息の詰まる思いがして、私は回れ右して一目散に駆け、部屋の扉をばしゃーんと閉めた。頭ががんがんした。

結局、朝10時頃まで部屋に閉じこもったままだった。母さんが根負けして「欠席連絡入れとくわよ」と言い置いて仕事へ行くまで、私はじっとしていた。

なぜ学校へ行かないの?

…そんなの わかんないよ。

学校でいじめられているわけでも、先生とうまくいっていないわけでも、他に何かこれといって嫌なことがあったわけでも、ない。学校が格別嫌いなのでも、悪い人に影響されたのでもない。ただぼんやりと、辛かった。

どうして私は他の人が何でもないと思うことに耐えられないのか。辛がることで、誰かの注意を惹きたいと思っている?なんて薄汚い。突き殺したいほど、自分が憎かった。

なぜ学校へ行かないの?何があったの?

何もないのに学校へ行かないのは、真っ当な人にとっては謎でしかない。我儘としか映らない。蛇少年は私に、私はこれでいいと思わせてくれた。そんなことしちゃいけなかったんだ。なにが「これでいい」だ。

駄目な、弱い人間。けれど朝バスを降りて、学校に行く電車に乗ると思ったら、どうしても足が動かなくて、私は潮の匂いを求めて、広い空を想像して、狂おしくもがく。

私は家を出た。今日は、ぱりぱりの白地に、翠色や、若葉色や、花萌葱の、大小さまざまな水玉が散ったワンピース。バスは30分後で、そんなにじっと待っていられる気がしなくて、私は延々と歩く。汗だくでいつものコンビニに入り、迷わず卵サンドと夏蜜柑を買って、私は海まで走る。海。海。

いつもは人気のない浜に、高校生くらいの男の子がひとり海を向いて立っていた。柔らかい青のシャツに、吊りズボンで、足は、はだし。その人は振り向いて笑った。

「姉さん、今日は遅かったね」

「…卵サンドの君?」

私は半信半疑で尋ねた。白く細い顔に、涼しい目と、幼さを残した赤い唇が載っていた。

「そうだよー。神社から降りてきた。姉さんはきっと来ると思って。まだもう少し、海が必要なんだよね」

彼のシャツの襟から白蛇が顔を出して、私に牙をむいた。

「…だけどあなたこんなに大きかったっけ」

「ぼくは一日で一生を送るから。毎朝、死んで生まれ変わるんだ」

謎々みたいなことを言って、彼はますます笑った。私はコンビニのレジ袋を突き出した。

「これ、朝ごはん…じゃなくて、もうお昼かな」

私は卵サンドばかり3つも入っている包みを彼に押し付けた。ハムサンドだけのパックはなかったのに、卵サンドだけのはあるなんて不公平だと思う。

私たちは砂浜にべったり胡坐をかいた。海は今日も激しかった。でも濃密な明るい青空の下で、少し機嫌がよさそうだった。波は風と、猛烈に追いかけっこをしていた。

私は夏蜜柑を、蛇少年は卵サンドを黙って食べた。波の音がしぶきで空気を満たし、風が耳に唸り声を吹き込んだ。

彼が卵サンドを1つ私に差し出した。私は一口食べて、まずいと言った。もう一口食べた。やっぱりまずかった。涙が出てきた。潮風のせいかもしれない。結局卵サンドを1つまるまる食べて、お口直しに夏蜜柑を口に押し込んで、泣いていた。顔がひりひりした。夏蜜柑の甘酸っぱい、弾けるように元気な匂いが鼻腔に残った。

「どこまで行っても決して交わらない、平行線の生をぼくたちは歩んでいる。君はどこまでいっても、決して完全に理解されることはない。それじゃあそういう絶対的に孤立した存在である君とは何者なんだ。一つ言えるのはね、顔はその人じゃない。顔というのはつまり、表面のことだけど。雑誌で見た化粧とか、卵サンドが嫌いだってこととか、困ったときに下唇に手を当てて曖昧に笑う癖とか」

私は軽く首を振って笑う。卵サンドの君は海を向いたまま、真剣な表情だった。

「実はね、顔よりも人の数のほうが多いんだよ。人の考え方や、ちょっとした仕草や、属性よりも、人の数のほうが圧倒的に多い。だから、顔はその人じゃない。君らしさは、君が生まれた時からもっているものだ。後天的に獲得した飾りは、いつか偽の『らしさ』として、君を縛ることになるだろう。だから、そういうもので、自分が誰なのか見失っちゃ駄目だよ」

彼は私を振り返ってにっこり笑う。

平行線上で、うんと手を伸ばして、少しでも繋いでいようとするから、人の営みは美しいんだね。

…ぼくはね、これまで星の数ほどの人間たちを殺してきた。でもぼくを生み出したのは人間だし、ぼくは君たちのことが好きだよ。時々、自分の身体の大きさを忘れてしまうだけなんだ。…ぼくが怖くはない?

「全然。だって、冗談でしょ?」

彼は笑った。

君のお陰で楽しかった。明日のあかつき、またおいで。

蛇少年はすっと立ち上がって私の横をすり抜けた。急いで振り返る。そこには誰もいなかった。

風が波と、猛烈に追いかけっこをしていた。

あかつき、あけぼの、朝ぼらけ。朝が水平線の向こうから荘厳な足音を響かせ始める美しい時間。昔の人は夜明け前に起きて、陽が夜を押し開けるのをじっと見つめていたのだろう。

朝3時半に起きて、制服を着て、私は母さんと2人で海まで歩く。黙ったままだった。どうしても一緒に来て欲しいという他は何も説明しなかった。

「今日は学校行くから。小さいときみたいに、一緒に海行きたい」

そう言うと、母さんは眉を下げて頷いた。

海はまだ、真っ暗だった。松林は得体の知れない怪物のようで、黒い海はどろどろした液体が波打っているようだった。ざざーん、ざざーん、という規則正しい波音が空間を満たす。

海の向こうにじんわりと白い光が滲み出した。微光を放つ白い帯が水平線に沿って広がり、黒い空を蒼く照らし、茜色が蒼い空を押し上げていく。濡れた浜も桃色に染まる。ずっと遠くで、松林の中から出てきた人影があった。腰がやや曲がっていて、足元が怪しくよろよろしている。その人は浜を歩き、そのままざぶざぶと海の中に入っていく。やがて頭まで海面下に沈んだ。

雲がくすんだ黄色に染まる。海の淵がぎらぎら朱色に光り出す。陽が空と海を焦がす、じりっじりっという音が聞こえるようだ。そして、突然びかっとあかい光が解き放たれ、光の帯がぐわっと海上に立ち上がり、私には、巨大な白い龍が、遠くに赤い陽を背にして、様々な色に鱗を煌めかせ、力強く天へ身をうねらせるのが見えた。目がじんじんしたけれど、私はその赤い陽と、びかびか光る白い龍から視線を逸らさなかった。隣に立つ母さんの手を握る。ぎゅっと握り返されるその力によって立つ。白龍が雲に紛れるまで、私は見送った。彼はまた今日一日、新しく生まれ変わって一生を送るのだ。

「今の、見た?」

私はそっと母さんに尋ねた。母さんは頷いた。

「龍神様がいらしてくださったのね」

小さい頃、母さんはよく神様の話をしてくれた。私はその頃の、甘い気持ちを思い出した。

「ののさまの話、して」

「うん。座ろうか。ちいさくおなり」

私たちは朝焼けの浜に座って、いろんな話をした。

フライパンに溶き卵を流し込み、塩胡椒とチーズを振り入れて、かき混ぜる。食パンを薄くスライスし、バターを塗り、出来上がったスクランブルエッグをこんもりと載せる。サンドして、半分に切って、それぞれラップに包む。

「母さん朝ごはん置いとくよ」

作った卵サンドの片方を持ち、薄桃色のシャツワンピースを着て、海に向かう。途中のスーパーで6個入りの卵パックを買う。今日は日曜日だ。

神社に手を合わせて、賽銭箱に卵パックを置いて、私は蛇少年と朝食をとったベンチで、ひとり自作のスクランブルエッグサンドを頬張る。

あれから卵サンドの君には会っていない。もしかしたら、平日にしか会えなかったのかもしれない。けれど、たとえばこうして卵サンドを食べるとき、空に飛行機雲が見えた時、川や雨や海を見るとき、彼は息が耳に触れるくらい、近くにいると感じる。

朝日を背にした白い龍。学校へ行く電車に乗る前、私は目を閉じてその姿を思い浮かべる。学校だけが居場所でもないけど、まあ今日も行ってやってもいいやと思うくらいにはなった。辛かったらまたここへ避難すれば良い。

卵サンドの君がどこかでそうしているように、私たちも、今日新しい生を歩み始めている。

〔おわり〕

お初に参加させていただきました!↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?