ぼうさいこくたい2021釜石に参加して

11月6日(土)7日(日)の二日間、プレゼンブースP70「三陸漁業集落の震災復興まちづくり」のタイトルで、㈱唐丹小白浜まちづくりセンターとして神田順、西一治、橋本友希、神田礼子が参加。

初日まずは、最初のセッションS01「防災のおとなりさん@岩手」(TEAM防災ジャパン主催)に、10:30から11:00まで参加。これまでの10年の岩手のいろんな団体の活動報告。・NPO津波太郎 まちのこしの活動・みやっこベース・三陸ひとつなぎ自然学校 鵜住居 ・NPO母と子の虹のかけはし 平田子育て・おはなしころりん 大船渡 江刺 本を通して人のつながり・きらりんキッズ 陸前高田 きらりん防災手帖 SDGs子育てを防災に

・三陸駒舎 黍原 馬との出会い、など多くのボランティア団体が、子育てや高齢者対応をまちのくらしに生かす形で震災後活動を展開している報告。

オープニングセッションは、午後1:00から、防災推進国民大会開会挨拶として、日本赤十字社長の大塚国民会議議長。達増拓也知事は、津波を語り継ぐ日条例制定、事実と教訓の伝承を、野田釜石市長は、釜石市防災市民憲章制定 防災教育のまち釜石宣言を語る。そしてオープニングディスカッションで各地の伝承館の可能性と役割を議論。雲仙岳、原子力災害、鵜住居いのちをつなぐ未来館、宮城いのちをつなぐ、伝承ロード推進機構など。

岩手大地域防災研究センターの熊谷誠先生からは声をかけられ、午後のセッションP23 「学校教育現場における防災教育・活動の融合と実質化」を覗いた。地形学が防災教育に役立つ。

第2日は、S08「防災・減殺への新聞社の取り組み・役割」(TEAM防災ジャパンメディアチーム)で、岩手日報川端章子、中日新聞寺本政司からの10年間の報告。室崎益輝先生のキーワードは「つたえる、つちかう、つながる」そして、福和伸夫先生の「地方紙が中心となったネットワーク形成提案」のまとめを聞く。午後は、ホームセンター・サンデーの駐車場を使った屋外展示を見る。途中には、イオンの所持する二重空気膜構造の避難シェルターも設置してあった。出展とししては、熊本県と東北地方整備局を見る。それぞれがテントを構えてまとまったプレゼンテーションになっている。

クロージングでは、釜石の高校2年生による「夢団」というグループのプレゼンテーションが、東日本大震災の体験を語ることができる最後の世代ということでなされた。

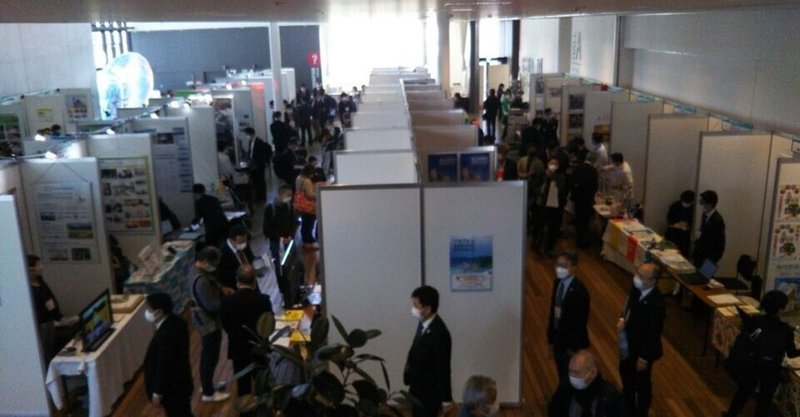

2日間、けっこう多くの人が我々のブースを訪れてくれた。唐丹の関係者も少なくなかったし、津波防潮堤の高さをどうするかというテーマを真剣に聞いてくれた人も少なくなかった。震災復興まちづくり頑張ってと言ってくれる人もいた。そして、橋本さんの持ってきてくれた冊子「持続可能社会と地域創生のための建築基本法制定」も50冊以上、無料で配布できた。

全体の取り組みとしても、その地域に即した防災のテーマが鮮明で、また、ブースの前ではさまざまな立場の方たちとも直接話ができて、まさに、防災推進国民大会に参加したという実感をもてた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?