進化思考を使ってみて3年で起こっている「渦」〜改訂版が発売されるのでまとめてみた

「渦」について

この数年、私は「渦」という言葉を多用するようになった。

身の回りで、自分自身や、他の誰が起点となり、何か「コト」を起こして、それが色んなところに波及していっている現象をよく見るようになったからだ。

その現象は、色んな人を巻き込み、大きくなり、多くの人を魅了する。

その様子が「渦」に思えた。

2021年2月に進化思考を学ぶ「進化の学校」の1期生になり、進化思考を学び、進化思考を使って小さいながらも地域に新しい「渦」を生み出した。

12月23日に、書籍『進化思考』の増補改訂版が発売された。

せっかくなので進化思考をインストールしてこの3年(正確には現時点で2年10ヶ月)で進化思考を使って、自分の地域・西会津町で実践した結果、起こった「渦」を紹介したいと思う。

進化思考と私の出会いは、今振り返ればあるべくしてあったと思えるのだけれど、それは以前書いたこちらの記事を参照にされたい。

前回の記事:進化思考と私の1年間

1.ドローンプロジェクト

ある風景との出会い

忘れもしない。

進化の学校の受講を開始して間もない2021年2月のある早朝。

身の回りのあるものを何か進化させられないかと考えながら、西会津町内を車で走っていた時のこと。

目の前に雪の上に霧が降り、太陽の光が霧を通して差し込んでいる風景が広がっていた。思わず車から降りてiPhoneで写真を撮影。

幼少の頃から何度も見ている風景であったのだが、この時は咄嗟に「この美しい西会津の風景を進化させたらどうなるのだろう?」と思った。

そこで、進化させたいもの=Xに「西会津の風景」を置き、進化させてみることにした。

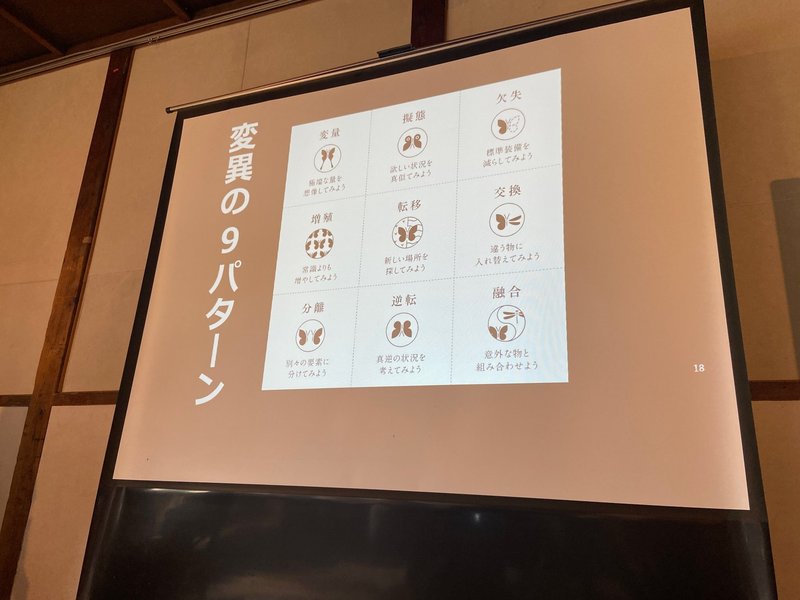

進化思考のワークの中の「変異」の「転移」をやってみたら、「空」にある西会津の風景というアイディアが出てきた。

「空にある」のだったら、「地上にある」の逆ということだ。

なので、「空から見た西会津の風景」と解釈した。

この後、数ヶ月かけて「転移」以外の「変異」もやってみたり、「適応」に当てはめてみたりと、「変異」と「適応」の往復をやってみたのだが、長いのでそこは割愛する。

変異と適応を何度も往復し、最終的に出てきたコンセプトは、

「ドローンを使って、空からの別の視点で西会津町の風景をとらえなおし、地元の人の心象風景をアップデートし、土地に対する愛着を深め、シビックプライドを醸成する」だった。

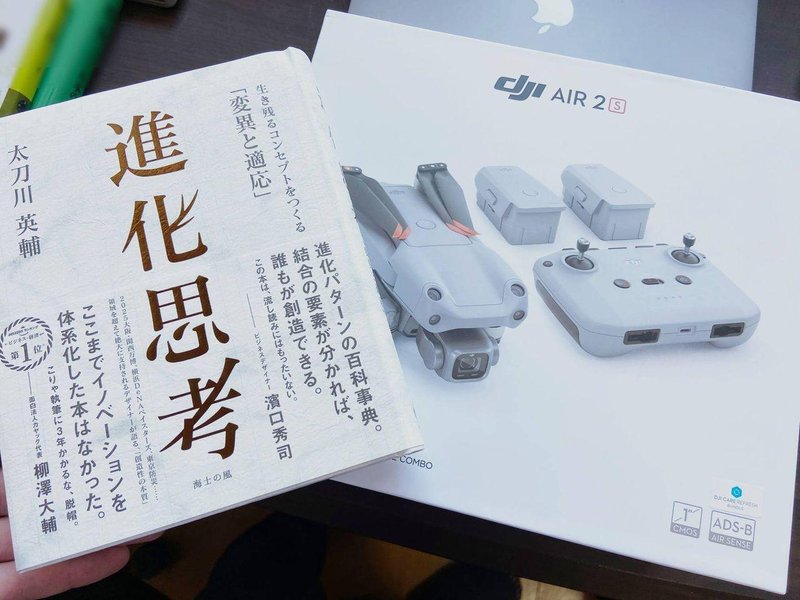

タイミングよくドローンの大手企業DJI社に在籍していた友人がいたこともあり、機体や法律関係を教えてもらい、DJI Air 2Sという機体を購入した。東京航空局の「飛行経路包括申請」も通った。それが5月のこと。

面白かったのは、進化の学校1期の当時、まだ発売していなかった書籍の『進化思考』が発売され、手元に届いたのと、ドローンが届いたのが同じ日だったということ。S川急便の同じ便で届いた(笑)

これは単なる偶然じゃない気がした。

そこから、休みのたびにドローンで町の風景を撮影するようになっていった。

ドローンの撮影者としての自分の技量も上がっていったと思う。

当初は、ただ飛ばして、撮影するという感じだったが、「ドローンパイロットとしての自分」も進化させることができたと思う。

【辿ってきたフェーズ】

フェーズ1:

ドローンの操作を覚える、撮影の場所を探す、上空からただ撮影

フェーズ2:

慣れてきた撮影場所で時間帯や気候をこだわって撮影

フェーズ3:

・その土地の記憶や成り立ち、歴史、文化、生活の様相、その土地の人など、その土地に関して学んだこと撮影時に全て「感情」に集約して写真にこめる

・原風景を追求する撮影を行う

・地元の人の心象風景をアップデートするような写真の撮影

同じ場所を撮影するにしても、最初はこうだったのに、

同じ場所でもこういう撮影ができるようになった。

プロの撮影チームで撮影するようになる

◾️地憶持倉

そのうちに阿賀野川流域のアートプロジェクトが始まり、西会津町の隣の新潟県阿賀町の遺構で撮影されるプロモーション動画の撮影プロジェクトに誘われた。

海外でも活躍する音アーティストの永井朋生さん、映像アーティストの三野綾子さんと共に『地憶持倉』というPVを作った。

地憶持倉 本編映像

永井朋生さん

三野綾子さん

現在は、マイプロジェクトとして、永井さんや三野さん、阿賀町の地元の人の協力を得て、阿賀町での全編ドローンのPV制作に取り組んでいる。

下記予告編の音楽も永井さん制作のオリジナルだ。

本編では阿賀町の音を収集して、オリジナル音楽を映像に乗せる。

AGA-MACHI NiigataJapan 4K 予告編

◾️つぎの民話

もう1つのプロジェクトは、元々お知り合いだったまよひが企画の佐藤恒平さんから「撮った地域に住んでる人が観て自由に語れるように、『今、近所で起こっている出来事』を撮った作品をつくりたい。西会津で撮影するから、ドローンで少し参加してほしい」と打診があったのは今年の4月だった。

ドキュメンタリー映画監督の松井至さんが佐藤さんに「ドキュメンタリー映画をこれまでにない使い方で、社会に活かす方法を探りたい。」と持ちかけ、西会津の撮影に至ったのが「つぎの民話」プロジェクト。

撮った地域に住んでる人が観て自由に語れるように、「今、近所でおこってる出来事」を撮った作品をつくりたいと、西会津町のキーパーソン矢部佳宏さんに提案し、矢部さんがファウンダーになり、実現した企画。

こちらにも少しだけドローンで参加させていただいた。

西会津で上映会をしているが、本当に大反響で議会でも取り上げられるほど。私のドローン映像も良い感じに使っていただいた。

予告編冒頭には、私のドローン映像が出てくるのでご覧いただきたい。

予告編

佐藤恒平さん

https://www.soumu.go.jp/main_content/000674551.pdf

松井至さん

◾️パンフレットやプロモーション・テレビに使われる

全国・県内問わずテレビで私のドローン映像が使われるようになった。

・テレビユー福島「県民Show」で映像が地上波放送

・福島県発行「Fukushima, Perfect View」に掲載

・新潟日報社シンポジウム「未来のチカラ 総括フォーラム」で使用

・ABCテレビ「TOKIO城島 ほのぼの茂」で映像が地上波放送

・Yahoo!ニュース、TBS NEWS DIGに掲載

・福島県による全市町村向け研修の表紙に使用

・環境省主催の展示会で新宿御苑にて展示

・国立台湾文学館、台南市主催のシンポジウムの画像として使用

・西会津町ブランドブック「日本の田舎、西会津町。」で使用

・空撮写真を使用した西会津町内の酒蔵の酒のラベルに使用

・BS日テレ「今日も私は幸せです。」

・西会津町公式ホームページのフロントページの全写真

・テレビユー福島 Nスタふくしま

その中でも最も私の写真が生きたのは、「日本の田舎、西会津町。」のトータルハンドブックだった。

西会津の風景、人、産品が描かれており、ライター、デザイナー、フォトグラファー全てが西会津の人で完結している。その中で私もドローンの写真を提供して使用いただいた。

スタイリッシュなデザインと西会津の土地の記憶を掘り下げたこのパンフレットは、ふるさと納税の返礼品に同梱されたり、各種物産展で配布され、大反響をいただいている。

パンフレットの電子版はこちら(表示まで多少時間がかかります)

https://inaka.nishi-aizu.jp/pdf/nishiaizu_pamphlet.pdf

町公式ホームページのフロント画像になる

西会津町公式ホームページのフロントページが私の写真になった。

フロントページ以外も、トップページも上から下まで全て使っていただいたし、驚くことに、私のバナーまで作っていただき、これは笑った。

振り返れば、始まりは8月ごろ。

私が高知県四万十町の公式ホームページのフロントページに衝撃を受け、イラストレーターで勝手に西会津町版の案を作って、ネット上にアップしていた。

ちょうどリニューアルを考えていた担当部署の上司にこれを見て、画像をweb会社のデザイナーに伝えたところ、webデザイナーが気に入り、本当にデザインをしたという流れだった。

これは進化思考の変異の「擬態」といえるだろう。

欲しいものを真似てみた結果、本当に手に入ってしまった。

見せ方というのは、写真1枚で変わる。「見えるもの」の効果というのは大きいと思うと同時に、自分の「分」をわきまえた上で、モラルの範囲内で「勝手にやってみること」の重要さってあると思う。

押し売り商法のようだが、勝手にやってみることというのは、新しい形での組織の変え方なのではないかと思った。

それにしても、このホームページのデザイン案は、役場の職員で組織する検討会に何回も出され、課長たち幹部が集まる会議でも審議された。

その上で、私の写真でハックしてしまっている上に、私のバナーまであるホームページを許していただくという自分の職場の寛容さに感動している。

進化思考がきっかけで始めたドローンが、ここまで地域で発展していることが感慨深い。

阿賀町も撮影しているので、どうにかこういう流れにならないだろうか(笑)

そして、HP担当の他部署の上司(リニューアルの担当者)に言われた「この取り組みは、必ず地域を見直すきっかけになると思う」という言葉には涙が出そうになった。

見出してくれたWEBデザイナーさんやコーディネートしてくれたWEB会社の方にも感謝しかない。

「地元の人の心象風景をアップデートする」という目標にまた1歩近づけたかもしれない。

どんどん発信していこうと思う。

そんなことをしていたらアーティストやデザイナーが私を「ドローンアーティスト」と呼び始めた。

ギャラリー

私がドローンで撮影した西会津町と阿賀町の一部を掲載してみる。

2.コタツプロジェクト

コタツプロジェクトとは?

進化思考を使って、新しいコンテンツを作った。

それが「田んぼにコタツを置いて寛容な場を作り、イノベーションが起きやすい土壌をつくる」こと。

稲刈りが終わった後に、収穫祭をして新米を味わい、豚汁をふるまい地域の農作物を味わうという意味合いもある。

詳しい進化思考やプロジェクト構築の過程は、こちらのnote記事にまとめたので、見ていただきたい。

なぜ田んぼコタツプロジェクトが始まったかというと、私の1人の問い。

「田んぼというのは、春は水田、夏は緑の稲穂、秋は金色の稲穂、冬は雪が降った田んぼの上で歳の神(火の祭り)をやる。なのに、稲刈りが終わった後の田んぼは何もない。寂しい感じの風景しかない」と思っていた。

そこで進化思考を使って「稲刈りが終わった田んぼ」を進化させてみることに。

それでできたのが「多様な人が交流するコタツのような温かい場を作ること」。

『最強の縄文型ビジネス』(日本経済新聞社)で、突き抜けたアイディアを地域に実装する方法を参考にして、仲間とともに企画を作った。

1年目 2022年

1年目の昨年はとりあえず思いついたので、「土地の歴史」が息づいている田んぼで「場」を作り出したらどうなるのだろう?と思い、「小さくてもいいからとりあえずやってみる」ことににした。

結果、集落の人、農家さん、子供たち、隣町の皆さん、地域おこし協力隊、別の地域の人が集まり、稲刈り後の寂しい風景だった田んぼが賑わう結果に。

TBS NEWS DIGにも掲載いただいた

2年目 2023年

そして2年目の今年。

まず、活動を継続的かつ深化させるため、仲間とともに「日本田んぼコタツ協会」を設立した。

協会の定款の第1条にはこのようにした。

本会は、田んぼにコタツを置くことで新たな「場」を表出させ、それにより生まれる交流を通して、アイデアを形にしやすい寛容な環境を醸成していくことを目的としたプロジェクトである。

「DEEP集落大コタツ。」(以下「コタツプロジェクト」という)の普及啓発を行い、地方活性化や田んぼ、コタツ、その地域に関わるすべての人々に前向きで楽しく過ごしてもらうことに寄与し、「地域」に笑顔と活力を与えることを目的とする。

多様な交流を通して寛容な土壌をつくり、イノベーションを生みやすい土壌をつくるということで、仲間と意見は一致した。

2023年はコタツプロジェクトを2回実施した。

今回田んぼを借りたのは、奥川地区の岩橋義平さんの田んぼ。

◾️2023年1回目

1回目は、残念ながら雨。しかしみんなのパワーでやる方向に振り切り実施した。

仙台、東京、新潟からの参加者もおり、地元の人、外部の人、移住者みんな関係なくその「場」を楽しんでいた。

職業も多様で、農家、SE、ライター、国家公務員、大企業の研究員、町議会議員、県庁職員、デザイナー、スポーツトレーナー・・・

また、福島県内の民放テレビ局であるテレビユー福島さんも取材に来てくださり、様子を撮影いただい放送された。

この時の放送はこちらからご覧いただけるので、ぜひ。

ドローン映像は全て私が提供した。4K撮影なのだが、再生媒体の都合上、4K対応をしていないようで映像が荒くなってしまっているのが残念。

◾️2023年2回目

2回目は少し肌寒くなった11月後半に実施した。

フルバージョンではなく、収穫祭はないショートバージョン。

それでも新潟や東京からの参加してくださる方もいて、地域の人も都会の人も入り混じる寛容な場で「対話」が生まれていたと思う。

東京からの参加者の方は、ふだんは外資系コンサルファームの方だったが、以前のコタツプロジェクトを写真で見て「入ってみたい」と思っていたそうだ。

新潟からの参加者は、農水省の官僚の方。しかも結構地位が高い方。

1年前から「どうしても入りに行きたい!」と言ってくださっており、今回実現した。

西会津では、今、米をNFTやブロックチェーン技術で販売する「石高プロジェクト」を展開しているが、その官僚の方は農水省で先物取引関係の業務をしていたことがあるらしく、石高プロジェクトの関係者とても話がはずんでいた。

あまり書けないが、このことがきっかけで、新しい動きも生まれるそう。

発信力を高める

このコタツプロジェクトの運動をもっと高めていきたいので、今、アーティストに依頼して、日本田んぼコタツ協会のロゴやプロモーションビデオづくりも行なっている。

コンセプトは「田んぼコタツというふざけたことをしているけれど、ロゴや映像はカッコよく」。

変異と適応と同じで、ギャップが生まれるところにはワクワク感が生まれる。

完成が楽しみだ。

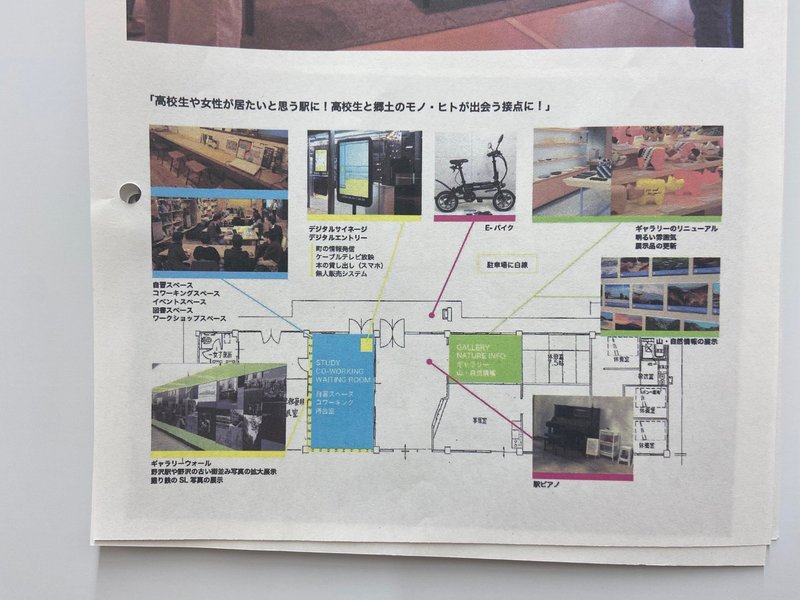

3.駅改修プロジェクト

野沢駅

西会津町の中心の駅・「野沢駅」の一部のDIYの構想をするのに進化思考を使った。

このきっかけは町主催の事業である「協働のまちづくり推進委員会」という町民主体で「やりたいことを自分たちでやってみよう」という取り組みの一環。

私は町役場職員ではなく、町民の1人として参加した。

私たちのグループは、野沢駅の魅力化をすることをテーマとした。

野沢駅は西会津町への玄関口。

今は1日の乗降者数が少なく、1時間に1本しか電車がないが、平成の初期までは大山祇神社の参拝で年間30万人が駅を利用し、臨時列車もあったくらい賑わっていた。6月のまつりの時期は、街中に竹下通りと同じくらい人がいたそう。

しかし、少子高齢化や車社会への変遷、世代交代による信仰の希薄化などもあり今では廃線の憂き目にある赤字路線として全国紙にも出るまでに。

駅舎も、全国どこを見てもあるような「可もなく不可もない」ような建物。

そこで民芸品や産品が展示してる「ふるさとステーション」をとりあえず変えてみようという話になった。

ふるさとステーションは、私の世代が物心がついた頃から駅にあって、民芸品がたくさん置いてあると認識はしていたが、1度入ったら誰も入らないような部屋。

私も高校の通学で駅を利用していたが、3年間で1度も入ったことはなかった。

役場に残っている記録を見ると、33年前にJR新潟支社と年間2,000円で賃貸借契約をしており、それ以来、何も変遷がなかった。

つまり、30年以上同じまま何も動かなかったということ。

グループで進化思考をやってみる

そんな野沢駅を魅力化したいと動き出したのが私たちのグループ。

実際にチームメンバーで現場を見に行ったり、駅の歴史を調べたり、通学に使う高校生の話を聞いたり、試しに1日だけ待合室を変えてみたり。

今回、まずは30年間何も変わっていない「ふるさとステーション」を変えてみることにした。

チームメンバーで、何回か進化思考を使って、ふるさとステーションをXに置いて進化させてみた。

主に使ったのは、「系統」「生態」「予測」だった。

・「系統」・・・町史や昔の広報、歴史的な文献から野沢駅を調べた

・「生態」・・・駅に係る人やものを調べてみた

・「予測」・・・路線や駅の将来を考えてみた

そこで、出てこたコンセプトは「高校生や女性も居心地が良い駅」。

この実現に向け、動き出すこととした。

まずターゲットはふるさとステーション。

DIYをやってみる

JR新潟支社や町役場の担当課、町内の事業者さんに許可を取り、棚を撤去し、掃除し、壁を剥がし、ペンキを塗り、ロールカーテンを設置し、テーブルを作るということをしてみた。

半分完成

あそして、できたのがこちら。

今回は窓際中心だけだったので、もう半分の壁際のペンキ塗りや棚の設置は今後だから「半分完成」。

元の状態と比較すると分かりやすいが、かなり雰囲気が良くなった

DIY前

DIY後

小さくてもいいからとりあえずやってみる

私たちのチームにはDIYのプロは1人もいない。

全員普通の町民。材料も特別なものはなく、コメリ(この地域のホームセンター)で購入したものがほとんど。

「日常の物」を使って「普通の町民」が力を合わせて「とりあえずやってみたこと」で駅が変わった。

小さなことでも実践すると30年間以上動かなかったことも動くということを証明できたかもしれない。

嬉しいのは、高校生が座って勉強をしてくれていたり、駅員さんがとても協力的で、窓拭きや掃除、管理をしてくれていること。

今回、小さいけれどDIYが実現したのは「街中に自分たちが欲しいものや、やってほしいことを行政や政治家や町内会に要望するでのはなく、自分たちで動いてみよう」とマインドが変わったから。

この2年間の活動でそれが自分の中にも、プロジェクトに参加している人の心に刻み込まれたと思う。

これこそ進化思考のリアルな成果なのではないかと思う。

1人1人が「進化」することで、まち全体が「進化」する。

今後については、今はまだまだ開発途上で、椅子の音がうるさいので工夫も必要だし、棚をどかしてディアウォールを作るとか、Wi-Fiを設置するなど、やることはたくさんある。使いながら修正していこうかと思う。

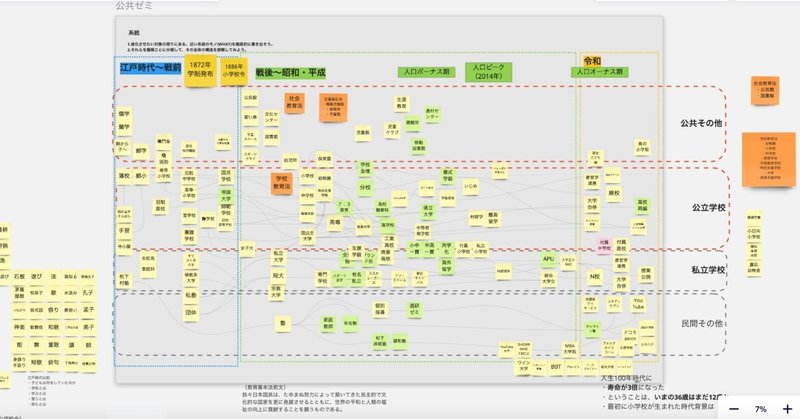

4.進化の合宿@西会津

2022年9月23日〜25日に西会津町で進化思考の実践を学ぶ「進化の合宿」を実施した。

毎週日曜朝7時からオンラインで定例をやっている「進化の学校アルムナイ」の仲間から「進化が起こっている西会津の地域づくりの現場で合宿をしてみたい」と声をかけていただいたのをきっかけに企画がスタート。

私は2021年2月に始まった進化の学校の第1期生。

実は1期で学んでいる時から「西会津は進化思考にちょうどいいフィールドだと思う」「進化思考のメンバーと、西会津のキーパーソンが共創する風景を作りたい」という思いがあり、1年半を経てその思いが実現した。

「見たい風景」って、自分で作ってしまえるのだなと。

準備・運営するコアメンバーを募り、4ヶ月間議論と打ち合わせを重ね、最高の終わり方ができた。今回全国から集まったのは、提唱者の太刀川英輔さんを除けば、おそらく現段階で最強クラスの進化思考の実践者たち。

そこに西会津で地域づくりを実践するキーパーソンたちが加わり、未来を考えられた。

太刀川さんが進化思考を育てたのは「コクリ!プロジェクト」。

そのコクリ!プロジェクトを2021年に「コ・コクリ!会津」として西会津で実現したが、そのコンセプトを実は進化思考を使って勝手に書いていた。

勝手に書いたものが、フィールドワークのコンセプトとして取り入れられた。

それが今回の合宿でもフィールドワークとして生きたことに加え、「U理論」や コクリ!の考え方の再現ができたと思う。

合宿は、主に3つのプログラムで構成した

まちなかの現場を知る

西会津で地域で「進化」が起こっている現場を見る

・西会津の古い和紙を復活させた元地域おこし協力隊の和紙漉き工房

・町出身の起業家がつくった古民家をリノベーションしたレストラン

・集落全体を進化させた古民家ホテル「NIPPONIA楢山集落」

・公共施設を進化させた「西会津国際芸術村」

進化の事例を聞く

一般社団法人BOOT代表で、集落を丸ごと進化させている矢部佳宏氏から西会津で実践している地域活性化についてお話を聞いてディスカッションを行う。

ワークショップ

進化思考のワークショップを西会津の地元の人と一緒にやってみる

結果的に、参加者の皆さんにはとても満足いただけたようで、進化の学校のアルムナイの中でも「西会津」という地名は一定の地位を獲得したという印象がある。

私は「合宿に参加して勉強になった」で終わりたくなかった。

世の中は今地方創生ブームのような雰囲気があり、地方で活躍している人や地方創生の先進自治体の講演会や、勉強会、現地ツアー、アイディアソン、オンラインサロンなど数多くある。

でもそれらの多くは結局、その場限りで終わることが多い。

勉強会やアイディアソンやオンラインサロンで議論しただけで、結局地域での実践がない。

だから何も変わらない。

学生時代に横目で見ていた意識高い系(今はあまり使わないか)の学生たちがいた。

彼らは世界の貧困問題を「解決」するため学生団体を立ち上げ、勉強会や、途上国を題材にしたドキュメンタリー映画の上映会をしたが、途上国の現地や日本で何の実践活動もするわけでもなく、結局何も変わらず自然消滅・・・。

あれほど「途上国の貧困問題を解決したい!俺は本気でやる!」と熱弁していたリーダーは今、途上国の貧困解決と全く関係がない生活をして「あの頃は若かったから理想を語っていた」などと言う始末・・・。

結局現状は1mmも変わらずに自己満足で終わる。

地方創生ブームで起こっていることも、この事例そのものじゃないかと思っていた。

こういうのを社会人になってからもたくさん見てきた。

進化の合宿ではそれが嫌だったから、企画段階から「その後」につながる仕掛けを数多く作ってきた。

結果的に、合宿に参加してくれた人と西会津の人でいくつかプロジェクトも始まっている。

また、関東圏で実施する西会津のイベントに来てくれたり、西会津にふるさと納税をしてくれたり、会津若松での進化思考を使ったハッカソンのファシリに呼ばれたりなど、合宿をきっかけとした広がりが出てきた。

さらに、詳細は書けないが、現在、合宿に参加した進化の学校メンバーと西会津の地元メンバーがエネルギー関係の勉強会を定期的に開催しており、地域実装に向けて動いている。

うち1つは、日本有数の大企業との連携であるので、近い将来に話題になるかと思う。

5.進化思考研修@岡山

岡山県の市町村職員の皆さん向けの進化思考の研修に講師として参加してきた。80名の自治体職員に事例を発表し、ワークショップのアドバイスもした。

『日本一おかしな公務員』(日本経済新聞出版)で知られる元塩尻市役所の山田崇さんがメイン講師で、山田さんから「自治体職員が進化思考を地域で実践した事例を発表して欲しい」とお声かけいただき、研修の手伝いをさせていただいた。

私の役割のメインは、西会津で進化思考を使って地域で実践している私の事例を25分間でプレゼン。そしてTA(Thinking Assistant)。

私以外のTAメンバーは、進化の学校のアルムナイ仲間がなんと自費で駆けつけた。

プレゼンでは、ドローンやコタツなどの話をさせていただいた。

思えば山田さんが出演していた回の「山水郷チャンネル」を見て進化の学校を開講すると知り、進化思考が何かも分からないのに、ほとんど直感で1期に飛び込んだ。

その時はまさか自分が他の市町村職員に向けて事例を発表することになるとは思ってもみなかった。

研修の依頼元もとてもお気遣いがすごく、大変快適な研修だった。

今回のTAは全員プレゼンや研修のプロ。プレゼンのフィードバックをもらったり、山田さんから本を書いた時のことを聞くことができたり。

イノベーターや活躍している人から力をいただけたと思う。

本当にできる人たちって明るいし、エネルギーに満ち溢れていて圧倒された。

そして、初めて読んでから3年越しに山田さんの本『日本一おかしな公務員』にサインをいただけて良かった。

知っている人は知っていると思うけれど、私の読書方法は、本にノートみたいに直接書き込む。また読んだ本の見返しに、読了した日とメモを書いている。

2021年に読んだ直後に、感想として「ドローン、コタツ大会をやってみようと思った」と書いていた。

それが両方実現しているのだ。

山田さんの本を読み終えたのは2021年2月27日。

進化の学校の1期が始まったのは2月7日。

前述の通り、進化の学校でその頃に「ドローン」のキーワードは出てきていて、そして山田さんの本を読んで勇気をもらい、地域で実践して実現に至った。

そして今回、進化思考から生まれたドローンとコタツについて、進化思考の研修において、同業の市町村職員にプレゼンができたのは「還元」だと思うし、何か意味深いものを感じる。

今後やりたいこと

進化思考関係で今後やりたいことは、

・地域で共創型のコミュニティを作り、進化思考の講座を実施する

・進化の学校をまた開催される際にはTA(Thinking Assistant)に挑戦してみたい

実際に、進化思考の講座については、進化の学校を参考にしながら準備を進めており、身銭を削って参加する形での展開をしていきたいと思っている。

毎週末の休日の朝7時からオンラインで実施する。

仲間がプログラムの名前まで考えてくれている段階だ。

進化思考をインストールした人を増やすことにより、どんどん地域に渦を巻き起こし、良い連鎖を生み出していきたい。

最後に

「地方創生」や「地域活性化」にスポットが当たり、イノベーターの中には「都会では既に色々なものがあり、ないものがない。それがつまらないと感じているアンテナが高い人は、地方を目指す」と言う人もおり、面白い人材がどんどん地方に移住や関係人口で関わり出している。

知り合いの某省の大臣の元秘書官は「これまで何回か田園回帰や地方ブームはあったけど、今回はブームと呼ぶにはデカい」と言っている。

全国的に地域おこし協力隊も年々増加しており、地方への移住者も増え、国も移住を推奨する政策を進め、移住や地方に関することを商材にする企業も多くなってきた。

それはおそらく、社会が「成長社会」から「成熟社会」になってきたことでで、単純にお金を稼ぐとか大量生産・大量消費、モノを持つことが良いという価値観から、空白が多い地方で何か新しい挑戦がしたい、本質的な幸福を追求したいという人が増えてきたからなのではないかと思う。

『進化思考』の著者・太刀川英輔さんも、本のオリジナル版でも今回の改訂版でも「世界はいつも辺境から変わると、私自身が信じている」と語っている。

西会津という「辺境」に住む私は、日々、西会津で生まれる新しいことが西会津よりも大きい都市や国の政策に影響を与えたり、世界的な大企業や有名大の教授が山奥の地域づくりの現場を視察に来ている。

東京で会おうと思えば、2、3人を経ないと会えないような有名な人やイノベーターをお会いしたり、一緒にプロジェクトをすることも出てきた。

それも大きな成長につながっていると実感している。

そういう「辺境から世界が変わるかもしれない」と思える現場にいると、西会津町という辺境に住む私が、3年前に「偶然」進化思考と出会ったことも偶然ではない気と思う。

私は地方創生や地域活性化というのは「地方・地域・田舎への関わり方を消費マインドから生産マインドにアップデートすること」であると思っている。

消費マインドでいると「スタバがない、ゲームセンターがない、カラオケがない、デパートがない・・・」など自分は何も生み出さず、誰か他社や外部に自分の楽しみを委託してしまう消費者的な考え方が生まれる。

これだと「都会が上で地方が下」「田舎には何もない」「田舎になんてなんで生まれたんだろう」という考えが出てしまって当たり前だ。

しかし生産マインドでいると「ここにしかない資源がこんなにある。自分たち発でやってみよう。ここから価値を生み出そう」という考えになってきて、その地域にいるのが面白くなり、シビックプライドも上がる。

地域にいることが価値であるように思える。

私が今回紹介した事例も全て生産マインドで生み出したことだ。

これができる地域とそうでない地域がこれから二極化していくだろう。地方公務員の私の言葉で言うと、自治体間の淘汰の時代だ。

魅力のある自治体とそうでない自治体の差がこれまで以上に明確に出てくるようになり、ゆくゆくは自治体が合併されたり、文字通り消滅することも出てくるだろう。

消滅しないとしても、魅力がなくなり、持続可能とは言い難い地域運営の中で希望もないまま生きるというのは、果たして地域が滅びていないとは言えるだろうか?

少し規模の大きな自治体だからと言って、安心ができないことがこれまでとは違うことだ。むしろ規模の小さな自治体がイノベーションを生み出して生き残ることも考えられる。

私はそちらの方がワクワクする。

「これまで続いてきたから、これからも大丈夫」

そんな前提が崩れているが今この時代だ。

成熟時代になったことで、正解がある時代から、正解がない時代へとなり、「みんながやっているから」「これまでこれで良かったから」というのが通じなくなってしまった。

1人1人が自分で考えて自分で決めて行動をすることで、自分なりの解を追究していくのがこれからの時代だ。

そこで強力になる武器になるのが進化思考だ。

進化思考は、現状に対する新しいナラティブをつくりだす力がある。

そしてそのナラティブは世界を変えていく。

これからも自分発の渦をつくりだし、それが地域や社会で満たし、未来に向けて「故くて新しい」ナラティブをつくっていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?