市民音楽としてのベートヴェン

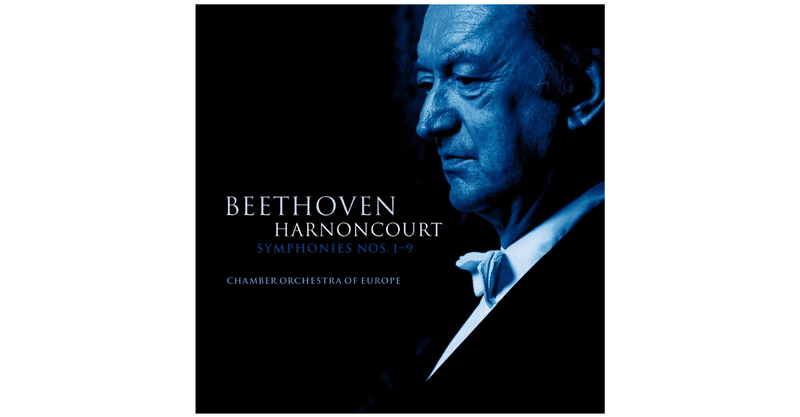

Harnoncourt -"Beethoven: Complete Symphonies Nos. 1-9"(WARNER/2006)

時代考証の成果とモダン楽器オーケストラの高度な機能とを融合させた稀有の名全集。ナチュラル・トランペットの閃光のような炸裂も素晴らしい、編成をタイトに絞り込んだオケの機敏なサウンドが快感で、これらの作品につきまとう事大主義的な側面を除去して躍動と興奮にみちたベートーヴェン像を描き尽くしたアーノンクールのアプローチと、その要求に敢然と応えたヨーロッパ室内管弦楽団のスゴ腕ぶりは、もう見事の一言に尽きます。時代考証を採用したベートーヴェン演奏は現在では珍しくないとはいえ、その高い成果と、なによりも聴き手を理屈抜きで鼓舞して止まないという点で、この全集はまったく鮮度を失っていません。

「音楽とは聴く人を開眼させたり、激しく揺り動したり、さらには驚かせたりするために」存在し、時代考証であれ何であれ、自分はそのために必要なものを取り入れているに過ぎない、というアーノンクール自身の言葉をものの見事に具現化した演奏と言えるでしょう。(歌劇の「フィデリオ」は、収録されておりません)

クラシック界の変なおじさんのアーノンクールです。古楽器を使った演奏で古楽と呼ばれるジャンルの方なんですけど、ベートーヴェンです。フランス革命があって貴族の宮廷音楽だったのが、ベートーヴェンによって市民音楽になった、それで有名なのが交響曲第3番「英雄」です。

ナポレオンの為に作ったのですがナポレオンが独裁者になったので誰のものでもない「英雄」ということで、第2楽章が葬送行進曲なのです。アーノンクールは宮廷音楽から市民音楽へと移り変わる躍動感のようなものがあります。権威的じゃないんですよね。威風堂々という感じではなく、軽くもないんだけど躍動感という感じで好感が持てます。

ベートヴェン以降は国家主義的な音楽になっていくのですね。民族主義的な。ロマン主義でベートヴェンがその中間ぐらいなのかな。特に3番はいいです。その次に7番かな。ベートヴェンだとフルトヴェングラーとかレコード世代はかしこまって聴くイメージでしたけど。カラヤンは当たり前すぎるという人にはお薦めです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?