料理コンクールについて思うこと

フランスレストラン文化振興協会(略称、APGF)note編集部員です。

APGF公式noteの 第五回目の記事は、伊藤文彰理事からのメッセージです。

是非、伊藤理事の貴重なコンクールを通じて得たエピソードをお楽しみください。

私の輝かしくない経歴

皆さんは何かコンクールというものにチャレンジしたことはありますか?

私はといえば、大昔に部活でやっていた吹奏楽コンクールに出たぐらいで、料理コンクールにはたった一度だけ、30年ほど前に一度エントリーしましたが、あっさり予選で落選した経験しかありません。

当時、京都で既に小さなレストランを切り盛りしていた私にとっては、コンクールに対する情報や知識も少なく、今思えば、あんな作品でエントリーしたことが恥ずかしくなるくらいです。

料理コンクールに出場するには大変な熱意が必要なことは勿論ですが、開催する側にとっても相当なマンパワーが必要です。

私自身、その後次第に料理関係の協会や団体の運営に携わるようになると同時に、コンクールの運営にも関わるようになりましたが、輝かしい戦績などは全くありません。

多種多様な料理コンクール

現在の日本でフランス料理に関係するコンクールはいくつぐらい開催されているでしょう?

様々な協会や団体が運営していて、全国的でメジャーなものだけでも5つや6つはすぐに思いつきます。

その一つ一つにそれぞれ特色があり、参加者はそのテーマに沿って技や独創性を競います。

多くのコンクールがプラトー(大きな角盆 3枚目の写真参照)盛りなのに対し、このAPGFのコンクールは皿盛りで、よりレストランの感覚に近いところが特徴です。

その特徴から小規模なレストランのエントリーも多く、毎回全国から多くの参加者を集めています。

他を見ると、日本シャルキュトリー協会が運営するパテクルートのコンクールなど、料理テーマが決まっているものもあります。

料理自体が決まっていることで、逆に深く追及することになり、それはそれで独創性あふれる様々な作品が並ぶことになります。

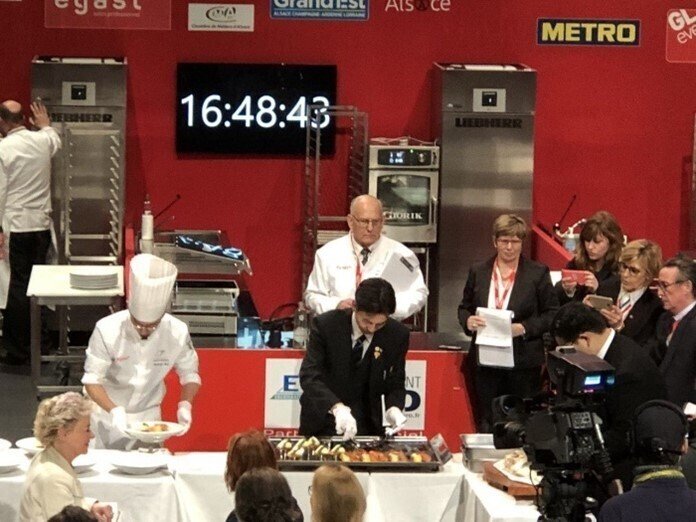

(昨年のパテクルート選手権の予選審査風景)

レストランの総合力を競う大会 エガストコンクール

また、日本では殆ど知られていない国際レストランコンクールもあります。

ここでは2018年に私のレストランのチームが出場した、フランスのアルザス地方で行われるエガストコンクールについて簡単にご紹介したいと思います。

2年に一度ストラスブールで行われるこの大会は、エガストという見本市会場で開催される様々な料理コンクールの中で最高峰のコンクールで、アルザスの名店“オーベルジュドリル”の偉大なシェフの名前を冠し‟ポールエーベルラン杯“と呼ばれています。

大きな特徴は料理人だけでなく、サービスマン、ソムリエの3名が1チームとなり、その総合力を競う大会であることです。

午前中から筆記試験が始まり、サービスマンは、掃除、テーブルセッティング、フラワーアレンジなど、ソムリエはテイスティングやワインのサービスの課題を公開審査している間に、料理人は2時間半の時間中に料理を仕上げていきます。

出場した2018年のメインの料理課題はサンドル(川鱸)をアンチエでマトロートにするというもの。(下の写真)

この料理を3人で協力しながら取り分け、8名の審査員にワインと共にサービスしていきます。

料理人である私の弟を中心に我がチームが頑張っている姿を見て大変感動しました。

(プラトーに持ったサンドルの料理写真)

更にご興味のある方は是非こちらのページをご覧ください。

レストラン経営者としてコンクールに期待すること

社を挙げてこの大会に参加したことで得たものは何だったでしょう?

課題がサンドルという日本にはない食材だけに、何度も現地から食材を取り寄せたり、事前に2か月間、現地レストランで3名の社員が研修するなど、かなりの費用がかかりました。

ただ、この大会に出場したことの意味は社内に大きな遺産として残っていると思います。

主たるスタッフの海外研修として意味があることだけでなく、後に続く後輩たちのモチベーションにも繋がり、またツアーに参加してくれた方々(主にお客様)との深い絆も大切な結果です。

弊社も今では、ホテル出身者の弟の尽力もあり、積極的に様々なコンクールにチャレンジする社員が増えました。その殆どは社内の重要なポジションで活躍し、その後独立したものも数名おります。

会社が人を育てる場でもあるのと同様に、コンクールはその開催を通して人を成長させる場でもあります。

特に普段の仕事ではできない、自分の自由な発想で料理を考え、試行錯誤することは、その後の料理人人生にとって大きな糧になることは間違いありません。

皆さんにも門戸は開かれています。

昔の私のように、地方で、小さな組織にいる人たちに、今後も様々な情報を発信していきたいと思っています。

是非、料理コンクールにチャレンジしてみてください!!

APGF 伊藤文彰

伊藤理事のnoteはこちら

サポートをしていただければ大変嬉しいです。 サポートはコンクール運営費や活動費に有意義に使わせて頂きます。