【渋谷区、目黒区】目切坂&目黒富士跡&旧朝倉邸&猿楽塚

はじめに

目黒氷川神社に行った時、目黒富士が代官山の目切坂近辺にあったことをしり、その目黒富士跡まで来てみました。周辺には重要文化財の旧朝倉家住宅があります。

今回はここから東京時層地図を見てみたいと思います。思いのほか収穫一杯でした。

高低差がある 地形図

目切坂は違う場所だった??アプリ大江戸今昔巡り 1855年頃

大正時代の記事によると、目切坂の場所ははっきりしませんが、名前の由来は臼のメキリを生業としていた方々が住んでいて、明治10年頃まで伊藤興右衛門さんという方が坂上に住んでいたのだとか。

目切坂上のお地蔵さん 東京時層地図 明治9~19年

三角点の表記があるあたりが富士塚でしょう。明治11年に岩倉具視別邸建築の為に富士塚の諸々は撤去され、目黒氷川神社に移転。

それにしても畑と雑木林だらけです。一見して寂しそうな場所。明治維新直後は木がないのが文明だと木を切り倒しまくっていたらしいです。明治期の都心の写真で木が少ないなと見えるのはその影響。

雑木林が密集しているということから人が大勢行き来していた場所ではないのだなと類推。

目切坂の上、旧朝倉邸の前にお地蔵さんがあります。

この地蔵道しるべによると、「この坂を下って、目黒川を渡ったあと南に進むと祐天寺に達し」とあります。

現在の目切坂から祐天寺にいくのと、江戸時代の地図にある目切坂から祐天寺にいくのでは、江戸時代の地図の目切坂からのルートが自然。

江戸から明治の移行期で、目切坂の場所が変更されているのでしょうか。

明治時代末期(1906~09年 明治39~42年)

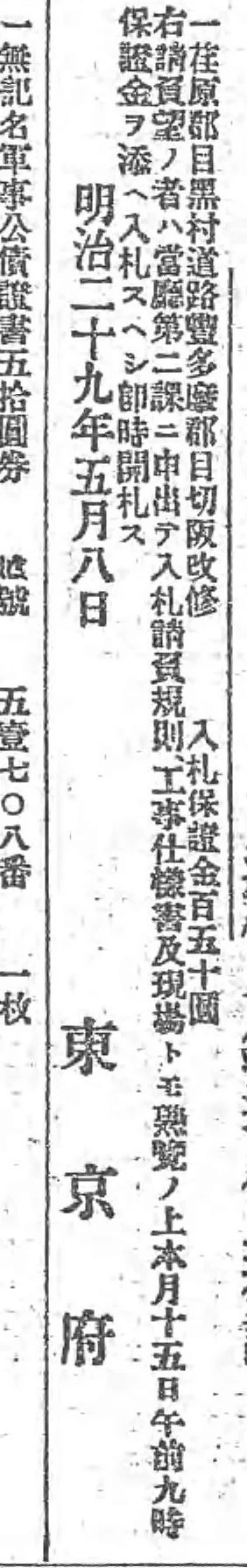

明治29年の目切坂工事入札の官報です。目切坂の工事は岩倉別邸の為に行われたのかもとも思いましたがどうでしょうか。目切坂は現在は代官山から中目黒方面へ向かう一方通行の道ですが、雑木林もありなかなか雰囲気があります。江戸時代もこういう感じだったのではないでしょうか。

その目切坂を登り切ったところからの、富士塚と富士山を眺めた錦絵がコチラ。

歌川広重の錦絵、現在、本富士の案内板のあるあたりとそれほど場所が変わっていないのではないかとおもわれます。1812年に元富士が築かれたということから、江戸時代の文化文政あたりにお地蔵さんや元富士が造られたようです。高さ12メートルということから品川神社富士塚よりも少し低いくらいでしょうか。

現地には案内板が建っています。

大正時代に行ってみましょう。

朝倉邸と根津邸(東武鉄道社長)ができる 大正5年~10年 1916~1921年

岩倉邸は根津邸と変貌します。東武鉄道社長の根津嘉一郎邸、さらには青印のところには朝倉虎次郎邸ができます。

根津嘉一郎 (1860年~1940年)東武鉄道社長、鉄道王と呼ばれた男。根津財閥の祖、根津財閥は後の東武グループ。

朝倉虎次郎 (1871年~1944年) 米穀商、渋谷町会議員・東京府会議員

朝倉虎次郎邸 大正8年建築。こちらは国の重要文化財になってます。

朝倉住宅は米穀商や議員としての側面もありますが、材木屋さんで働いていたこともあり、住居は材木屋の伝手でよい材木を使ったとの事。

関東大震災でも蔵は壊れたけれど、住宅は瓦一つ落ちなかったとか。近くに古墳があるような古くから安定した地盤もさることながら、大正木造建築の技術が詰まっているのでしょう。

朝倉邸はお庭も素晴らしい。大きな池等はないのですが、都心にいながらちょっとした旅行気分を味わいました。

朝倉虎次郎さんについては國學院大學で興味深いレポートがありました。

朝倉は82町村の有力者が参加した東京市郡併合期成同盟会の発起人総代となり、会長にも推されています。朝倉は会長として東京府・市に対して82町村の即時合併を要求しました。

華族でも軍人でもない、たたき上げの実力者ですね。

次は昭和初期戦前です。

なんと!東横線が東武鉄道社長の自宅を横切る 昭和3~11年 1928年~1936年

昭和2年、1927年東横線開通。

これによって江戸時代の地図にあった目切坂は消滅したと思われます。

そしてなんとも不思議な事が!!

東武鉄道社長の根津嘉一郎邸に東急東横線が走っている!

こりゃどういうことですか。

明治後期に中央線沿いに家を建てた生粋の鉄道好きの鉄道技師、菅原恒覧 (すがわらつねみ) さんっていう方がいたのですが、さすがにライバル会社の鉄道が家を横切るんじゃ気分よくないですよね。

東急経営者は剛腕で知られる五島慶太。その強引な経営手腕で「強盗慶太」とあだ名を持つとか

ひと悶着あったのではないでしょうか。

ちなみに五島慶太の妻は久米民之助の長女万千代。

五島慶太は元は小林慶太。

久米民之助の父方祖母の実家が五島家という沼田藩士で跡取りが居なかったので長女が五島を名乗っていたということ。

長女と結婚して小林慶太は五島慶太となったということでした。

昭和30~35年 1955~1960年

目黒元富士は1939年(昭和14年)に取り壊されます。おそらく根津邸改築の為でしょう。

そして朝倉邸は虎次郎死後に相続税支払いの為に売却され、戦後農林大臣公邸へ。

大臣の公邸になっていたんですね。

昭和59年~平成2年 1984年~1990年

大臣公邸から中央官庁会議所へその後改修がなされて

平成16年 2004年に重要文化財指定

平成18年 2006年に渋谷区が管理団体へ。

今のように気軽に入れるようになったのは最近の話なんですね。

蛇足ですが、目黒元富士跡の高級マンションって地主が東武鉄道グループなのしら。根津邸だったし、現在も根津家が東武グループ社長ということを考えるとそれが自然のような気もします

最後に猿楽塚に寄ってみました。塚の上には祠が建てられています。お守りなどのグッズはヒルサイドテラス内で売っているとか。

6~7世紀の古墳時代末期の円墳が2基 調査はされていないとのこと。

案内板にあるように渋谷区内で古墳がこういった形で保存されているのは珍しいです。

おわりに

目黒氷川神社の富士塚から、元あった富士塚跡にいってみようとおもったら、案外の書くことの多い記事になってしまいました。

東京時層地図で回れば回るほどわからないことが増えていっています。

永久にできそうです(笑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?