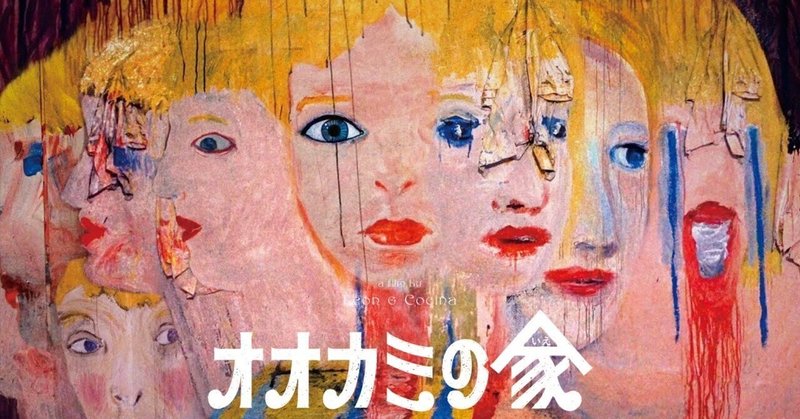

フェイクレビュー「オオカミの家」

映画「オオカミの家」を見た。

元ネタがチリに実在したドイツ人コミューン「コロニア・ディグニダ」であるという情報だけ仕入れて見に行ったが、まずそんなことよりも見たことのない画面の連続に圧倒され唖然となった。

3D黎明期のゲームのような世界認識の元に撮影された映画であるように思った。具体的には「Dの食卓」のような一人称視点で、描かれている画面がゲームの世界を物体で表現したとでもいうべきもの。壁・床などがキャンバスとなりその中を登場人物は縦横無尽に行き来するのだが、全てが「物体」であることを主張してくる映画は初めて見た。絵の具やモノ全てが「物体だ」という叫びを常に上げているような映画で、物体を下に見ていた自分としてはその考えを多少改めざるを得なくなった。

スクリーンという画面以外にも壁や床が画面となっていて映画の観客は多数の画面を同時に鑑賞することになる。その信頼感は演劇の信頼感に近く、演劇は全ての角度を鑑賞することができ視線の固定の強制がないが、映画は恣意的な切り取りで画面の中のある一点のみを認識させてくる表現形式だ。しかしそんな映画の中にあってこの映画は画面が多数存在しどこを見ていても良いという作りになっている。

74分中50分近く画面に圧倒されていたが内容が遅れて入ってくる。

そこに描かれていたのはコミュニティの恐ろしさだった。

コミュニティから排斥され逃げる、そののちに自分が作った家族、しかもそれは二匹の豚が人間に変わることで得た子供で、彼らが実在したのかはわからないしマリアという主人公の妄想の可能性も高いのだが、最終的には彼らにも排除され、

元いた大きなコミュニティに包摂されるという地獄が描かれている。

だがただのカルトの怖さを描いた映画ではない。「思考する形式」としての画面に話を戻せば、

ここに描かれていたのは人間の認識の中でも夢の中の認識なのかもしれず、

映画の中で確認できる、手がくっついたり離れたりすること、壁の中を人間が行き来すること、家自体が人間の想像力の映し絵になっていることは、

実はあれは見たままなのではないか?人間の目が見たままの映像、脳が処理してわかりやすく認識する手前の映像を表現しているのではないかと思う。

(実際あのように顔が大きくなったり 部屋が伸び縮みしたりすることはある)

あるいは想像を絶するような暴力に見舞われたのち、人間が現実をあのようにしか認識し得ないというときの、それでもなんとか意味を見出そうと努める人の奮闘が、何度も生え変わる髪の毛や、壁から伸びる手の持つ瓶から垂れる蜜や、巨大な顔の中に収まってゆく小鳥などを通じて描かれていたのか。

映画の中で退屈を感じ早く終われとさえ思ったのはマリアが一度かりそめだということがのちに明らかになる幸福を手に入れる場面である、具体的には子供二人と幸せに歌を歌う場面。

しかしその幸福もマリアの一面的な解釈あるいは妄想にとどまっていたのかもしれない。

子供二人の考えることなど誰にもわからない。他人のことは何もわからない。

そうこうしているうちに重たい紫色の霧が家の中を漂いだし、4葉あった肺を全て埋め尽くし、壁の隙間から侵入した2Dのインベーダーの処理に追われている間、実は以前から仕事を進めていたシロアリによって僕の家は崩壊し、風に乗ってツンドラに棲むニンフの養分となり、僕の体は3倍・体積は9倍になった挙句に意識だけを残して希ガス化し、火の鳥に出てくる死ねない男のように思念だけの存在になりました。今は想像上のP H Sを使って代理の人にこれを書いてもらっています。明日の朝ごはんをどうしたらいいですか?

アドバイスください

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?