アラビアンコーストとイスラーム文化のBGS

前回に続いて今回もアラビアンコーストについて考察していこうと思う。本稿ではアラビアンコーストに見られるイスラーム文化との繋がりについての紹介をしていく。

↑ 前回のアラビアンコーストについての記事

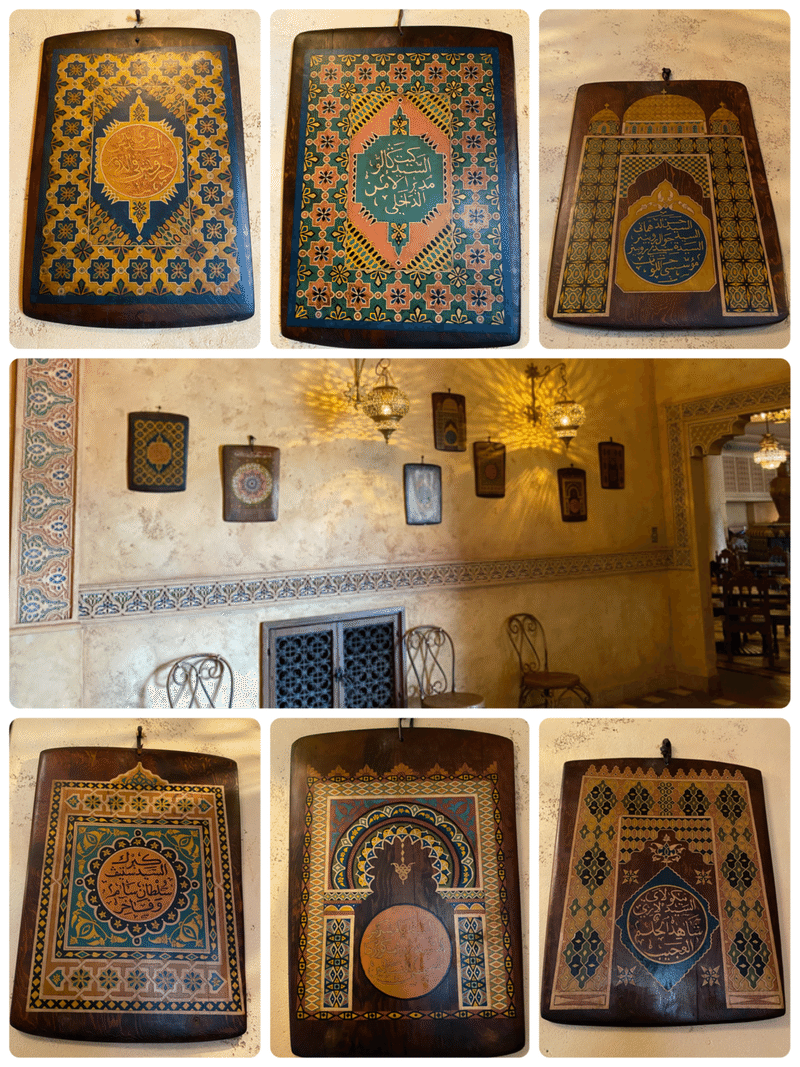

アラビア書道

書道と言えば中国、韓国、日本などを想起するかもしれないが、アラビア書道も存在する。日本語ではアラビア書道と訳されるが、英語では、Islamic Calligraphy と訳され、書道というよりはカリグラフィーに近そうだが、これらは非常に書道に似ているという印象を私に与えた。

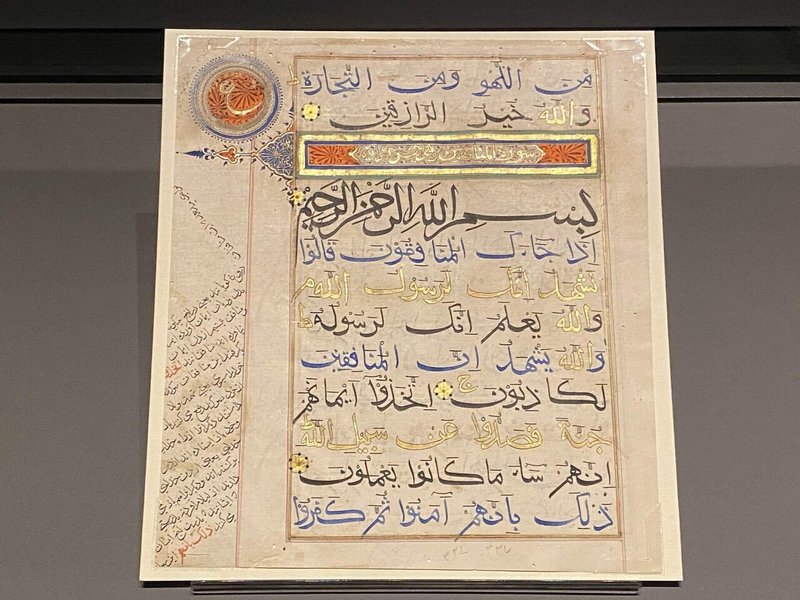

筆者撮影

於 Museum of Islamic Art、ドーハ、カタール

そして、一見判りにくいかもしれないが、アラビアンコーストにもアラビア書道による装飾が確かに存在する。例として以下のようなものが挙げられる。

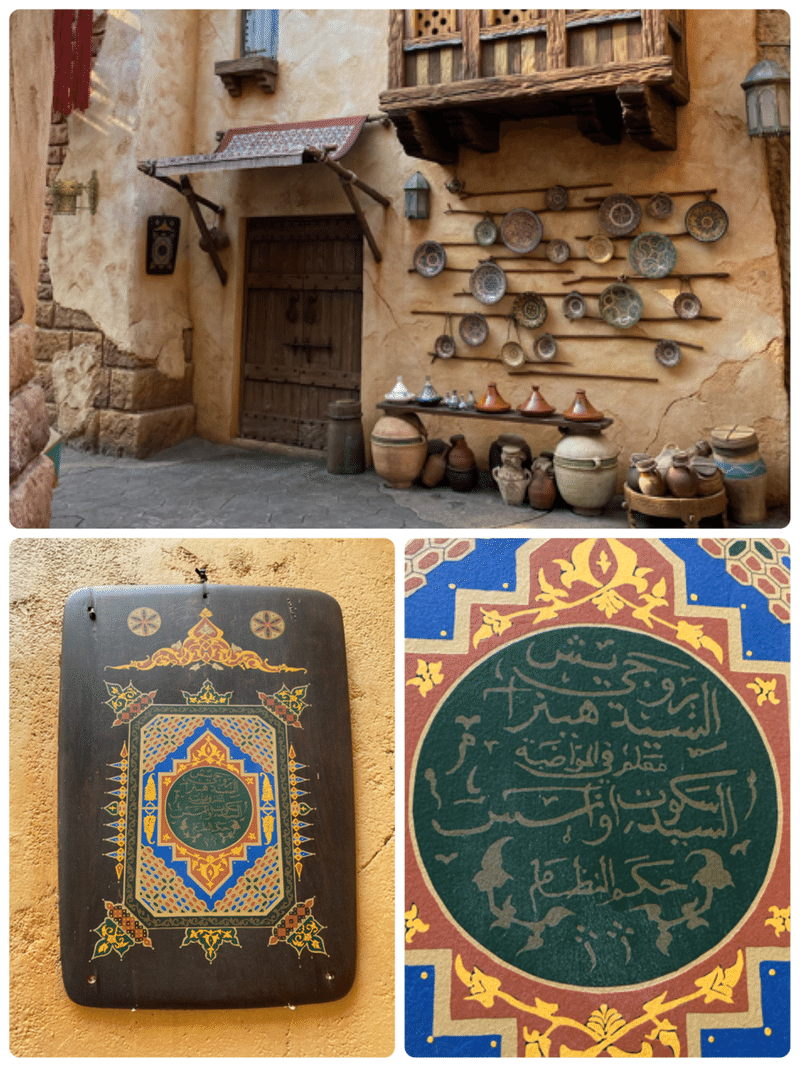

以下筆者撮影

於 アラビアンコースト、ディズニーシー

扉の左側

写真の左半分にある扉の脇

扉の右隣

カスバ・フードコートの入口

これらのアラビア書道はいずれも、目立ちにくい場所、もしくはゲストがあまり立ち止まらない場所に位置している。アラビア文字に対する”様々な”言説が存在することへの配慮かもしれない。

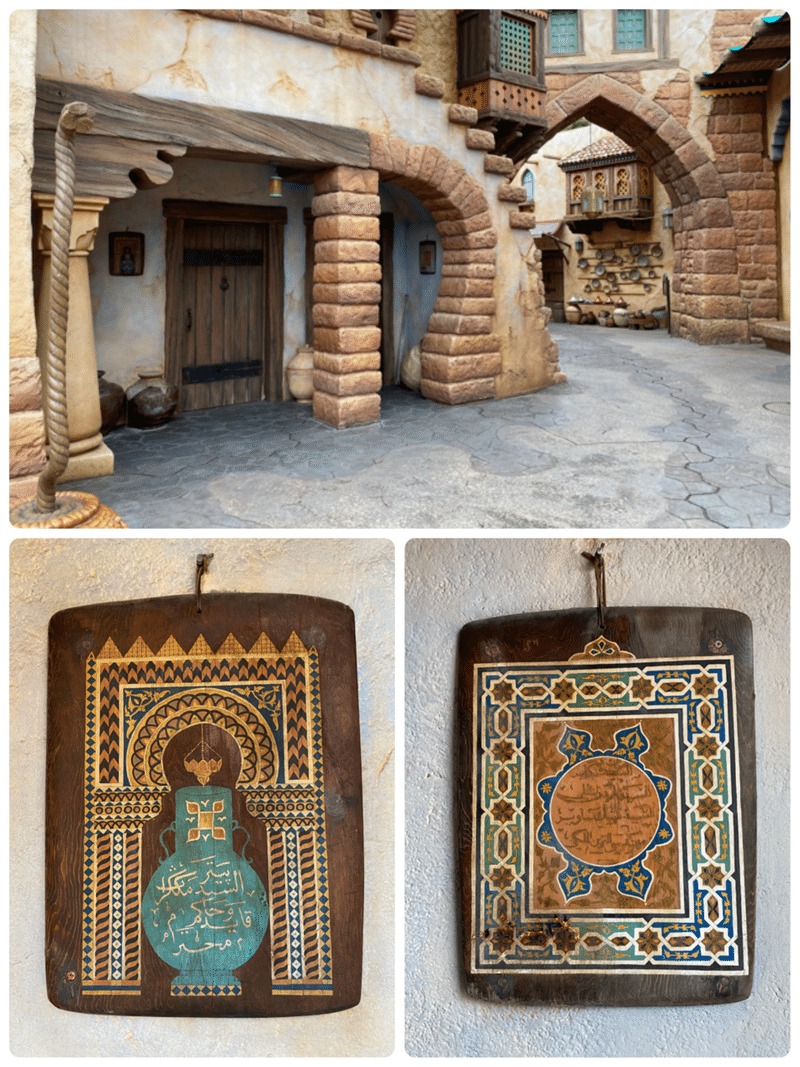

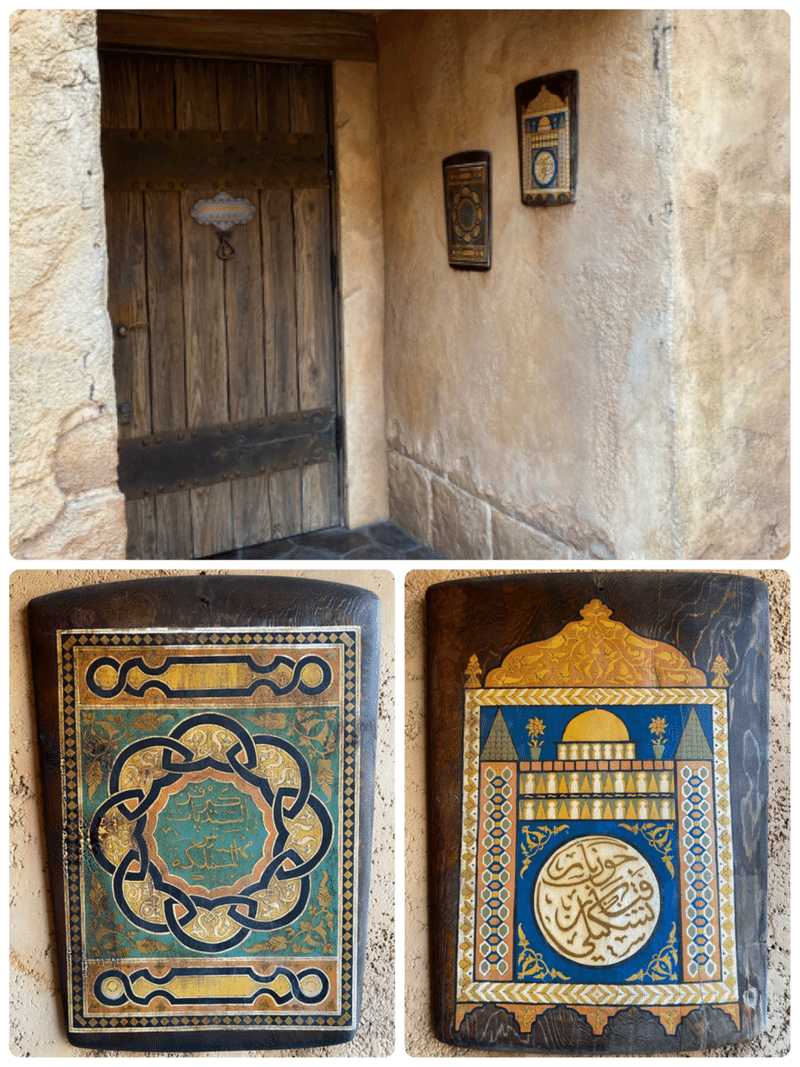

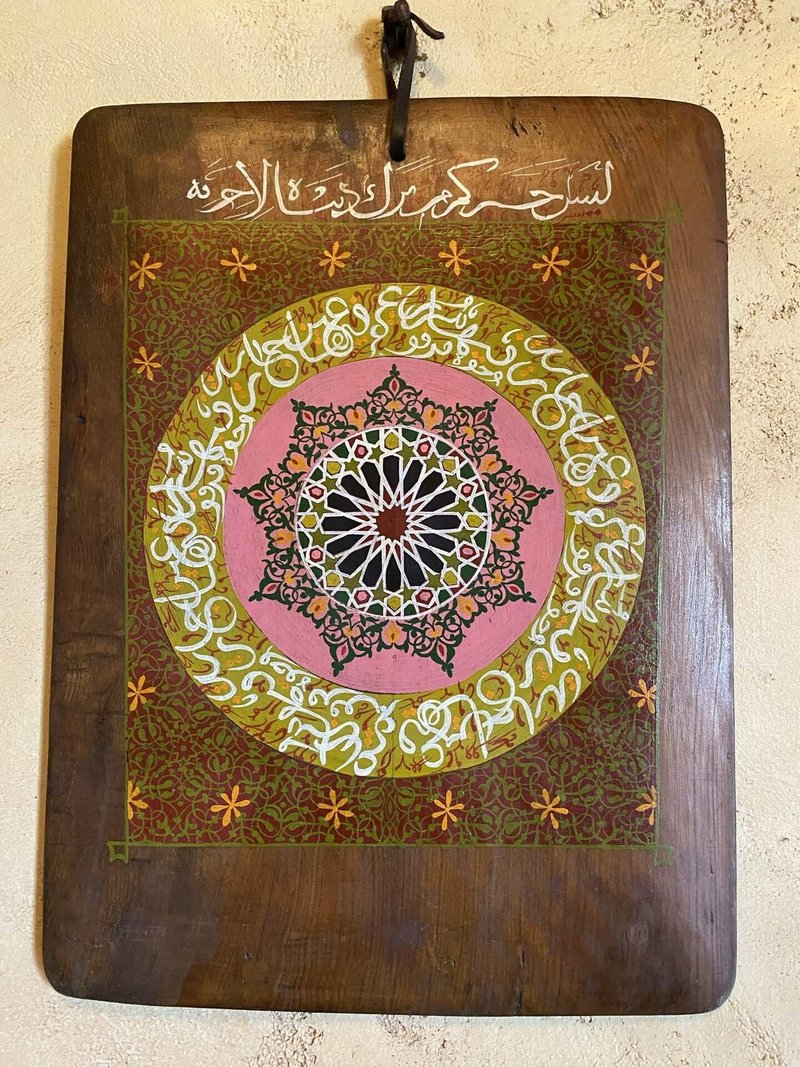

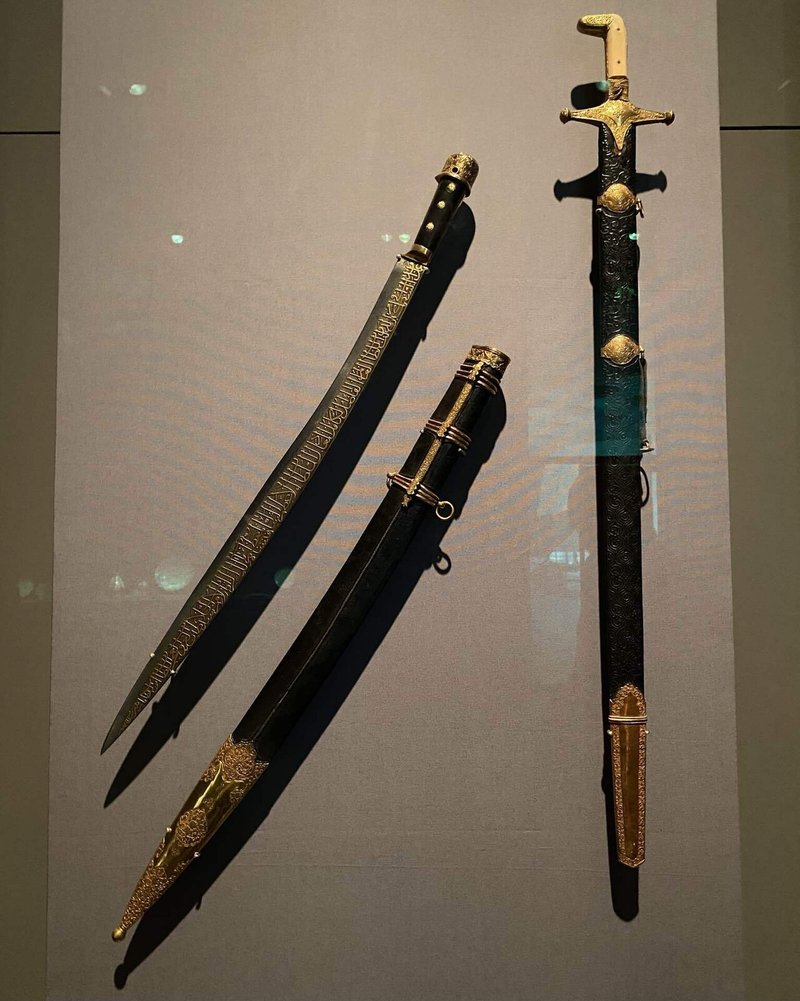

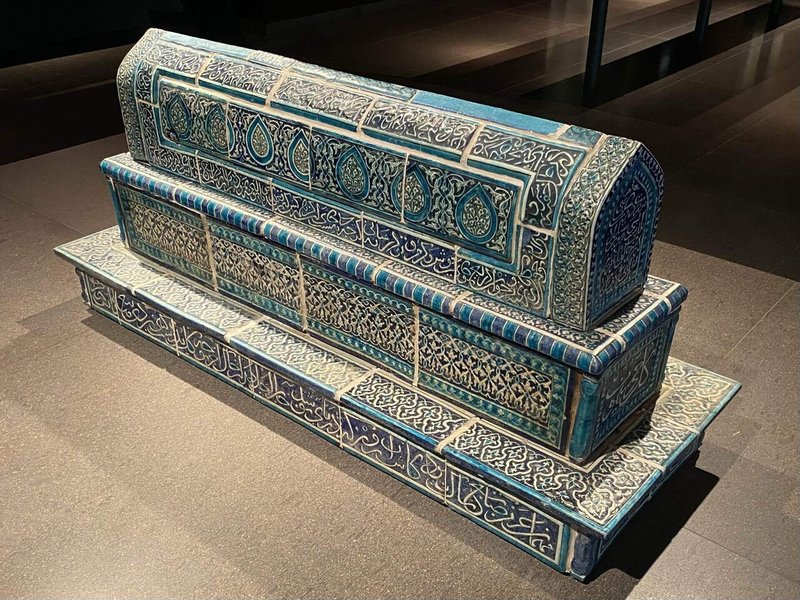

そしてアラビア書道は以下の写真のように、工芸品や武具など様々なものに描かれたものも存在する。

以上4点 筆者撮影

於Museum of Islamic Art、ドーハ、カタール

またこのカリグラフィーは過去の遺産ではなく、現代に於いても多分に用いられている。

筆者撮影

ドーハのジュエリーショップ

以下の日本語の記事でもアラビア書道の作品が閲覧できる。以前の記事のシンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジの項目で言及した、菱形の点もはっきりと確認できるだろう。

“この記事上では文字が小さく視認し難いが、アラビア文字では「ث」や0を表す数字「٠」で菱形の点が用いられる。そのためこの菱形の点もアラビア文字の書体を参考にしているのだろう。”

クーフィー体

こちらのカスバフードコートのカウンター奥のタイルも、偶然かも知れないが私にはアラビア文字を意識していると感じられた。右下の複雑な模様をしているタイルがそれで、クーフィー体の中でもスクエア・クーフィックと呼ばれるものである。

一見、文字とはかけ離れて見えるかもしれない。しかし下のリンク群のサムネイルでも見れるこれらの作品は立派な文字である。

上記のサムネイルには「الكوفي」(al-kūfī)と書かれている。

クーフィー体には、その特徴を活かして建物などを象ったものも存在する。

またクーフィー体ではないが以下のような、技巧を凝らした装飾的なアラビア文字も存在する。

「قط」(qiṭṭ)ねこ

「القاهرة」(al-qāhira)エジプトの首都のカイロ

ダウ船

アラビアンコーストの海岸には帆船が停泊している。

これはダウ船という伝統的な木造の帆船で、シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジにも登場する。海のラクダとも呼ばれペルシア湾・紅海・インド洋などで活躍した。

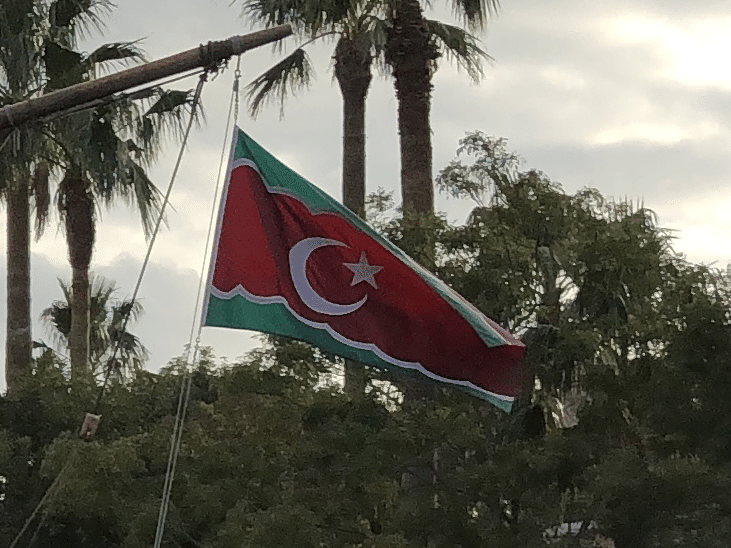

この船に掲げられている旗に具体的なモデルがあるのか私にはわからなかったが、多くのアラブ世界の国旗に類似して、黒、白、赤、緑から成る「汎アラブ色」が用いられている。

この旗にはイスラームの象徴である月もあしらわれている。月の象徴はここ以外にもアラビアンコーストの随所で確認できる。

またこちらでは月に加えて、アラブの伝統的なジャンビーヤと呼ばれる大きく湾曲した短剣がデザインされた旗も確認できる。

アストロラーベ

アストロラーベはギリシアを起源とするものだが、アラビア科学の中で大きく発展した。私が確認した限りはこの器械はアラビアンコーストの中には3枚存在する。

シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジのキューライン、並び列

画面左

アストロラーベは「星を捉えるもの」という意味で、この器械の機能は2つに大別される。一つは天体などの高度を図る測量器械、もう一つは測定結果から天文学・地理学の計算を行う計算機としての機能である。それに加えて贈り物としての機能も兼ね備えていた。そしてこの器械は「千夜一夜」など文学作品の中にも数多く登場する。

シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ中の上記のシーンも、測量/計算の前後を描いているのだろうということが、左の人物が四分儀を使っていることから推察できる。シンドバッドの航海の為の星読みだろうか。

実物のアストロラーベに、アンティークショップで触ったこともあるのだが、非常にずっしりとしていて重みを感じるものだった。

於 Lecurio、高円寺

イラン/ペルシア産のアストロラーベ、17世期の作品だと記憶している(筆者撮影)

噴水

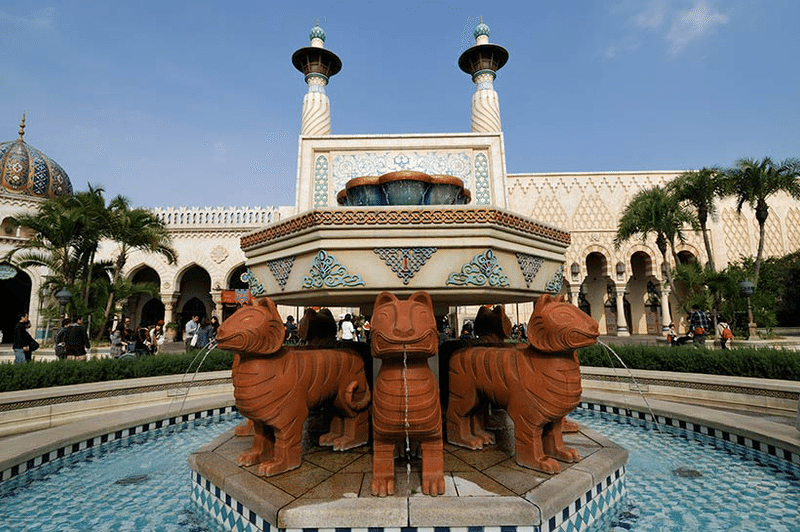

アラビアンコーストには計3つの噴水があるが、これらの内2つの配置が初期モスクの噴水の配置を表していると考えられる。以下の写真のアラビアンコーストの入り口と中庭の噴水である。入り口の噴水が沐浴用、中庭の噴水は飲用もしくは装飾用のモスクに当たり、このようなモスクの構造はウマイヤ朝以降一般化していった。

以上2点

筆者撮影 於 ディズニーシー

しかしながらその後、以下のアラビアンコーストのジャスミンの噴水でも見られるような、سبيل(サビール)と呼ばれる公共噴水の発展によって、中庭の噴水は単に伝統的装飾としての役割を担うようになった。さらにその後サビールも近代的上水道の発達により、多くの地域で装飾・飲用の機能を放棄したと考えられる。現代に於いては、全てのモスクがそうだというわけではないだろうが多くの場合、中庭の噴水は沐浴のための施設と化している。

東京ディズニーリゾート・ブログより引用(最終アクセス日 2021/6/5)

アラビアンコーストの中庭中央の噴水は、獅子を模した彫刻の口から水が溢れ出している。この噴水に関してスペイン、アンダルシア州のアルハンブラ宮殿の影響が多くの場所で指摘されているが、このような獅子の噴水の原型はビザンツの宮廷に存在したことが知られている。

東京ディズニーリゾート・ブログより引用(最終アクセス日 2021/6/5)

そしてこのような獅子の噴水は、「千夜一夜」(第七夜 裏切り者の大臣の話)など多くのアラブ・ペルシア文学の中でも言及されている。動物が存在するか否かに関わらず、噴水の詩はイスラーム世界で広く詠われたが、動物の噴水の詩は特にアルハンブラ宮殿を含む西方イスラーム世界で発展を見せた。

後書き

そのうち、アラビアンコーストのさらなる考察や、映画アラジンの登場人物についての記事も書こうと考えているので、フォローお願いします。

関連記事

下のリンクも私のディズニー関連の記事なので、是非読んでみてください。

参考文献

杉田英明、(1986)、「アラブ・ペルシア文学におけるアストロラーべ」、『教養学科紀要』、19、p1-32、東京大学教養学部教養学科

杉田英明、(1988)、「噴水とイスラム世界ーーアラブ・ペルシア文学を中心に(1)ーー」、『教養学科紀要』、21、p95-132、東京大学教養学部教養学科

杉田英明、(1989)、「噴水とイスラム世界ーーアラブ・ペルシア文学を中心に(2)ーー」、『教養学科紀要』、22、p1-34、東京大学教養学部教養学科

杉田英明『事物の声 絵画の詩―アラブ・ペルシア文学とイスラム美術』平凡杜、1993年

深見奈緒子『 世界のイスラーム建築』講談社、2005年

本田 孝一、石黒 忠昭『パスポート 初級アラビア語辞典』白水社、1997年

夢の通り道、50回 シンドバッドのダウ船(最終アクセス日 2021/6/5)

ディズニーのバックグラウンドストーリー(BGS)を広めるために無料で公開していますが、100円からでもサポートしていだけると文献の購入費用にも執筆の大きな励みにもなります、よろしくお願いします!