【アートノトお悩みお助け辞典】頁5.「合理的配慮」とは?――だれもが文化芸術を楽しむ社会を実現するためのポイント解説

第一線で活躍する各分野の専門家にご協力いただき、芸術文化活動に役立つコラムや情報をお届けする「アートノトお悩みお助け辞典」。

今回は、2024年4月1日から完全義務化された「合理的配慮」を提供することについて、国立アートリサーチセンター研究員の鈴木智香子さんにご執筆いただきました。「合理的配慮」とは? どのような行動が必要? そんなお悩みの解決に役立つコラムです。

2024年4月1日より、法改正によって「合理的配慮」を提供することが民間事業者を含め完全義務化ということ(*註)をご存知でしょうか。ニュースやメディアなどで目にしたり耳にしたりした人もいるかもしれません。完全に義務化されたと言われても、いったい何をしたら良いのでしょう?そもそも、「合理的配慮」って何?

言葉として難しいためにちょっとわかりづらい「合理的配慮」。どういう概念なのか、そして何のためにあるのかを、この記事を通して一緒に考えていきたいと思います。本記事では、国立アートリサーチセンターが2024年3月に刊行した『ミュージアムの事例(ケース)から知る!学ぶ! 合理的配慮のハンドブック』の内容を元に紹介していきます。

*註:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は2023年(令和3年)5月に法改正、2024年4月1日より改正法の施行。

なぜ、今「合理的配慮」なのか?

文化芸術を享受することは、だれもがもつ普遍的な権利です。そして楽しみ方も人それぞれです。一人で楽しみたい人もいれば、こども連れで楽しみたい人、学生や高齢の人、日本で生まれた人や海外にルーツがある人、障害がある人や障害のある人に寄り添う人など…どんな人でも、美術館や博物館、劇場やアートイベントなど、自分が見たい、楽しみたいと思うものを選ぶことができます。しかし、時としてその人その人の特別な状況やニーズに対応がないために、その権利を平等に受けられない場合があります。そこで大切になるのが、個別のニーズに応えるための「合理的配慮」です。

「合理的配慮」とは、障害がある人からの要望を受けて、社会の中にある困りごと(社会的障壁)を様々な状況に合わせて調整し、取り除くことを指します。

この考え方は、どのような背景で生まれたのでしょうかーー。2000年以降の世界と日本の動きを見ていきましょう。

「合理的配慮」という考え方は、国連総会で2006年に採択された「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」の中で明文化されました。その条約を決める場では、「私たちのことを、私たち抜きに決めないで “Nothing About Us Without Us”」という言葉が謳われました。そして2030年までに実現させることを目標に採択されたSDGs(持続可能な開発目標)では、「誰一人取り残さない “No one will be left behind”」というスローガンが掲げられています。全ての人の尊厳が大切にされる社会の実現が全世界で目指されたという動きが背景にあります。

日本では、2013年に「障害者差別解消法」が制定され、公的機関・自治体などの行政機関等は「合理的配慮」の提供を行うことが2016年の法施行より義務化されています。その他に2017年の「文化芸術基本法」改正で基本理念として「年齢、障害の有無または経済的な状況にかかわらず等しく文化芸術を鑑賞できるための環境の整備」が重要視されました。2022年にはICOM(国際博物館会議)のミュージアムの新定義に「誰もが利用でき、包摂的であって、多様性と持続可能性を育む(accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. )」という言葉が含まれ、多様性への認識が高まっています。

「合理的配慮」を含め「公平な人権のあり方」の考え方は、もはや世界標準(グローバルスタンダード)であり、ミュージアムや文化芸術の果たす役割まで明示されるようになってきています。多様性をみとめ合うこの時代にこそ、私たち文化芸術に携わる人間は「合理的配慮」について理解する必要があるのです。

どこに障害があるの?――「社会的障壁」の考え方

「合理的配慮」は「社会の中にある困りごと(社会的障壁)」を取り除くことだと書きましたが、次にこの「社会的障壁」とは何か?を考えます。これは「障害」がどこにあるのか、その考え方が大事になってきます。

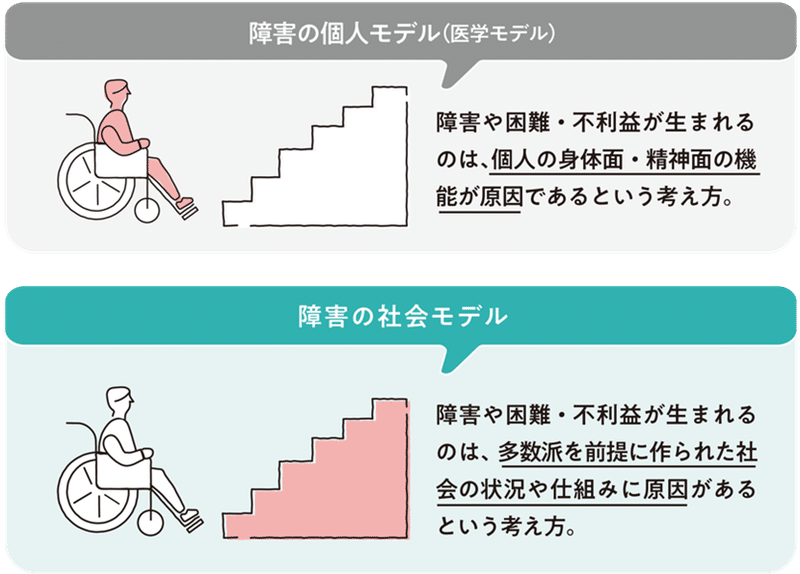

みなさんは、「障害がある人」「障害者」と聞くと、どのようなイメージを思い浮かべますか?一般的に「目が見えない」「耳が聞こえない」「立って歩けない」「周りとコミュニケーションができない」などの身体面や精神面の機能の違いだけを障害だと捉えることが多いと思いますが、実は社会のあり方や仕組み自体が障害をつくり出している、とも言えるのです。(下図参照)

「合理的配慮」を考えるうえで大事なのは、この「障害の社会モデル」の視点に立つことです。公益財団法人日本ケアフィット共育機構が2020年より全国各地で開催している「バリアフルレストラン」は、まさにこの考え方を体感できる取り組みです。「障害の社会モデル」についてもう少し詳しく知りたい人は、公益財団法人日本ケアフィット共育機構のサイトを参照ください。https://www.carefit.org/social_model/

「合理的配慮」を提供する対象となるのは障害者手帳を持つ人に限らず、心身のはたらきに何らかの障害があるために社会の中で「社会的障壁」を感じる人、とされています。まさに「合理的配慮」を提供するということは、この「社会的障壁」をなくすことにつながるのです。

「合理的配慮」実現までの3つのプロセス

「合理的配慮」を実現するために必要な要素を整理すると、以下の3つとなります。

要望・・・障害のある人が感じている社会的障壁をなくすために、事業者に実施してほしいことやその意思を伝えます。障害のある人本人だけでなく、支援者や家族が伝えることもあります。

対話・・・1の要望を受けて、どのような対応ができるのかをお互いに考える、もっとも重要なプロセスです。「建設的な対話」という表現を使うこともあります。双方が対話を重ねながら、事業者側の負担が過重でない範囲で合意することも大切です。

実施・・・障害がある人と事業者が最終的に合意した内容を実施します。ただし、実施した内容がその人のニーズに100%応えられない場合もあります。

「合理的配慮」の具体的なケースとNG例

では、上記のプロセスに基づいて、具体的な事例を見ていきましょう。

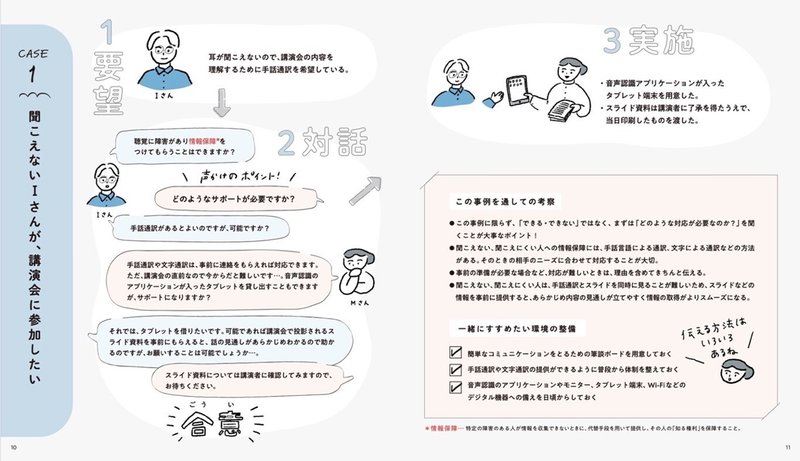

聞こえない I さんが講演会に参加したい、という事例です。

【1. 要望】

I さんは耳が聞こえないので、講演会の内容を理解するために講演会を主催するミュージアム側に手話通訳を希望しています。

【2. 対話】

I さんとミュージアムではたらくMさんが対話を重ねます。

I さん:聴覚に障害があるので「情報保障」をつけてもらうことはできますか?

Mさん:どのようなサポートが必要なのですか?

I さん:手話通訳があるとよいのですが、可能ですか?

Mさん:講演会の直前なので、今からだと手話通訳を手配するのは難しいです…。代わりに音声認識のアプリケーションが入ったタブレットを貸し出すことができますが、サポートになりますか?

I さん:はい、ありがとうございます。\合意/

【3. 実施】

ミュージアム側は、音声認識アプリケーションが入ったタブレット端末を用意し、I さんは講演者の話を文字で理解することができました。

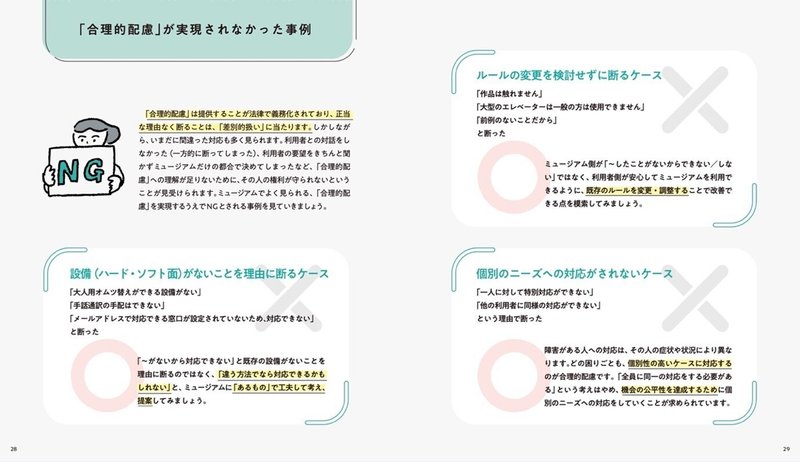

では、今度は「合理的配慮」が実現されないNG例を紹介しましょう。

I さん:手話通訳があるとよいのですが、可能ですか?

Mさん:申し訳ないのですが、当ミュージアムでは「手話通訳」の手配をする体制が整っていないので、対応できません。

あるいは・・・

Mさん:残念ながら「手話通訳」の手配をした前例がないため、対応できかねます。

さらには・・・・

Mさん:お一人だけを特別扱いすることはできかねます。手話通訳に対応したプログラムなど、別の機会にご利用ください。

このように、実現されない例では、「対話」が成立していません。それに対し、実施まで至ったところで大事な点が2点あります。

まずひとつ目は、「どのようなサポートが必要ですか?」という声かけです。要望が来たときに、「できる・できない」ではなく、まずは第一声として「何を必要としているのか?」を聞くことが、対話をはじめるうえで大事なポイントです。ふたつ目は、「合意」するために調整をしていることです。相手のニーズに100%応えられなくても代替案を提案したり、また対応が難しいときは理由を含めてきちんと伝えたりすることで、建設的な対話を経て合意に至ることができるのです。

「NG例」であげた対応のように、正当な理由なく断ることは「差別的扱い」に当たります。もしも「あなたの主催する事業に参加したいのだけど、こういった困りごとがあるので対応してほしい」という要望があったときは、まずはその人が何を求めているのかを聞いてみるところからはじめてみましょう。そのうえで対応できる方法を一緒に探ること、そしてあなたの事業に何らかの形で参加してもらうようになることを目指せれば、それが「合理的配慮」が実現される一歩へとつながります。

だれもが文化芸術を楽しむために

「合理的配慮」の「配慮」という言葉から、どうしても「善意」や「思いやり」と捉えられてしまいがちですが、この概念が意味しているのはそうではありません。個別の状況やニーズに合わせて必要かつ適当な「変更」や「調整」を行うことを指しています。まして、障害のある人の「わがまま」や「特別扱い」を叶えることでもありません。冒頭にも書きましたが、障害がある人に社会の中で気軽に出かけたり誰もが選んだりできる「機会」があるかどうか、という視点で考えてみてください。既存の運営や制度が社会的障壁となって、障害がある人の文化芸術を楽しむ機会をはばんでいる場合もあるのです。

国立アートリサーチセンターが2024年3月に刊行した「ミュージアムの事例から知る!学ぶ! 合理的配慮のハンドブック」では、ミュージアムにおける8つのケースや、「合理的配慮」を実現するうえでのポイントや考え方などを詳しく、かつわかりやすく40ページにまとめています。さらに、ウェブサイトには実際にミュージアムで起こった事例も掲載しています。ぜひ参考にしながら、「合理的配慮」を実現していくケースを増やし、だれもがもつ文化芸術を楽しむ権利が尊重される社会の実現につながれば嬉しく思います。

【国立アートリサーチセンター ウェブサイト】

「ミュージアムの事例から知る!学ぶ! 合理的配慮のハンドブック」

執筆者プロフィール

鈴木智香子 [独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター研究員]

2009年武蔵野美術大学絵画科版画専攻、2011年東京造形大学大学院美術研究領域版画コース修了。神奈川県立近代美術館でのインターン研修、目黒区美術館でのボランティア活動をきっかけに、美術館教育の道を歩み始める。神奈川県立近代美術館での勤務を経て、2015年より東京藝術大学美術学部特任助手に就任、上野公園の9つの文化施設を連携するラーニングデザインプロジェクト「Museum Start あいうえの」にプログラムオフィサーとして携わる。2022年より現職。共著に「こどもと大人のためのミュージアム思考」(左右社、2022年)がある。

東京芸術文化相談サポートセンター「アートノト」

アーティスト等の持続的な活動をサポートし、新たな活動につなげていくため、2023年10月に総合オープンしました。オンラインを中心に、弁護士や税理士といった外部の専門家等と連携しながら、相談窓口、情報提供、スクールの3つの機能によりアーティストや芸術文化の担い手を総合的にサポートします(アートノトは東京都とアーツカウンシル東京の共催事業です)。