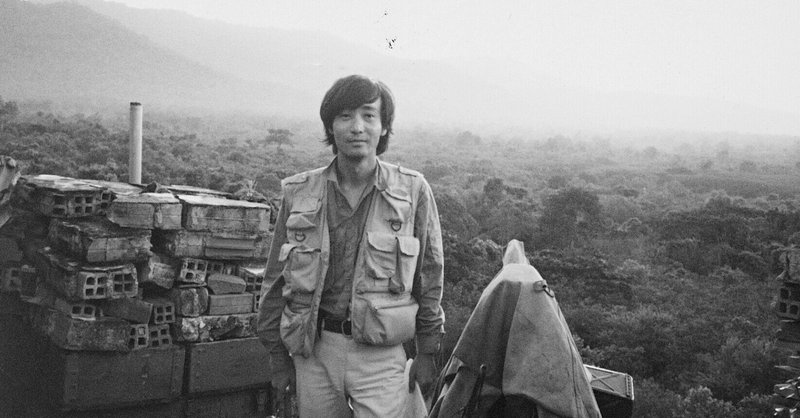

コメンテーターという肩書に感じる居心地の悪さの理由【ジャーナリスト・柳澤秀夫連載】

2018年9月、41年間勤めたNHKを退局した。

60歳で定年になったあと、65歳までの再雇用期間が終了し、あとは悠々自適、のんびり過ごそうかと思っていた。しかし縁あって、それから1年以上たったいま(2020年3月)も、メディアで仕事をしている。昔のようにはいかないにしても、いまだに現場を駆け回り取材をしたいという思いを断ち切ることができないからだ。

いまは、主にテレビ朝日の情報番組「大下容子ワイド!スクランブル」で水曜日と金曜日の週二回、コメンテーターを務めている。

しかしこのコメンテーターという肩書きには少々、居心地の悪さを感じている。

なぜか。理由の一つは、取材そのものよりも、何を発言するかに重点がおかれているように思えるからである。

1977年に記者としてNHKに入った私は、2002年、主に中東やアフリカの問題を専門に担当する解説委員になった。過去の取材経験をもとに、ニュースをわかりやすく解説するのが仕事だ。ニュース取材の第一線からは離れても、現場に足を運んで直接取材して一次情報を集めるという点においては記者となんら変わらない。

一方、コメンテーターはどうか。もちろん取材をせずにコメントをしているわけではない。多くの人たちはさまざまな分野の専門家であり、ふだんから丹念に情報を集めて知見を深め、そのうえで発言している。その意味では解説委員と大きな違いはない。さらに言えば、NHKの解説委員も英語の表記はコメンテーターである。

ただ一般的にコメンテーターと言うと、テレビのワイドショーなどに出演し、幅広いテーマについて井戸端会議のようにわいわい発言をする人たちという印象が強い。取り上げるテーマもそれぞれの専門分野と必ずしも関係があるとは限らない。「はい、どうぞ」とテーブルに出された料理を食べて感想を求められ、「おいしいですね」と食レポ的なリアクションをするという側面も否めない。だから発言も印象論になりがちだ。さらに新聞記事をそのまま引用し、それを前提にコメントを求められることもある。そんなときは、どうしても歯切れが悪くなってしまう。自分で取材し裏を取っていないからだ。

ワイドショーのコメンテーターに求められるのは、思い切って角度をつけてテーマを鋭く切る、気の利いたコメントのように、私には見える。こうしたことが、現場を駆け回って取材するしか能がない私にとって、コメンテーターという言葉を聞いたとき覚えるある種の違和感の背景になっているのかもしれない。

もちろん、そういったことはコメンテーターの一面にすぎないことは十分理解しているつもりだ。

コメンテーターが登場するテレビのワイドショーには、半世紀を超える長い歴史がある。草分けは一九六四年に始まった「木島則夫モーニングショー」だと言われる。さまざまな日常の出来事をテーブルにのせて、スタジオに招いたゲストが意見を言い合うというスタイルは、視聴者にものごとを多面的に伝える手法として定着している。コメンテーターの最も大切な役割はそこにあるのではないだろうか。

人は十人十色と言われる。一つの出来事についての受け止め方はさまざまだ。いろいろな意見があることは社会が健全な証拠でもある。だから異なる観点から、多角的にものごとを捉えることには意味がある。

大げさに言えば、軍国主義一色に染まった戦前の日本の歴史を繰り返さないためにも、コメンテーターには社会の危うい動きに、「ちょっと待った」と歯止めをかける役割もあるように思う。

ただ気になることもある。コメンテーターは注意していないと、番組、あるいは視聴者から期待されることだけを言うようになってしまうのではないかということだ。自制心を持たなければ、ウケを狙いたいという誘惑に負けてしまう。あえてウケない、むしろ反発されることを承知のうえで、愚直にコメントすることにこそコメンテーターの存在意義があるのではないか。

最近、日韓関係に関するテーマについて、一方的に嫌韓感情を煽るような発言をする人をテレビでよく見かける。本心で言っているのかもしれないが、発言がいったいどんな事実に基づいているのか聞きたくなることがある。

不確かな情報をよりどころに、テレビという公の場で発言することは許されない。言論の自由は保障されなければならないが、どんな発言をするにせよ、発言は事実に基づかなければならない。そして自らの発言には責任を負うべきだ。

味がはっきりしたものはウケがいい。例えば、誰かが「文在寅政権は反日だ」とコメントする。すると日頃そう思っている人たちは「そうだ。そうだ」と言って「いいね」をクリックし溜飲を下げる。コメントが事実に基づかない、単なる印象論であっても関係ない。スカッとするなら、人は次から次へと自分の好みに合った情報になびく習性がある。そこに目を付ければテレビは視聴率も取れるし、新聞や雑誌もよく売れるようになる。

こんなとき、メディアは目先の誘惑に負けず、流れに迎合せずにいられるか。というより、いやしくもメディアに携わる者ならば、決して迎合すべきではない。

背骨は絶対に曲げてはならない。

(構成:長瀬千雅/写真提供:柳澤秀夫)

注)番組名、肩書、時制、時事問題などは、本執筆当時(2020年3月時点)のものです。