引き換えに差し出すものは

いらしてくださって、ありがとうございます。

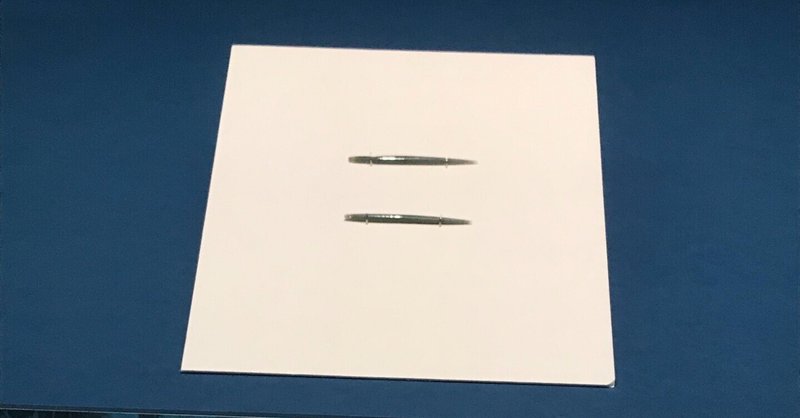

トップ画像は、ヒスイ製の錐です。

現在、上野の東京国立博物館で開催されている特別展『古代メキシコーマヤ、アステカ、テオティワカン』の展示品で、間近で見るともっと鮮やかな緑色をしており、先端は鋭く、反対側には小さな糸を通す穴が開けられていました。この錐の使い道についてはのちほど……。

メキシコ各地では、紀元前1500年ごろからオルメカ、テオティワカン、マヤといった文明が各地で栄えていたといいます。

以前に世界遺産の番組でテオティワカン遺跡が紹介された折、貝に黒曜石、ヒスイといった日本の縄文時代と似た遺物があることを知り、今回の特別展ではそれらを見ることが楽しみでした。

ありがたいことに全展示が撮影OKで、ご紹介したいものはたくさんあるのですけれど、とくにインパクトのあった三点を以下に。

こちらはテオティワカン遺跡「太陽のピラミッド」正面の、太陽の広場から出土した謎の石彫。中央は頭蓋骨をかたどり、周辺には放射状に放つ光を思わせる装飾ディスクが彫り込まれています。うっすらと赤い彩色痕が残っていますが、この石彫は地平線に沈んだ(死んだ)夜の太陽を表すと解釈されているそうです。縦横1メートルを超える大きさで、とても存在感がありました。

こちらはマヤ文明(600~950年)のハイナ出土の土偶。美しい服装から高い位の女性であることがわかるとのこと。魅かれたのは、髪飾りやドレスに残る美しい青色。マヤ・ブルーと呼ばれるこの青は、wikiによればインディゴ染料となる植物と、鉱物とからなる顔料で、長い時間の経過にも色褪せないことで知られているそう。わたしの古いスマホでは再現できませんが、千年以上の時を経ても、深い青色はとてもきれいに残っていました。

こちらはマヤ文明(7世紀後半)のパレンケ遺跡13号神殿から出土した「赤の女王のマスク」。瞳には黒曜石、白目の部分は白色のヒスイを埋め込み、顔の部分は孔雀石の小片で作られています。頭部上にはヒスイ製のビーズが二重になった冠、首飾りは玉髄製で、このほかにも胸飾り、腕飾り、足首飾りと豪奢なアクセサリーを身にまとって発見されたこの女性は、パカル王(在位615~683年)の王妃イシュ・ツァクブ・アハウと断定されています。

なにより驚かされたのは館内で放映されていた発掘状況の動画で、王妃の棺の中が深紅の辰砂(水銀朱)に覆われていたこと。いったい何キロくらいの辰砂が投入されたのか、鮮やかな赤が棺にびっしりと敷き詰められており、ゆえに王妃は「レイナ・ロハ(赤の女王)」と呼ばれるようになったとのこと。

ちょうど直前に松田壽男氏の『古代の朱』(ちくま学芸文庫)を読んでいて、日本のミイラとして知られる湯殿山や中尊寺の藤原三代のそれらにも、「水銀が防腐剤として使用された」という一節があり、また、寺沢薫氏の『卑弥呼とヤマト王権』(中央公論新社)には、島根県出雲市の西谷墳丘墓(2世紀末~3世紀)の棺とその周囲に、「総量30キロにもおよぶ水銀朱が敷かれていた」とあったのを思い出し。

国も時代も違えど、いずれも防腐の効果を期待しての「水銀朱」の投入なのでしょうけれど、赤の女王のそれを見るに、とにもかくにも目を射る深紅が印象的で、色そのものが持つ力にも、古来、人は何かの祈りを込めたのだろうと思われました。

さて、冒頭でご紹介しましたヒスイ製の錐ですけれど。

テオティワカン遺跡(西暦200~250年)「月のピラミッド」埋葬墓の、中心近くで発見された生贄2体の「肩に刺さった状態」で出土しています。

メソアメリカ社会では、王や高位の神官が頬や舌、性器などの軟部組織に錐を差し放血する「自己犠牲の儀式」を行っていたと解説されていましたが……放血という言葉、ここで初めて知りました。

放血は王族や高位の神官が行う儀式。錐が刺さっていた2体は、あわせて発見された10体(斬首されていました)とは地位が異なる、「高貴な人物」だったと想定されていますが、今回の特別展では、このほかに人身供儀についての展示も数多くありました。

生贄となって神に捧げられたのは、戦争捕虜だけでなく、女性や子供、高位の人々も含まれており、メソアメリカではこの人身供儀は3000年以上継続された特有の慣習だそうです。

単なる非人道的な宗教儀礼ではなく、根源は「人間の特性である利他行動」であり、人々が手にする太陽や月、トウモロコシなどの恩恵は「神々の犠牲により生まれている」ため、人間を含めた自然界の動植物は「他者の存続のための犠牲となること」で、それら恩恵が保持される……とメソアメリカの人々は考えていたと言いますが。

特別展の後半は、子どものころに読んだ日本の昔話に登場する人身御供や人柱のことを思い出していました。それらも事情は異なるとはいえ、神に人の命を差し出すという行為です。

何かを願うなら、その成就と引き換えに代償を支払わねばならないというのは、一見、理にかなっていそうですが、神は本当に「人の命」を引き換えにせよと思っておいでなのだろうか……。博物館を後にしてからも、ずっとその考えが頭から離れませんでした。

何ごとも、努力なくして成果は得られず。その努力を代償と呼ぶのかもしれませんが、人身御供の場合、「願う側」の人間が死んでいるわけで。

生き残る立場にある人々が、「自分の利」のために「他者を犠牲」にし、「犠牲にしてもいい者を選別」している。

生贄を差し出された神は、人が他者を選別し犠牲にする行為のすべてをご覧になっておられるはずで、真実それを是としておられるのか……。

とはいえ、いまだ世に絶えない戦争も、さらにはわたしが自分以外の命をいただいて生きていくことも、突き詰めれば「己が生きるために他者を犠牲にすること」であり。

それでもわたしはまだ、己の命を差し出さずに他者の命をいただきつつ生きていくのなら……せめて、無駄には他者の命を奪わぬことを誓いつつ、つねに自身が享受する恩恵に、感謝を忘れずにいなければと思うのでした。

今回の古代メキシコの遺物は、黒曜石やヒスイ、貝といったアイテムが日本の縄文時代と重なるものの、その造形は日本のものとはかなり異なっているようにも感じられました。

水や森が豊かな日本との風土の違いが、この地では神の厳しさとなり、数多の生贄を要求したのかもしれず(とはいえ、縄文時代にこの国にあった抜歯などの通過儀礼などは古代メキシコに通ずるものがあったかもしれず)。

ただ展示品に見惚れるだけでなく、さまざまを考えさせられる特別展でありました。

この特別展『古代メキシコ』は東京では9月3日まで、その後、福岡や大阪会場でも開催される予定です。機会がございましたら、みなさまもぜひ。

(展示説明は特別展古代メキシコーマヤ、アステカ、テオティワカン展覧会図録より引用させていただきました。全画像は館内で撮影したものです)

・・・・・

最後までお読みくださり、ありがとうございます。

今年も夏の高校野球がはじまりました。息子や孫の活躍を応援する気持ちで観戦していると、懸命なプレーや弾ける笑顔に涙腺がゆるみっぱなしです。どのチームも楽しみつつ、悔いなく全力が発揮できますように!

暑さも続いていますが、風雨も心配なこの頃。みなさまもご安全に、この夏を楽しくお過ごしになれますように(´ー`)ノ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?