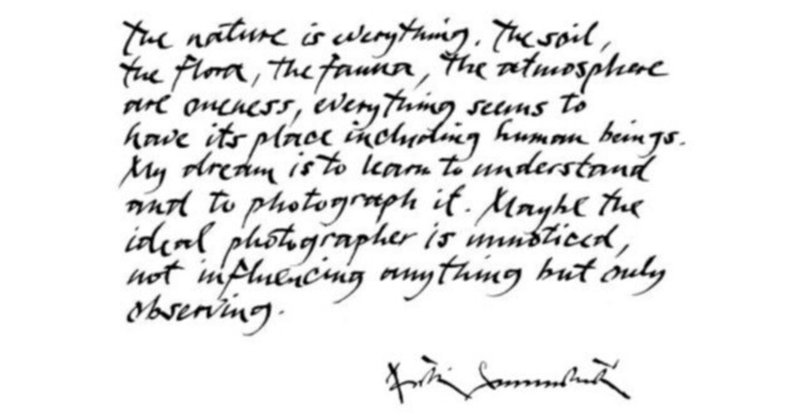

理想的な写真家とは、誰にも気づかれず、何にも影響を与えず、ただ観察している人のことだろう。──ペンティ・サマラッティ展

写真を撮っているというだけで、少しマイナスの印象から始めずにはいられない。写真自体が悪いのではなく、今日に写真を撮る多くのひとに通ずるある傲岸さのためだ。

畏敬をもってそのものを撮ろうとするものがどれだけいるのだろうか。

「いま」「ここ」というアウラは確かに複製技術の進展にしたがって失われたかもしれない。複製技術が原因で、もう「そのもの」のアウラを感じることができないという。

だがその一方でアウラを感じなくなったからこそ、撮ってメディアに載せるのに躊躇しない、という方向もある。ベンヤミンの時代にはなかったことかもしれないが、今日の状況はそう言って差し支えないものだろう。

他者への畏敬がないのだ。だからなんでもかんでも撮れてしまう。盗撮するにしても、接写するにしても、性能にものを言わせてドアップするにしても。いや、もっと卑近な例で、友達の写真を撮るのも、誰かと一緒に自撮りをするのもそうだ。あるいは動植物も。動物にならまだ畏敬があるって?

いや、植物に限りなく近づいてお前が撮り零しているものがなにかわかるだろうか。

ペンティ・サマラッティという写真家の写真は他者への畏敬を、他者との距離を忘れていない。無関心な距離ではなく、ぐいぐい近づいていく厭らしさもなく。

彼の言葉に、理想的な写真家とはただ観察するひとのことではないか、ということを言っているものがあった。もはやシャッターを切るひとでさえない。

ただ自然を愛する写真家像をのみ彼のうちにみるのは違う。彼はひとを撮る時でもそうなのであって、白黒の画面はもしかしたらこの大きな生の記憶かもしれない。

目を酷使し、そしてそれ以上に目に酷使されているかのような現代人にとって、彼の写真は必要なものだ。画面へと切り取るということはズームするかどうかや近づくかどうかということではなく、そこにいなくてもよかったそこにいたわたし、というただそれだけのことだ。

畏敬などクソ喰らえだろうか。それとも、撮るか撮らないかはそもそも畏敬と関係ないのだろうか。

距離を取るアートとしての写真が可能とはならないか。ギリギリまで近づき、ギリギリまで遠ざかるという、そのバランスを取る術として。

(20220630 京都・何必館にて)

100円でも投げ銭をしていただけますと、大変励みになります。よろしければ応援よろしくお願いします。