サイファイ・パンデモニウム

「幽霊って本当にいるのでしょうか?」

カドワキが後ろでアホなことを言った。

「何言ってんだ。仕事中だぞ」

俺は振り返らずに答えた。しゃがんだまま作業を続ける。ああ、カドワキってのは俺の助手だ。

「でも、ここって目撃証言もたくさんあるんですよ。集団ヒステリーにしたって……あるいは、義眼の故障のせいだとしても、おかしくないですか?」

俺はため息をついた。

「なあ、カドワキ。今が西暦何年か知ってるか?人類は何世紀も前に身体を機械化して、火星に旅立った。貧乏人ですら義眼と脳をアシストするハードウェアの機能でどんなトリックだって見破ることができるんだぜ。笑わせるな」

俺はカドワキを嗜めながら、目の前の死体の髪をバリカンで刈る。

そう、そう、ここだ、ここにあるはず……ビンゴ!

「あったぞ!古典的な手法だが、偽装が上手い奴だ」

「インプラントが見つかったんですか?」

俺は血塗れの死体の側頭部に小さな端末を見つけた。さっきからこいつの顔面をいじってて、これでやっと脳にダイブできるってわけだ。まあ、死人への侵入は違法だが、得られる情報は莫大だ。俺は期待に胸を高鳴らせた。

「じゃあ行ってくるわ。見張りは頼んだぞ。いつも通りだ」

「はい、フィネガン。行ってらっしゃい」

カドワキの挨拶を聞き終わらないうちに、俺は、死体の……射殺したルチアーノ枢機卿の端末にプラグをブチ込んだ!

「ぐあッ!ああああああ!」

急激に重力が増す感覚!

俺は激しく痙攣する。

息が苦しくなる。

景色が捻れていく。

ダイブ成功だ!

と、その瞬間!

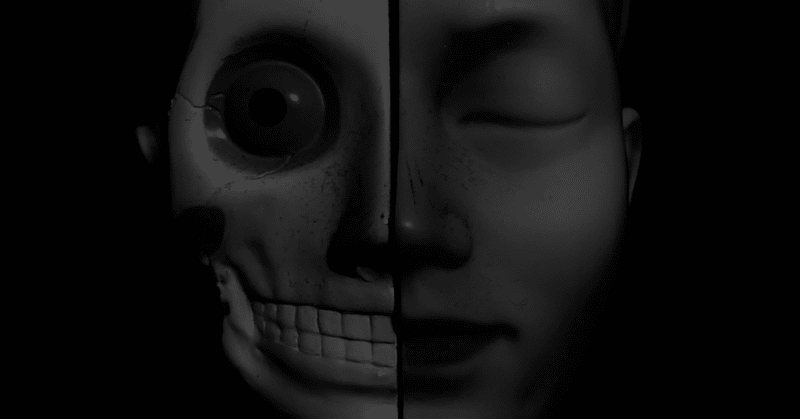

俺は見た。現実なのか、ダイブした先の脳が見せる世界なのか、その狭間で確かに見たんだ。

スキャンできない正体不明の存在を。髪を振り乱した女の姿を。

うらめしそうに俺を睨みつけるあの顔には見覚えがある。女がゆっくりと唇を動かしたのが見えた。

「オ」

「ト」

「ウ」

「サ」

「ン」

俺の世界は暗転した。そして、終わりのない悪夢が始まった。

【続く】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?