「理科固有の動機づけ」の研究に感じていること【雑感】

〔おことわり〕

今回の記事は理科教育に関する動機づけ研究について最近感じていることを書きました。やや専門的な話が多く、推敲もしていないので読みにくい部分が多いと思います。それでも興味があるという方は最後までお付き合いいただければ幸いです。なお、筆者は理科教育の専門家でも、教育心理学の専門家でもなく、一人のしがない学生であり、内容の正確性は保証しかねます。(なお、誤りなどありましたら、ご指摘いただければ幸いです。)

学習動機づけ(motivation)の研究ではこれまでに多くの理論が提唱され、それに基づいた実証研究が行われてきている。近年、特に有力視されているものとしては「自己決定理論」、「達成目標理論」、「期待ー価値モデル」などが挙げられる。ただ、その他にも「統制ー価値理論」や「制御焦点理論」なども近年研究が増えているし、日本で独自に発展した「学習動機の二要因モデル」も有力であるし、もはや古典的な理論となりつつある「内発的動機づけー外発的動機づけ」という区分もまた(研究は明らかに減っているが)考え方として根強く生き残っていると感じる。

しかも、こうした各理論の中身はさらに細かく分けられて研究が進められているわけで、とにかく学習動機づけ研究は奥が深いと常々感じている。だがその一方で、これだけ理論が多岐にわたっており、概念的な重複もみられるという状況だからこそ、「グラウンド・セオリーがない」という批判もついてくる(e.g., 上淵・大芦, 2019)。

そんな中で、自分が特に興味を持っている理科教育の分野でも、心理学のこうした動機づけ理論を援用して、教科固有の動機づけを探る研究が増えてきている。たとえば、理科全般に対する興味の研究(e.g., 田中, 2015)、観察・実験に対する興味の研究(e.g., 原田他, 2019)、自己決定理論を援用した理科固有の動機づけ研究(e.g., 西内・川崎, 2017)、課題価値に関する研究(e.g., 原田他, 2018)などなど、例を挙げればキリがない。

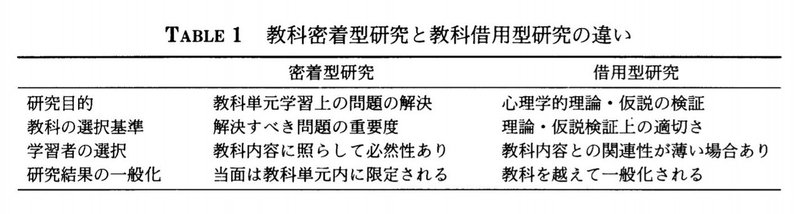

工藤(2007)は、教科学習に関わる心理学的アプローチの研究を「教科密着型の研究」と「教科借用型の研究」に分類している。工藤(2007)は、これらのアプローチには以下のような違いがあると指摘しており、この区分に照らして考えるならば、現在は「密着型研究」が増加していると考えるのが妥当だろう。

そんな風に「密着型研究」が増えること自体は好ましいことだと思うし、いわゆる「理科離れ」が問題視されてきた(いる)状況を考えれば、こうした研究の価値は非常に大きいだろう。だが、一個人としてはこうした研究のアプローチに対して疑問に感じていることも少なくない。特に、密着型の研究であるがゆえの難しさもあると思う。今回の記事はそんな自分のモヤモヤをただ書き殴っていくという記事となっている。

1. 教科固有の動機づけはそもそも非常に上質な動機では?というモヤモヤ

最初に、この記事を書くきっかけとなっているモヤモヤから話したいと思う。それは「”教科固有の”動機づけという時点で、もうかなり動機づけとしては上質なところを攻めているのではないか」ということである。

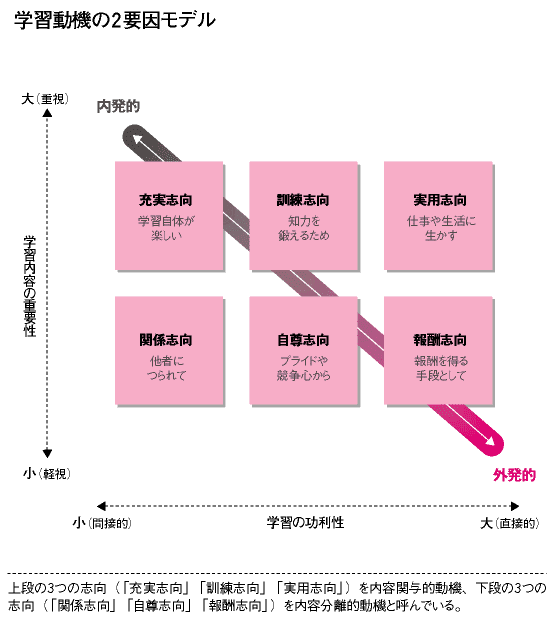

まず、動機づけ理論の中には、日本で独自に発展した「学習動機の二要因モデル」(市川, 2001)というものがある。そのモデルの概要は以下の図である。なお、詳しい内容を確認したい方はこの記事あたりを参照してほしい。

このモデルについて、近年の研究ではあまり6つの動機づけとして扱われることはなく、上の3つを「内容関与的動機」、下の3つを「内容分離的動機」として研究されることが多い。文字通りの意味ではあるが、教科内容に深い関わりをもつ動機づけが前者で、そうではないものが後者である。そして、内容関与的動機の方が望ましいアウトカムにつながることが指摘されてきた(e.g., 市川, 2001)。

こういった観点から見ると、そもそも「理科固有の動機づけ」というものを考えている時点で明らかに「内容関与的動機」であり、かなり質の高い動機づけであることが示唆されると思う。

別に、内容関与的な動機づけを深く攻めていくことを否定するわけではないのだが、例えば介入について考えるとき、いわゆる「動機づけの低い子ども」にいきなり「内容関与的動機」から攻めるのはハードルが高いということは考えておく必要があるのではないかと思う。言い換えれば、いきなり「理科固有の動機づけ」に介入するのは割と大変ということである。

このモデルを提唱した市川先生も「内容分離的動機」の重要性を指摘していて、まずは「内容分離的動機」を活用して学習に向かわせることが重要ではないかと指摘している。これは個人的な実感とも非常に符合する部分である。

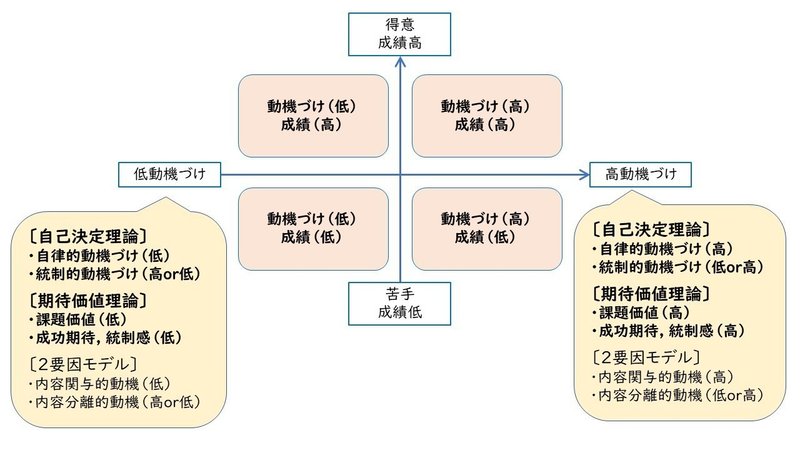

さらにこの問題を深く考えるために、成績(得意度)と動機づけの関係を大ざっぱに図示してみた。実際の教室にいる子どもたちは大ざっぱに成績と動機づけの高さで大ざっぱに4つに分類することができると考えられる。一般に、動機づけと学業達成には正の相関があるが、実際には動機づけが低くても成績が高い子、成績が高くても動機づけが低い子は存在すると考えるべきだろう。

※「得意ー不得意」という認知は「統制感」という概念とも類似しており、動機づけに含めるべきと考えることもできる。ただ、今回は「得意ー不得意」を単純に成績の高低と同義でとらえているため、縦軸に入れた。

さて、理科固有の動機づけ研究で動機づけの質を考える場合に、これまでの研究では「自己決定理論」や「期待ー価値理論」の枠組みで研究されていることが多いが、これらの理論を "そのまま" 援用して考えるならば、この図をそのまま使って研究することができる。

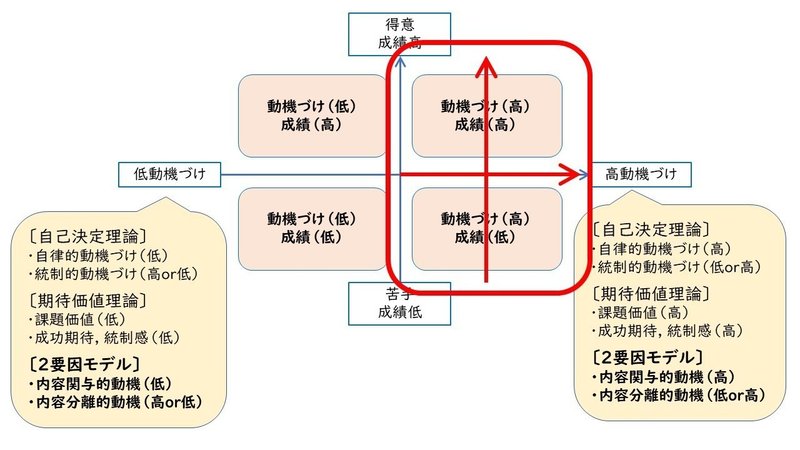

ただ、「学習動機の二要因モデル」に照らして考えるならば、理科固有の動機づけ研究というものは下図のように右半分(高動機づけ)だけについて考えているとみなすこともできるのではないだろうか。なぜなら、左半分は基本的に「理科の内容に関係のない動機づけ」となるからである。

そういう意味では、例えば「理科の動機づけを自己決定理論の枠組みで測定する」とは言っても、そこに出てくる「統制的動機づけ」は全般的な「統制的動機づけ」の尺度とは意味合いがけっこう違うんじゃないかということも考えてしまう。つまり、そこで言われている「理科の統制的動機づけ」とは「右半分の中の左寄り」あたりに位置づけられる可能性があるのではないだろうか。

また、少し話は変わって、非常に個人的な実感ではあるのだが、実際に「理科嫌い」の子と接している中では、そうした子たちが勉強する理由は「理科がどうこう」ではないような感覚は持っているし、そうした子の「理科固有の動機づけ」は先行要因というよりも「結果」に近いような印象も持っている。

実感としては、全教科を頑張らなければいけない(あるいは頑張りたい)状況に置かれて、嫌いな理科の勉強も仕方なくやり始め、勉強する中である程度解けるようになったら、やっと「理科って面白いかも」「理科って役に立つかも」と言い出すというプロセスを経る子が多い気がする。このあたりは、現場の先生方がどう感じているのかは分からないが、あくまで自分が特に高校受験や大学受験に向けて頑張る子どもを教えているとこんな風に感じることが多い。

もう少し言うと「理科固有の動機づけ」が役立つのは、すでにある程度理科についての勉強を前向きにできている子に限った話ではないかというのも、個人的に感じていることである。

まぁ、先ほどの図なんかは簡略化しすぎているし、現実には複数の理論をまったく同じ軸で扱うことに無理があるため、あくまで大ざっぱな話でしかないのだが、「理科固有の動機づけ」というのがいったいどこに位置づけられるのかは個人的にモヤモヤしている部分である。

2.「理科は将来のために必要」という言葉の中には”理科固有”の認識と”教科全般”の認識が混在しているのではというモヤモヤ

理科の利用価値について尋ねる質問は大ざっぱに言えば「あなたにとって理科は将来のために重要だと思いますか」と尋ねているわけだが、それは純粋に「理科」に対する認識を問うことができているのかという問題はしばしば感じる。

たとえば、大学入試において、理系受験生にとって理科の重要性が高いのは事実だが、文系でも国公立を目指す人はいわゆる「理科基礎」から離れることはできない。だが、後者のような子どもたちが「重要」と答えたとしてもそれは試験で良い結果を残すためであり、純粋に「理科」である必要はどこにもない。

直接的に「入試」という言葉が入っていなくても、「将来のために重要か」という質問をされれば子どもは自然と進学について考えることが推察されるし、むしろ「大学での研究のために今は理科を勉強するんだ」とか「大人になったら間違いなく理科を使って生きるから今は理科を勉強するんだ」なんて考える子の方が珍しいんじゃないかとすら個人的には思う。

もちろん、そこまでを含めて「利用価値」と呼ぶことに対して特に異論はないのだが、結局のところそれは「教科固有の動機づけ」と考えることができるのかというところにはモヤモヤしている部分がある。先ほどの二要因モデルの考え方を借りれば「内容関与的な課題価値」なのか「内容分離的な課題価値」なのかという問題といえる。

ただ、このあたりをしっかり配慮した測定の試みの一つが「実践的利用価値」と「制度的利用価値」という区分(e.g., 解良・中谷, 2014)なんだろうとは思うし、こうした区分である程度は解決されているようにも感じるのだが...... 少なくとも、利用価値の質についてはもう少し検討の余地があるのではないかというのが個人的な印象である。

3. 「理科は役に立つ」という認知のリスク

動機づけの研究を見ていると、高い動機づけは良いアウトカムにつながることがほとんどなので、どうしても「動機づけが高いことが望ましい」という前提に立ちがちだが、殊に「役に立つ」という認知については必ずしもそうは言えないという実感も持っている。

日本人がノーベル賞を受賞すると、きまって「基礎研究への助成の少なさ」について言及する〔参考〕という流れを少なからず見てきた。また、しばしば登場する「文系不要論」とか、最近では「軍事研究」とか、どうしても科学が「役に立つか立たないか」という基準で判断されている風潮は否めない。今年新型コロナに関連した研究が広く行われたり、時に助成されたりしているのも、それが社会の役に立つからであろう。

もちろん、科学を社会の役に立てることを否定するつもりはないし、社会の役に立っている科学の重要性は間違いなくある。しかし、それは「今すぐ社会の役に立たないように見える科学を排除していい」理由にはならない。まさに、今年出版された本のタイトルにもあるように『「役に立たない」科学が役に立つ』のである〔参考1, 参考2〕し、そもそも「役に立つ」かどうかだけで判断するという価値基準を疑うべきだとも思っている。

その一方で、「利用価値」の重要性については(理科教育にとどまらず)動機づけ研究の中で疑われることはまずない。しかし「理科が役に立つ」という認識を高めることは本当に良いことなのだろうか。それは、自然科学の領域をある程度は救うことにはなるかもしれないが、結果的に「役に立つか立たないか」という基準で判断する価値観を強化しているようにも思う。それはめぐりめぐって、自然科学の排除にもつながるのではなかろうか。

このあたりのパラドックスにどう立ち向かうかという議論は(自分の知りうる限りでは)あまり見たことがない。

個人的には、「科学探究の過程や歴史」について学ぶことによって、科学が役に立つかどうかはすぐに判断できるものではないし、役に立つか立たないかだけでは判断できない魅力について学ぶことにもつながるのではないかとは考えているが、特にこうした実証研究を知っているわけではない。

ちなみに、海外の研究では「有名な科学者(例:アインシュタイン)でも探究の過程の中では多くの失敗があり、それを乗り越えてきた」という内容の物語を読むことが科学の動機づけやパフォーマンスにつながることを示唆した研究があり(Lin-Siegler et al., 2016)、科学者のストーリーが持つ効果にはある程度期待できるのではないかと(勝手に)考えている。

具体案はさておき「理科は役に立つ」という認識の功罪については、もう少し考えておく必要があるように思っている。

おまけ

本稿は、思いついたことを順に書き殴っていくようにしたため、あまりまとまりを持った記事とするつもりはなかった。そもそも、そこまで他人に読んでもらうことは想定していない。私事ではあるが、病気の関係で自分の研究から離れさせてもらっているのに、こんな記事を書くことへの罪悪感すら実は感じている。ただ、この「充電期間」には自分が当たり前だと思っていた価値観を疑うようなできごとが少なからずあり、特に「動機づけ」というのはパフォーマンスの先行要因というよりも結果になるという発想を持つことができたのは大きかったなぁと感じている。

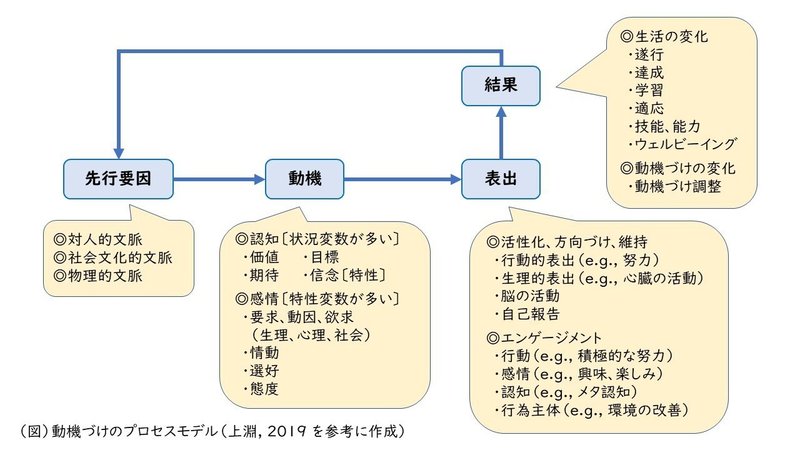

上淵(2019)の「動機づけ」のプロセスモデルは数ある動機づけのモデルを総合的にとらえる上で非常に有用なモデルである。動機づけというプロセスは循環的な過程であり、動機(本稿では「動機づけ」と呼称してきた)と結果というのは本来は「鶏が先か、卵が先か」問題なのだと思う。つまり、われわれは動機があって行動につながると考えがちであるが、実際には行動があって動機につながるというプロセスも存在しているし、もしかしたらそっちのプロセスの方が「理科固有の動機づけ」を考える上では有用ですらあるのかもしれないと感じている。

書ききれなかった話をもう少しだけ。

社会心理学には「対応バイアス」(あるいは「根本的な帰属の誤り」)という概念がある。これは、簡単に言えば、他者がある個人の行動を説明するときに「気質的または個性的な面を重視しすぎて、状況的な面を軽視しすぎる傾向」のことであるが、動機づけ研究はこうした「対応バイアス」の罠にはまっていると感じることは少なくない。個人に内在する動機がそんなに重要なのか、実際には状況的な影響が大きいのではないかというのは常に疑っておく必要があるだろう。

また、社会学には「動機の語彙」〔参考〕という概念がある。これは、米国の社会学者ミルズによって提起された用語であり、「動機」は人間の心の内側にあるものとしてではなく、他者とのコミュニケーションのなかで語られるものとして捉えたほうがよいという発想に基づいた概念である。

この概念の面白いところは、動機が語られるときに重要になるのが、やった本人がどう考えているかではなく、周囲が「納得できる動機」かどうかだという点である。納得できない場合に周囲の人間が「ほんとうの動機」を無理にでも聞き出そうとすることもあれば、聞かれた側がたとえ本心ではなくとも納得してもらえそうな動機を語ることもある。

「動機の語彙」論というのは「心理主義」に批判的な社会学らしい考察ではあるし、そんなに「社会的望ましさ」みたいなものが影響しているのか疑わしいとは感じる。しかし、個人的な感覚として、動機づけの尺度の質問紙研究の結果をみていると、概して望ましいとされる動機づけの方が得点が高い傾向はしばしば感じるし、特に、自己決定理論系の研究での「外的動機づけ」は概して得点が低いと思っていた。

それは、周囲の大人が子どもに対して勉強を強制する機会が少ないことのあらわれと言えるかもしれないが、もしかしたら、子ども自身が「親から言われているから勉強しているとは言いたくない」という気持ちを持っていて、周囲から納得感を持ってもらえるような、より自律性の高い動機を答える傾向があるのかもしれない。もちろん分からないが。

本記事で書いたことは、学術的なバックグラウンドがあるわけではなく、あくまで一個人が勝手に考えていることを書いたものである。内容的なまとまりもない。ただ可能ならば、こういった見解に対して、専門家の先生とか研究者の方とかはどんな風に感じるのかは聞いてみたいなと感じたりはする。

(了)

※少しだけ書き直しました(20/12/5 19:57)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?