【好きを広げる】フォント制作の話から考えた生成AIとの付き合い方

2023年11月16日、東京ビッグサイトで開催された『Adobe MAX Japan 2023』に参加してきました。

Adobeソフトを通じて様々なジャンルのクリエイターが一同に会するイベント。その中でも一番心を動かされたフォントに関するセッション「漫画界のスタンダードアンチックフォントを使いこなそう」についてレポートします。

1. 漫画好きなら知ってる?!アンチック体って?

アンチック体をご存知でしょうか?明朝体によく似た骨格を持ちつつも、太さにあまりメリハリの無い均一な書体です。(上図左の明朝体と右のアンチック体を見比べて見てください)

一般的に漫画の台詞に使用されている、書体は「かな」がアンチック体、「漢字」がゴシック体を組み合わせた「アンチゴチ」と呼ばれるものです。

アンチック体の歴史は写植時代からと古く、絵が主軸の漫画において、均一な太さを持ったアンチック体とゴシック体の組み合わせ(アンチゴチ)は「絵の強さに負けないベストな組み合わせだったから」という説や、紙質の良くなかった漫画雑誌でも読みやすい書体だったから…などと諸説あるようです。

参考1:書体のはなしアンチック体

参考2:“漫画の吹き出し”には、明朝体とゴシック体が両方使われていることを知っていますか? 「アンチック体」とは?

2. 好きを極めた人達

今回のセッションを担当したのはAdobe Type プリンシパルデザイナーの西塚 涼子さんと、デザインスタジオnipponia代表で多くの書体設計も手掛けている山田 和寛さんのお二人。お2人とも旧知の仲な事に加え、山田さんが非常勤講師を務める生徒さんらも見学に来ていたりと、終始和やかなムードでした。お二人の代表作は以下の通り。

西塚さんが手掛けたAdobeフォント

「小塚ゴシック/明朝」「かづらぎ」「源ノ角ゴシック/明朝」「ヒグミン」「貂明朝」など

山田さんが手掛けたフォント

Monotypeの初の日本語書体「たづがね角ゴシック」、文芸誌『群像』の為に開発した「群像」など(中でも「群像」は雑誌が発行される度に微調整をしているのだとか…!すごい)

余談ですが個人的に面白かったのは山田さんの経歴で、美大卒後、ブックデザインを主軸とするデザイン事務所に入社。そこからMonotypeに移り書体デザインを手掛け、最近では建築を学ぶ為に大学に入り直していた…という話でした。(この辺り記憶違いだったら申し訳ありません)

お二人とも話しぶりから本当に書体が好きなんだな…という事が伝わり、書体に関する膨大な知識量は、いずれも「自身の興味・関心に真っ直ぐに突き進んだ結果」なのだな…という印象を受けたのでした。

3. 満を辞してリリースされた「貂明朝アンチック」とは

「貂明朝アンチック」はAdobeオリジナルのアンチック体です。「貂明朝テキスト」をベースにアンチック体らしく、よりコントラストを均一に調整。ゴシック体は「源ノ角ゴシック」を組み合わせています。

〜「貂明朝アンチック」の特徴〜

漫画に使える濁音・半濁音が最初から備わっている

種類の豊富な嘆符・疑問符類

省略記号(3点リーダー)、伸ばせる音引き、波線、EMダッシュ、罫線など、シーンに合わせて最適な音引きを選ぶ事ができる

波線と伸ばせる音引きは「前後関係に依存する字形」をオンにすることによって、続けて入力すると自動的に先頭と末尾の形が変わるようになっている

詳しくはこちら↓

漫画で大活躍! アドビオリジナルのアンチック体「貂明朝アンチック」が遂に登場!

4.こんなところにもアンチック体

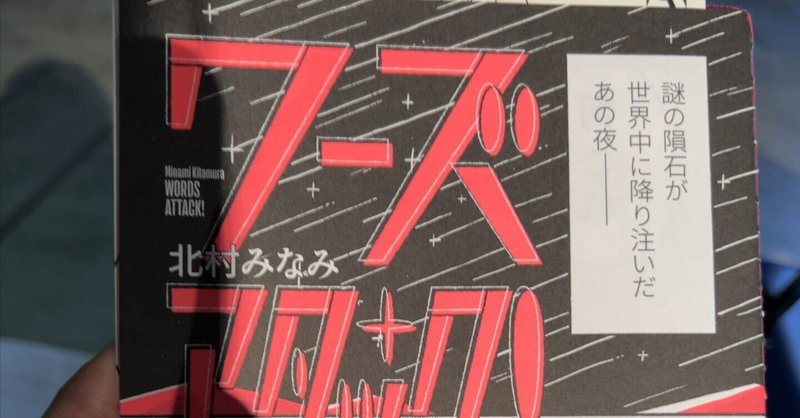

アンチック体の世界は漫画に使用するだけにはとどまりません。セッションの後半では、実際に山田さんが書籍の装丁で使用した作例が紹介されました。

山田さん曰く「明朝体ではエモすぎる、ゴシック体ではポップすぎる…みたいな時にちょうどいい」のだそう。明朝体ではなぜエモーショナルに感じるのか、ゴシック体はなぜポップになるのか…は感覚に依る部分も大きいと思うので、異業種の方に伝わるように言語化は難しいのですが、山田さんの言っている事はデザイナーなら感覚的に理解できるのでは無いでしょうか。

私自身も漫画的な表現を取り入れたい時にアンチック体を使用した経験はあったのですが、それ以外にも使うという発想は無かったので目から鱗でした。とっても納得感があったので、業務で是非取り入れてみたいなと思わされました。

5.自分の源泉を探そう

今回のAdobe MAXの目玉は生成AIでした。その為、AIをどう使いこなすか、AIとどう付き合っていけばいいのか?など、AI関連のセッションが多かったように感じます。

AIとどう向き合うかはデザイナーそれぞれで考え方は違うと思いますが、私は「好きを源泉に興味とわくわくする気持ちを広げていく」事が重要だとこのセッションを通じて感じました。

なぜならAIを扱うのは人間である以上、プロンプトを唱え、生成されたものをジャッジするなど、どこかで命令する側の教養や知識(センス)が問われます。そして、それは何かに興味を持ち続け、関心を広げて行くことでしか得られないと私は考えます。

また、デザイナーとは本来「(何かを)好きな気持ちを源泉とし、興味関心を広げて行き」、その結果得たセンス(=知識)を元にデザインをする職業だと思っています。

AIによる技術革新はまだ始まったばかりとも言え、未来の事は不確かです。

ですが、この先もデザイナーとして、引き続き自分の「好き」を広げ、AIを恐れず上手く付き合っていけば、AIに使われるデザイナーでは無く、「使いこなす」デザイナーとしてキャリアを築いていけるのではないでしょうか。

そんな事を改めて考える良い機会となりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?