森で深呼吸するように

今日は一日、透明水彩を触っていた。

透明水彩に取り組んでみよう、と決めて一年がたつ。

私のイラストは独学なので、必要としている学びが得られそうなところを見つけたら、直感で飛び込んで行くことにしている。

それは、混色の理論だったり。

対象をよく見て、何が自分の心を震わせたのかを見つめることだったり。

楽しく手を動かすことだったり。

こういうことを身をもって学びながら、絵には正解も不正解もないのだな、自分が納得いくところまで出来たかどうかだなぁ、と思うに至っている。

…絵を描き続ける中で、徐々に『正しい絵』を描こうとして、しかしそれがつまんない絵にもなってしまうことを体感していたので。

自分がいつまでも見ていたい絵が描けたら―それは部分でもいいんだけど―とても良い絵が描けたのだと思う。

私の筆洗はすぐドス黒く濁る

今日は、月に一度のワークショップ。

先月が体調を崩し、無念の欠席だったので、参加できてとても嬉しかった。

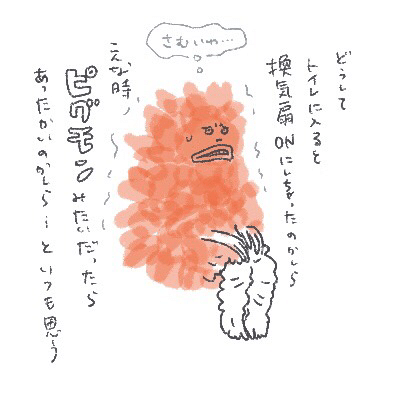

体調を崩す、に関連して。

膀胱炎と生理痛というワードが堂々と口に出せる世が来ることを願い、このイラストを載せる。

リフォーム時に、トイレ換気扇を入室と同時に自動でONする選択をしたことに、軽く後悔している…

話が大きく逸れた。

今日はウェット・オン・ウェット、色に、別の色を『たらしこみ』、透明水彩ならではのにじみやぼかしを楽しむ、

はずだったのに。

私は、自分の筆洗がすぐドス黒く濁ることに、頭を抱えていた。

おさらいをする。

Aという色を、好みの濃さに溶くでしょ。

筆を洗う。

Bという色を、好みの濃さに溶いて、Aの上に乗せるでしょ。

もう一個、Cも乗せてみたい。

だから、再び筆を洗う。

この時点で筆洗はもう、ドブネズミ色。ドブネズミって、見たことないけど。

もう、筆を紙に乗せても、水に放っても、思う色にならなくて、苦戦しているところに、他の参加者から『楽しい〜♪』という声が上がる。見ると、筆洗がほとんど汚れてない!

これは一体、どういうことだ。

その正体は「もったいない」というやつで

私は透明水彩を始めてほどなく、『筆が洗えない』という壁にぶち当たった。透明水彩の混色は、綺麗な筆が当たり前。筆に取った絵の具を、どれだけ洗うものだと理解していても、せっかく溶いた絵の具がもったいなくて、洗い流せなかったのだ…

不要な色が残った筆で次の色を取っていては、ただ色を濁らせて汚くするだけだ、という現実とさんざん向き合って、私はその壁を乗り越えた(と思っている)。

筆を洗えるようになった今、私の前に立ちはだかるのは、『水をつけてから絵の具を溶くことができない』という壁だ。

筆洗がすぐにドス黒く濁ってしまうのは、水分の足りない筆でグリグリと絵の具を溶き、それをすぐ紙に乗せるから(=パレットの上でちょうどいい濃度の絵の具を作っていない)。そして、筆にコッテリついた絵の具を何度も洗い落としているから。水が、大量の絵の具で濁らないわけがない。

この根っこにも、一発で必要な量を必要な濃度で作りたい=必要以上に作りたくないから、というもったいないが巣喰っていた。

絵の具は筆に水を含ませてから、溶くんだぜ。

もしかしたら私は、真っ新な画材に対して耐性が無いのか。

子どもの時分の記憶では、両親が新聞広告の裏白紙を取っておいてくれて、加えて彼らは教職なもんだから、不要となったテストの答案用紙もくれて。裏紙ならば描き放題。そして、私も電話機の横のペン立てで、存在を忘れ去られたボールペンとか、誰も使っていないものをコッソリ、心ゆくまで使い切るのが好きだった。

あれ、でも(上のきょうだいも使うからと)タイミングよく真っ新な絵の具一式なども与えられていて、新品最高!と気持ちよく描いていた記憶もちゃんとある。

ということは。

今の私は、今使う、ということが出来てない、ということだ。

だから「もったいない」と変な使い方をして、一番コスパが悪い結果を招いている。

掘り下げる。

「もったいない」の深層心理は、きっと今だけに集中することを、暗に責めている。無駄をはぶき、先のことも見据えてのケチケチなんですよ、というポーズが、自分はちゃんとしている、という安心感をもたらしている。

心を自然に重ねる

アナログの画材って、基本的にやり直しがきかないし、パッとやってパッとできるものでもなくて、自分にとっては時間をかけてひもといていく何か。

でもそれが、自分の人生についてすごく重要なことに気づかせてくれているように思う。絵の具を「今」、使えてないとかさ。

このすごく重要な感じを、気持ちよいくらいに的確な言葉にしてくれている小説がある。

これは水墨画なんだけど。

長いけど、大好きな箇所を引用する。

君はとてもまじめな青年なのだろう。君は気づいていないかもしれないが、真っすぐな人間でもある。

困難に立ち向かい、それを解決しようと努力を重ねる人間だろう。

その分、自分自身の過ちにもたくさん傷つくのだろう。私はそんな気がするよ。

そしていつの間にか、自分独りで何かを行おうとして心を深く閉ざしている。その強張りや硬さが、所作に現れている。

そうなるとその真っすぐさは、君らしくなくなる。真っすぐさや強さが、それ以外を受け付けなくなってしまう。

でもね、いいかい、青山君。

水墨画は孤独な絵画ではない。水墨画は自然に心を重ねていく絵画だ。

わぁああ…!。・゜・(ノД`)・゜・。

私は自宅にあるもので、イラストレーターとして起業した。最初は家庭用プリンタのスキャナ機能で線画を読み取り、パソコンに搭載されていたペイントソフトで色を塗っていた。iPadを購入したのも、『どこでも、どんな姿勢でも描けそうだし』『夜、子どもを寝かしつけてからでも、暗がりでも描けるし』と期待していたから。

でも、ある時点で、余暇で描くのは止めよう、と思った。

私は描くことを一生のなりわいにする、と決めた。

自分の働きは、自分で立証する、とも決めた(保育園に必要な就労証明は「出してもらう」ものだと思っていた)

パソコンにPhotoshopとIllustratorを入れたり、机を買ったり、ちょっとしたアイデアも分類して取って置いたり、徐々に環境を整えていって、アナログ画材に手を出したところで、いずれ子ども部屋となる部屋を占拠し、もう作業は広げっぱなしになった(笑)

ここは、気持ちよく作業に取り掛かれるように、また近い将来子どもに明け渡す場所として、まだまだ整理整頓する必要があるんだけど…

今、私はアトリエが欲しい、と真剣に考えている。

結局は、自分の幸せにとことん向き合うということ

私には、時折頭の中に自分を責める声が聞こえてくるんだけど…

うまく行きっこない、とか。

まだ十分稼げていないのに、そんなにお金を使ってもいいの?とか。

そんなの絶対うまく行く方法だって分からないんだから、勇気をふるって、自分が取り組もうとしていることには価値がある、自分は成し遂げて、価値を創るんだと決めている。

そして、

絵を描くこと

…自分は何を表現したいのか

仕事を持つこと

…自分だからできることで、どんな価値を創りたいのか

お母さんであること

…自分のことも含め、「育む」ってどういうことだろう

家族と過ごす自分のこと

…家のことも回しつつ、疲れないでいられる「あり方」って何だろう

これらが、ここ2年くらいで、歯車が噛み合ってきたような、自分の人生をひとつに統合していく方向に、流れを感じられるようになっている。

それは、一生をかけて、自分の幸せにとことん向き合うということ。

本来、ひとは幸せに生きるために生まれてきたんだと、もう擦り切れそうなぐらい、方々で聞く言葉だけど。

他者がいて、社会の中にあって、つい見落とされがちではないかな。

森で深呼吸するように。

自分の幸せにとことん向き合う。

ありがとうございます!自分も楽しく、見る人も楽しませる、よい絵を描く糧にさせていただきます!