【中央市豊富郷土資料館】企画展「王塚古墳の時代」を見に行く

はじめに

中央市豊富富郷土資料館は中央市の豊富地にあるシルクの里公園の中にある郷土資料館です。中央市は2006年(平成18年)に玉穂町、田富町、豊富村の三町村の合併により誕生しました。

こちらでは年に一度企画展を開催していて「王塚古墳の時代-最新調査成果と埴輪の世界-」(2023.9.30~11.26)が行われました。すでに終了している企画展ですが、王塚古墳は帆立貝式古墳であったり、二重に周溝を巡らしている構造であったりと興味深いものでしたので、遅ればせながら紹介いたします。

豊富郷土資料館

豊富郷土資料館は豊富村(当時)が整備したシルクの里公園内に1994年(平成6年)に開館しました。豊富地区は古くから養蚕が盛んな地域であったことから郷土資料館は養蚕に関する資料が充実していることで有名です。元は1979年(昭和54年)に村役場の中に設置したことが始まりで、比較的歴史の長い資料館といえます。

シルクの里公園は指定管理者により管理されているのですが、こちらには学芸員が配置され、館長はこれまで考古や中世の著名な先生が着任されていて、しっかりと管理、研究されているように感じる施設です。

今年度からは、手書きから印刷した資料館情報「養蚕だより」を配布公開したり(すべてルビを振ってあり子どもも読めます)、蚕を実際に飼育して公開するなど新しい試みもみられます。

また、ブログに代わりnoteを使った情報発信も始めています。noteにて「中央市豊富郷土資料館」で検索してみてください。公式な記事が出てくるはずです。

王塚古墳の時代-最新調査成果と埴輪の世界-

常設展示室の入口の前に企画展示室があり、この企画展示だけの観覧であれば無料です。

王塚古墳は、中央市大鳥居にある古墳で、5世紀後半頃に作られたと考えられている前方後円墳(帆立貝式古墳)です。2023年(令和5年)に県の文化財に指定されました。

さらに北東方向へ100メートル程離れたところからは2022年(令和4年)双子塚古墳も見つかっており、県内2例目の前方後方墳として話題になりました。こちらについても速報展的意味合いとして併せて紹介されています。

こうした王塚古墳を中心に、中央市による近年の発掘調査の成果を紹介する展示内容です。

第1部 発掘から見た王塚古墳

まずはじめに、王塚古墳に関する概要とこれまでの発掘の歴史を紹介しています。

王塚古墳は、現状の全長61.2メートル、後円部径約40メートル、高さ7メートルの前方後円墳です。ただし前方部が短くなっていることから帆立貝式古墳とも呼ばれます。

墳丘上には、円筒埴輪がめぐられていて、石室は山梨県で唯一の合掌式石室だったと考えられ、石室内部は赤く塗られていたといいます。石室からは鉄製の副葬品が多数出土しています。

発掘の経緯は昭和初期にさかのぼります。この辺りは甲斐銚子塚古墳や丸山古墳(右左口村で現在の甲府市、山梨県立考古博物館のある曽根丘陵)が近く、そちらで1928年(昭和3年)に石室が発見されました。そのことに触発され、王塚古墳では昭和4年3月までに地元民たちにより発掘された模様です。

ただし、興味本位の宝探しで行われたため副葬品などは記録も取られず、

石室の石は跡形もなく持ち去られてしまいました。いわば盗掘同然でした。

後日調査に入った仁科義男氏がスケッチを取り、聞き取りを行うなどしたものが記録として残るものです。それでも、発掘された副葬品などが「玉塚古墳発掘古器物」(ママ)と題した古写真に残されています。この写真からも大量の武器など鉄製品が出ていることが見て取れます。鉄製品により有力者の墓ではないかと考えられています。

王塚古墳の出土品としてパネルにて、冑2点と鎧を紹介しています。

左より、

「横矧板鋲留衝角付冑」

「横矧板鋲留眉庇付冑」

「頸甲」(首を守るよろい)です。

続いて、2017年~2019年(平成29年から令和元年)の試掘調査と2020年(令和2年)の本調査から明らかになった王塚古墳の姿を解説しています。

試掘溝(トレンチ)の位置と本調査の位置、結果から推定される古墳の周溝の位置を表しています。試掘した周溝からは埴輪の破片が見つかっています。さらに後円部分には外側にも周溝が確認されていることから二重に周溝が巡らされていたとといいます。

下記画像の展示品は「衝角付冑」です。出土品を基に豊富郷土資料館で作成したものといいます。なんと紙で作ってあるといいます。見た目にはすぐに気がつかない金属の質感が出ています。

その隣には、実際に発掘された円筒埴輪があります。

第2部 王塚古墳と円筒埴輪

第2部では埴輪、特に円筒埴輪に関する解説が続きます。

埴輪とは何かから始まり、埴輪全般についての解説あります。埴輪とは、古墳の周囲に並べられた粘土による焼き物です。埴輪は武人埴輪など人物や馬形などのほうがイメージされやすいのですが、圧倒的に多かったのは筒状の円筒埴輪でした。

王塚古墳から出土している埴輪は円筒埴輪、朝顔形埴輪、人物埴輪、馬形埴輪です。

人物埴輪は書籍より転載したパネル写真のみです。現物は所在不明になっているそうです。

続いて円筒埴輪に関する解説があります。製作の技法から見られる畿内と

の交流についても触れられてています。

円筒埴輪を作るには粘土で作った筒状の形を積み上げ、刷毛(ハケ)のような道具で粘土表面をなだらかにするとといます。最初になでたハケの線が残っておりタテ方向に「タテハケ」を施したといいます。5世紀の畿内地方ではさらにヨコ方向にも調整した「ヨコハケ」も施しているといいます。王塚古墳でヨコハケのある埴輪が全体の25%程あることから、被葬者が畿内との交流をもっていたことが伺えるといいます。鉄製の出土品も多いことから被葬者の畿内地方との交流や倭王権との関係の可能性を示唆しています。

刷毛(ハケ)調整のあとに、帯状の突起である突帯(タガ)を張り付けるといいます。王塚古墳では突帯の断面の形から「M字形」「台形」「三角形」をした突帯の円筒埴輪がみつかっています。

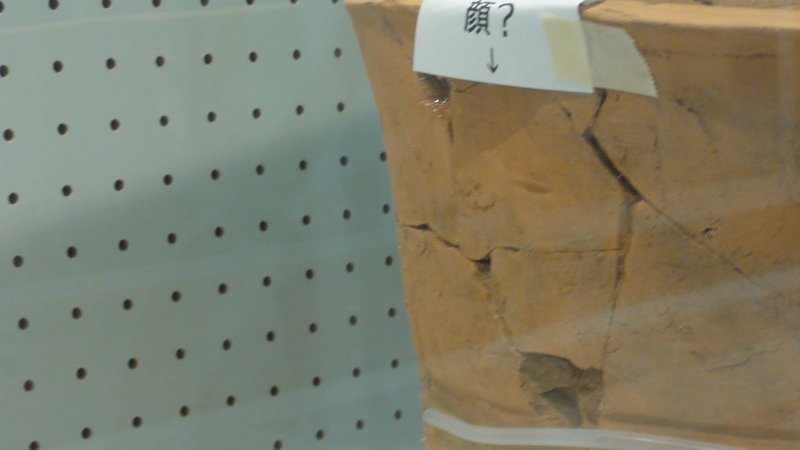

さらに令和元年度の調査から出土した円筒埴輪から人の顔らしきものが2ヵ所見受けられることを紹介しています。

また、王塚古墳の埴輪は焼きムラが無いことからあな窯方式の窯で焼いたと考えられるといいます。しかし、山梨県内にて埴輪を焼いた窯の跡は見つかっていません。王塚古墳の埴輪はどこで焼かれたものか分かっていません。

さらに奥には武人像と円筒埴輪と人物埴輪のケースがあります。

武人像は県立考古博物館より借用したもので古墳時代の武人の姿です。

埴輪はお隣の市川三郷町からの借用で大塚古墳の円筒埴輪です。

こちらは甲府市からの借用で、表門神社古墳からの埴輪です。期間中一部の資料は写真による展示となっていました。

接合された円筒埴輪は大塚古墳(市川三郷町)のものですが、いずれもヨコハケの跡があるといいます。

第3部 周辺の古墳時代の遺跡

続いて、王塚古墳周辺の3基の古墳と、前方後方墳として山梨県内で2例目の二子塚古墳についての紹介しています。

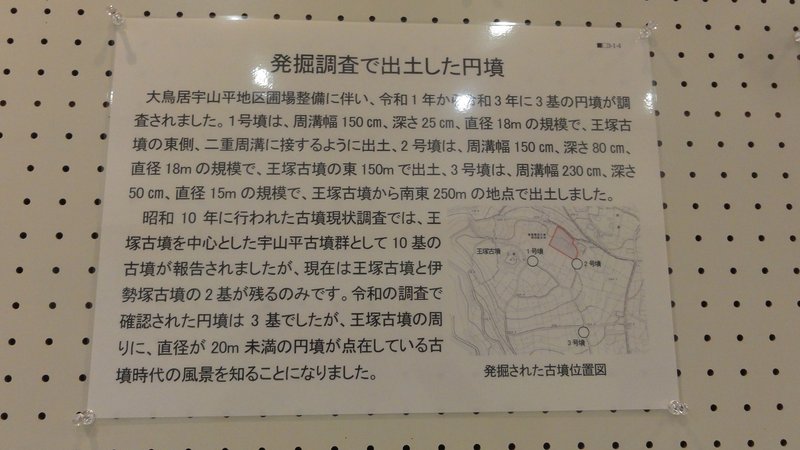

まず、3基の古墳についての解説があります。3基の古墳は大鳥居宇山1号墳~3号墳といい、2019年~2021年(令和元年~3年)にかけて大鳥居宇山地区圃場整備事業に伴う調査にて確認されました。

地図と概要の解説は下記画像のパネルです。

こちらは、大鳥居宇山1号墳の航空写真ですが、王塚古墳の二重の周溝に接しています。

続いて、大鳥居宇山2号墳の航空写真です。周溝から土器がまとまって出土したといいます。

大鳥居宇山3号墳の航空写真です。こちらの周溝は礫が詰まっていたといいます。

続いて、二子塚古墳についての解説があります。二子塚古墳は、山梨県下2例目の前方後方墳です。王塚古墳より古く4世紀後半の古墳で、全長はおよそ56メートルです。

同じく大鳥居宇山地区圃場整備事業に伴う調査で2022年(令和4年)の調査で畑の下より発見されました。畑の下ということで掘削により失われている部分が多いものの盛り土が一部残っていたといいます。

少し分かりにくいですが、イラストマークとともに前方後方墳の姿がイメージできます。

等高線図からはより前方後方墳の形が分かります。

土器は破片ばかりでしたが、周溝内から壺が1個出土したといいます。この壺はほぼ完全な形で中に赤色の顔料が詰められていたといいます。

下記画像の右下の壺が顔料が詰められていた壺です。

古墳の周溝からの出土品については、壺のほかは、土器の破片ばかりだといいます。

また、二子塚古墳の下には住居跡があり、住居の上に後から古墳が造営されようです。住居跡からは土器が出土しています。

第4部 5世紀の山梨と帆立貝式古墳

前方後円墳の中でも、前方部が小さく帆立貝の形に見えるものを特に「帆立貝式古墳」と呼びます。帆立貝式古墳を解説するとともに、山梨県内の帆立貝式古墳9基をパネルで紹介しています。

帆立貝式古墳は前方後円墳の仲間ですが区別する明確な基準はないそうです。

帆立貝式古墳には、前方部が短小化したもの(下記画像、左側)と円墳に造出部が付設されたもの(右側)の2種類があります。前方後円墳でなく、前方部が短小化した帆立貝式古墳が作られるようになる理由について現状ではよく分からないとされています。

最後は、山梨にある帆立貝式古墳を9カ所紹介しています。

おわりに

王塚古墳を中心とする中央市の曽根丘陵付近の古墳の展示でした。パネルや解説文からは担当者が分かりやすく説明しようと、力を入れていることが感じられました。

常設展示については時間の都合で急ぎで見てしまったため、いずれ改めてじっくり見たいと思います。

ところでこの辺りの街灯はシルクの里にちなみ蚕の繭の形をしています。しかし、養蚕農家はすでに一軒もなくシルクの里もかつて養蚕地域であることを伝える名称になってしまっている現状に寂しさがあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?